Erinnerungen an meine Zeit in der Fregestraße

Von Dieter Schade, Juni 2025

Am 27. April 2025 erhielten wir von Herrn Dieter Schade eine Mail zu unserer Beschreibung der Fregestraße Nr. 71. Die Angabe in der Schadenskarte für Schöneberg und Friedenau von 1947, wonach das Gebäude vielleicht wieder herstellbar sei, halte ich für sehr gewagt. Vor und zu diesem Zeitpunkt war das Haus von Herrn Alfred Andersen bewohnt, auf einer weiteren Etage wohnte das Ehepaar Clemm mit drei Kindern, wobei man eine familiäre Bindung zwischen Frau Clemm und Herrn Andersen vermutete. Da ich selbst von 1940 bis 1957 in der Fregestr. 11 gewohnt habe und der Sohn mein Spiel- und späterer Klassenkamerad war, möchte ich eine kindliche Amnesie ausschließen.

Wenn man von einem Kind keinen Bausachverstand erwarten kann, so hatte ich nicht den Eindruck, dass es sich um ein baufälliges Objekt handeln würde. Das Nachbarhaus Nr. 72 war vermutlich durch Brandbomben, beschädigt und ob diese Schäden auch die Villa beeinträchtigt haben, kann ich nicht beurteilen. Herr Andersen hat in der Villa gewohnt und seinen beigefarbenen Buick o. ä. auf dem Hof abgestellt. Wir Kinder waren immer bemüht, das Garagentor bei der Einfahrt zu öffnen, gab es doch meistens einen Groschen, den wir dann in einer auf dem Ruinengrundstück Frege- Hedwigstreße 4 befindlichen Verkaufsbuden in 5 Stork Riesen umwandelten. Warum diese Villa einem Neubau weichen musste, ist für mich nicht nachvollziehbar. Einen Bericht über die Geschichte dieser Villa finden Sie unter Fregestraße Nr. 71.

Anfang Juni 2025 überließ uns Dieter Schade die Erinnerungen an meine Zeit in der Fregestraße, ein persönlicher, anmutender und auch bewegener Exkurs von den nationalsozialistischen Jahren bis in die Nachkriegszeit – dazu eine Vielzahl von bisher unbekannten Fotos und seltenen Dokumenten aus seinem Privatarchiv.

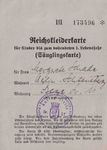

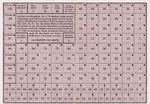

Im Jahr 1934 sind meine Eltern von Charlottenburg in die Fregestraße 11 gezogen. Sechs Jahre später wurde der Wunsch meiner Eltern und dem des Führers nach arischem Nachwuchs erfüllt und ich zog als dritter Wohnungsbewohner ein und habe dort die Zeit bis 1957 verbracht, um dann in Friedenau weiter in den Südwestkorso zu ziehen. Nach weiteren 17 Jahren war dann die Lauterstraße der Wohnsitz meiner Mutter und mein Zweitwohnsitz bis 1987. Zur Belohnung meines Erscheinens wurde ich mit einem Gutschein über drei Reichsmark verwöhnt, mehr war ich dem Führer wohl nicht wert. Um nicht zu frieren, gab es dann noch eine Reichskleiderkarte für Säuglinge und später auch für 3-4 Jährige. Auch für die Kleinkinderfürsorge gibt es noch einen Beleg.

Mit diesen Sätzen beginnen die Erinnerungen an meine Zeit in der Fregestraße von Dieter Schade. Wir veröffentlichen den Beitrag dieses Zeitzeugen im Original auf nachfolgender PDF.

Die Wohnung

Die 3-Zimmer-Wohnung befand sich im dritten Stock des im Jahr 1906 erbauten Hauses, welches der Fa. Friedebold, Raumausstatter in der Rheinstraße, gehörte. Um ca. 1950 lag die Kaltmiete für ca. 80 qm bei 80 DM. Dieser Betrag entsprach in etwa 25-30% des Monatsgehalts meines Vaters.

Die drei Zimmer bestanden aus einem Wohnzimmer mit Loggia, einem Schlafzimmer mit Erker und meinem Zimmer mit zwei schmalen Fenstern. Alle Räume waren zur Straße, gen Osten, ausgerichtet. Das Bad bestand aus Toilette, einem kleinen Handwaschbecken und Badewanne mit Ofen zur Wassererwärmung. Die Küche war nach Westen zum Innenhof ausgerichtet und enthielt eine Feuerstelle mit Kohleheizung und einem zweifach Gasfeld sowie einen Gas betriebenen Durchlauferhitzer. Als Nebenraum waren noch eine Mädchenkammer und Speisekammer vorhanden. Die Kammer diente meinem Vater, er war starker Raucher, als Trockenkammer der Tabakblätter, die mein Großvater in seinem Falkenseer Garten angebaut hatte. Wohn- und Schlafzimmer waren mit Parkett ausgestattet, aller anderen Räume hatten Dielen.

Zur allgemeinen Nutzung waren auf dem Dachboden die Waschküche und im Dachstuhl der Trockenbereich vorhanden. Wäsche waschen war noch eine echte Herausforderung für die Hausfrau. In der Regel wurde die Wäsche gekocht, moderne Waschmittel fehlten damals. Das Waschfest begann abends mit dem Einweichen der Wäsche mit Henko. Am Morgen wurde der Waschkessel angeheizt und in der Seifenlauge mit Persil wurde dann händisch mit Waschbrett die Wäsche gewaschen. Wenn das geschafft war, wurde noch mit Sil gespült. Wenn dann die Wäsche auf der Leine hing, war meistens Nachmittag und dann stand oft noch der Haushaltsvorstand auf der Matte und verlangte nach Nahrung, er hatte ja auch eine Lebensmittelkarte für Angestellte mit etwas höheren Rationen. Die Hausfrau war ja nur sonstiger Bürger und musste sich mit kleineren Rationen zufrieden geben. Wenn dann nach einigen Tagen die Wäsche trocken war, begann die Feinarbeit mit dem Bügeleisen. Kurz nach dem Krieg und in der Blockadezeit war dann oft Nachtarbeit angesagt, den Strom gab es nur zu einigen Nachtstunden. Bettlaken, etc. waren für das Bügeleisen zu groß und jetzt musste der Wäschekorb in die Wilhelm-Hauff-Straße getragen werden, um dann im Seifengeschäft von Fa. Rautenberg die Mangel zu benutzen. Bei dieser Gelegenheit konnten dann, je nach Verfügbarkeit, die Abschnitte der Seifenkarte eingelöst werden.

Kriegserinnerungen

Wenn im kindlichen Alter die Erinnerungen noch sehr eingeschränkt sind, so sind doch einige Dinge in Erinnerung geblieben. Wenn die Kuh vom Dach blökte war die Luftschutzsirene gemeint und meine Eltern wickelten mich ins Bett ein und es ging in den Keller. Dort traf sich dann die Hausgemeinschaft in der Hoffnung, dass das Haus verschont bleibt. In unserem Kellerabteil, eigentlich Kohlenlager, war ein halbes Ehebett hergerichtet, dazu noch Tisch und Stuhl. Dieses Domizil mussten wir bis zum bitteren Ende oft aufsuchen und es gab für die weiblichen Personen jedweden Alters die bange Frage, was passiert mit mir, wenn die Russen kommen.

An einem Morgen kehrten wir wieder nach Entwarnung in unsere Wohnung zurück. Offenbar hatte der Luftdruck eines Bombentreffers in der Nachbarschaft eine Druckwelle ausgelöst, die das schwere Klavier von der Wand in die Raummitte bewegte. Das gegenüber liegende Haus Nr. 69 stand jetzt ohne Dachstuhl da, er wurde total zerstört. Nach der Reparatur konnte man den Zustand vor der Zerstörung erahnen. Das Haus Nr.70 wurde verschont, der Dachstuhl blieb offensichtlich unbeschädigt.