Johannes Duntz

Architekt

Im September 1899 war der Vertrag zwischen der Gemeinde Friedenau mit der Stadt Berlin über den Ankauf des Magistratsgeländes zwischen Maybachplatz und Ringbahntrasse geschlossen, in dem sich die Gemeinde verpflichtet, auf dem Terrain ein Gymnasialgebäude zu errichten. Unter drei in Berlin und seinen Vororten ansässigen Architekten wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Im März 1900 ging der Entwurf von Regierungsbaumeister Paul Engelmann und Architekt Erich Blunck als Sieger hervor. Laut Vereinbarung musste mit dem Bau spätestens am 1. Oktober 1900 begonnen werden.

Die Gemeinde Friedenau, deren Baubureau mit Bauwart Wilhelm Linke besetzt war, konnte den Bau des Gymnasiums mit dieser Personalausstattung nicht gewältigen. Gemeindevorsteher Major a. D. Albert Roenneberg und die Friedenauer Baukommission nahmen daher am 22. Februar 1901 den Vorschlag von Paul Engelmann dankbar an, Herrn Johannes Duntz aus Berlin zum bauleitenden Architekten zu berufen. Duntz erhielt eine monatliche Entschädigung von 220 Mark sowie eine Sondervergütung von 1000 Mark für die einwandfreie Erledigung der Abrechnung über den Gymnasialbau.

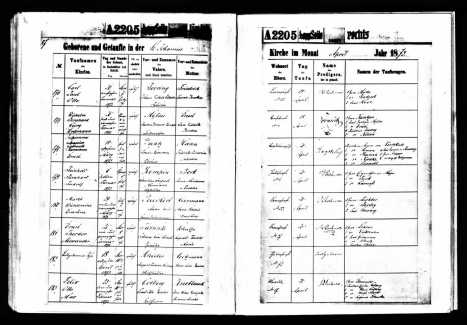

Über die bisherige berufliche Verbindung von Regierungsbaumeister Engelmann und Architekt Duntz ist nichts bekannt. Die erste Erwähnung von Duntz stammt aus dem Taufregister der evangelischen St. Johannis Kirche in Tiergarten. Daraus geht hervor, daß Johannes Gottwald Ernst Duntz am 18. März 1873 in der Berliner Beusselstraße Nr. 15 geboren wurde. Seine Eltern waren der Gärtner Louis Hermann Duntz und dessen Ehefrau Friederike Wilhelmina Albertina geborene Hahn. Der Werdegang von Johannes Duntz bleibt unbekannt. Als er 1901 die Aufgabe in Friedenau übernahm, war er 28 Jahre alt und wohnte bei seinen Eltern in Berlin NW Beusselstraße Nr. 15. III. Stock.

In Friedenau war Chaos. Die rege Bautätigkeit Anfang des 20. Jahrhunderts überforderte die als Ferienkolonie gegründete Landhaussiedlung. Am 20. November 1902 gab Gemeindevorsteher Albert Roenneberg seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen auf. Zu diesem Zeitpunkt aber standen neben dem Gymnasium der Bau der II. Gemeindeschule und des Elektrizitätswerks in der Rheingaustraße sowie die Errichtung des Schuldirektorenwohnhauses am Maybachplatz an. Diese Projekte landeten auf dem Tisch von Johannes Duntz.

Am 1. April 1903 wählte die Gemeindevertretung den Verwaltungsfachmann Bernhard Schnackenburg zum Bürgermeister. Als erste Amtshandlung übertrug er Johannes Duntz 1904 die kommissarische Leitung des Bauamtes. Mit der Wahl von Regierungsbaumeister Hans Altmann am 16. März 1906 zum Gemeindebaurat konnten längst überfällige Bebauungspläne erarbeitet werden. Johannes Duntz kümmerte sich derweil um die ihm übertragenen Bauten. Nachdem die nach seinem Entwurf entstandene II. Gemeindeschule am 1, Oktober 1906 übergeben worden war, beschlossen die Gemeindevertreter Herrn Architekt Duntz vom 1. Oktober 1906 ab lebenslänglich anzustellen. Das Gehalt wurde auf 3900 M. festgesetzt und endet nach 15 Jahren mit dem Höchstgehalt von 4800 Mark.

Die Friedenauer Bauten von Johannes Duntz

II. Gemeindeschule

(heute Stechlinsee-Grundschule)

Rheingaustraße Nr. 7

Bauuzeit 1904-1906

Bauherr Gemeinde Friedenau

Entwurf Gemeindebaurat Johannes Duntz

1903 hatte die Gemeinde vom Berlin-Charlottenburger-Bau-Verein das Grundstück für den Bau der II. Gemeindeschule erworben. Den Entwurf lieferte Gemeindebaurat Johannes Duntz: In dem Gebäude sollen 48 Klassen nach Süden, 16 nach Osten und 10 nach Westen zu liegen kommen. Die Klassen sind für die Aufnahme von bis zu 64 Schülern berechnet. Das Gebäude wird 19 Meter hoch und steht mit der Turnhalle nicht in direkter Verbindung. Der zunächst zu erbauende Flügel erhält 22 Klassen und kostet ohne Einrichtung 190000 M. Die Wohnräume für den Heizer und Schuldiener kommen in den Keller. Die Schulhöfe erhalten einen Flächenraum von 2279 bzw. 4313 Quadratmeter. Das ganze Gebäude fasst 72 Klassen und würde beim ganzen Ausbau 600000 M. kosten.

Dazu kam eine Turnhalle mit zwei übereinander angeordneten Hallen. Die Errichtung ist auf dem zwischen der Goßler-und Rheingaustraße belegenen Gemeindeterrain so geplant, dass der an das Grundstück anstoßende unschöne Brandgiebel des Hauses Ecke Goßler- und Hertelstraße durch denselben wieder verdeckt wird. Die beiden Turnhallen, von denen die obere auf einer 1,90 Meter breiten Treppe erreicht wird, erhalten eine Abmessung von 12x24 Meter; an dieselben schließen sich in jedem Geschosse je ein Auskleideraum von 35 Quadratmeter, ein Geräteraum von 26 Quadratmeter und ein Turnlehrerzimmer von 11 Quadratmeter an. Außerdem sind für jede Turnhalle ein Lehrerabort, 2 Schulaborte und einige Pissoirstände vorgesehen. In der unteren Turnhalle, welche auch zeitweise als Festsaal bzw. Aula für die Volksschule dienen soll, ist eine balkonartige Galerie für Zuschauer geplant, auf welcher in zwei Reihen 45 bis 50 Personen sitzen können. Die Baukosten des Entwurfes betragen 80000 M. ohne innere Ausrüstung. Ferner lässt sich durch einen Mehraufwand von 5000 M. im Dachgeschosse eine Wohnung von 3 Zimmern und Küche für einen Turnhallenwärter herstellen.

Das Schulgebäude ist ein viergeschossiger Putzbau auf hohem Souterrain mit steilem Walmdach auf einem Rechteckgrundriss, zweibündig angelegt mit einem Mittelflur und Klassenräumen an jeder Längsfront. Auf dem Dach erhebt sich ein Dachreiter. In der Mittelachse jeder Längsfront ist ein breiter Mittelrisalit eingefügt, in dem jeweils asymmetrisch ein erkerartig vorspringendes Treppenhaus so angeordnet ist, dass im Grundriss die beiden Treppenhäuser an der Ost- und der Westseite des Schulbaus nicht genau einander gegenüber, sondern versetzt liegen, um die Fluchtwege zu verkürzen. Der Mittelrisalit wird mit einem großen neobarocken Giebel mit Uhr überhöht, dem ein kleinerer Giebel für den Treppenhauserker vorgesetzt ist, in dem die Jahreszahl „1906“ als Datum der Fertigstellung der Schule zu lesen ist. Auch die Seitenfronten sind durch neobarocke Giebel bekrönt. Die Längsfronten mit ihren gleichmäßig gereihten Fensterachsen werden durch Bauschmuck kaum belebt, dafür sind die 26 Buchstaben des Alphabets in Fraktur in die Pfeiler des Gebäudes beiderseits des Treppenhauses eingelassen (Topographie Friedenau, 2000).

Elektrizitätswerk Friedenau

Rheingaustraße Nr. 30

Bauzeit 1904-1905

Bauherr Gemeinde Friedenau

Entwurf Gemeindebaurat Johannes Duntz

Nachdem Friedenau 1905 eine Stromlieferung vom Elektrizitätswerk Süd-West abgelehnt hatte, wurde der Bau eines eigenen Elektrizitätswerks an der Rheingaustraße Nr. 30 beschlossen. Der Gebäudekomplex nach einem Entwurf von Johannes Duntz besteht aus einem Wohnhaus sowie aus dem Kraftwerksbau. Die Bauleitung übernahm Diplom-Ingenieur Mulertt. Die Maschinenhalle wurde als massiver Mauerwerksbau mit Stahlbinder-Satteldach und Ziegeleindeckung ausgeführt. Im Innern befand sich eine Kranbahn.

Am 28. September 1905 wurde das Werk in Betrieb genommen. Es verfügte über zwei Zwillings-Dieselmotoren mit insgesamt 600 PS Leistung. Mit Übernahme der Stromversorgung von Friedenau durch die Berliner Städtische Elektrizitätswerke AG (Bewag) wurde das Gebäude zu einem Umspannwerk umgerüstet. In den 1990er Jahren wurde die Anlage aufgegeben. Das Haus stand leer. 2002 zog die Firma Blackbird Music GmbH mit einem Synchronstudio ein. Hier entstanden die deutschsprachigen Fassungen zahlreicher Disney-Produktionen, darunter König der Löwen.

Schuldirektorenhaus

Perelsplatz Nr. 5

Bauzeit 1905-1906

Bauherr Gemeinde Friedenau

Entwurf Gemeindebaurat Johannes Duntz

Nachdem 1903 das Gymnasium eingeweiht war, machte sich Duntz an den Bau des Schuldirektorenhauses. Das zweigeschossige Landhaus mit einer Grundfläche von 13 x 14 Metern ist auf niedrigem Souterrain errichtet und mit einem steilen Walmdach, das nach Osten einen Schildgiebel zeigt, gedeckt. An der Südwestecke ist ein zweigeschossiger Standerker angeordnet. Der Eingang befinde! sich an der Westseite. Die Wohnräume im Erd- und die Schlafräume im Obergeschoss fügen sich ein in einen Vielfelder-Grundriss, in den eine Halle mit Treppe eingeschoben ist. Die Fassaden des Hauses sind asymmetrisch angelegt, die Befensterung folgt funktionalen Erfordernissen. Das Haus wird heute vom Bezirksamt als Kindertagesstätte genutzt. (Topographie Friedenau, 2000).

Nach einem Bericht vom 29. Juli 1910 wurde die Hochbau- und Baupolizeiverwaltung in Friedenau durch Gemeindebaurat Hans Altmann geleitet. Ihm stehen zur Seite die Herren Architekt Duntz, Baupolizeisekretär Wilhelm und Büro-Assistent Popp. Ferner sind, hervorgerufen durch die überaus rege Bautätigkeit in Friedenau, mehrere Hilfskräfte im Hochbauamt und in der Baupolizeiverwaltung tätig. 1918 gab Hans Altmann das Amt auf. 1920 wurden Schöneberg und Friedenau zum 11. Verwaltungsbezirk von Groß Berlin. Johannes Duntz wurde 1923 Stadtbaurat und schließlich 1930 Magistratsbaurat. 1936 wurde er in den Ruhestand versetzt. Über seine weiteren Tätigkeiten als Architekt ist nichts bekannt.

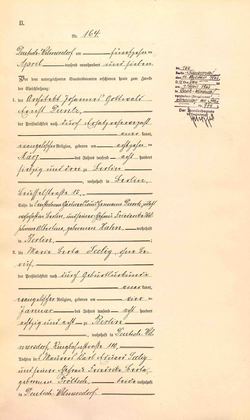

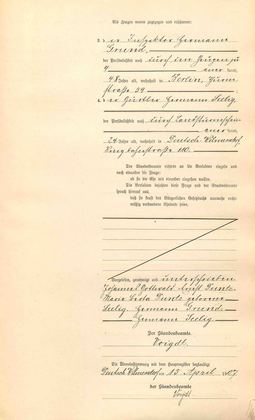

Irritierend ist, daß sich auf der Heiratsurkunde Nr. 164 von 1907 folgender Eintrag befindet: Berlin-Schmargendorf, den 11. November 1963. Die Ehefrau (Maria Berta Duntz geb.Seelig) ist am 1. April 1963 in Berlin-Wilmersdorf verstorben. Eine Todesanzeige von Johannes Duntz ist bisher nicht auffindbar. Es ist davon auszugehen, daß er bis zu seinem Tod in der Schwalbacher Straße Nr. 2 wohnte. Ab 1966 ist unter dieser Adresse Rolf Duntz (vermutlich sein Sohn) eingetragen.