Max Nagel (1848-1904)

Max Nagel hat zwischen 1882 und 1890 in Friedenau 22 Landhäuser geschaffen, von denen 19 zu Baudenkmalen erklärt wurden. Architekturhistoriker haben sich nicht sonderlich für sein Leben und Werk interessiert.

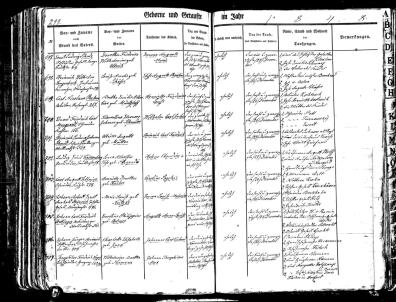

Johann Theophilus Max Nagel wurde am 19. Oktober 1848 in Stettin geboren. Seine Eltern waren der Buchhändler Theophilus Fridrich Nagel, Inhaber der Buch- und Kunsthandlung Rühe in der Schulzenstraße 34-35 und dessen Ehefrau Wilhelmine Bertha geborene Niemann. Als sich dem Vater eine Stelle als Magistratsbeamter beim Statistischen Amt der Stadtgemeinde Berlin bot, zog die Familie 1873 nach Kreuzberg – Gneisenaustraße Nr. 107, Hinterhaus, I. Stock.

.

1879 entschloss sich der inzwischen dreißigjährige Sohn für eine eigene Wohnung – Max Nagel, Königlicher Bauführer, Schöneberg, Blumenthalstraße Nr. 3, III. Stock. Die Bezeichnung Bauführer deutet daraufhin, daß er eine Lehre im Baugewerbe und als Fortbildung eine Handwerkerschule absolviert hatte, in der Rechnen, Geometrie, Mechanik sowie Fachzeichnen für Bauhandwerker angeboten wurde. Über ein Studium an einer Technischen Hochschule oder einer Anstellung bei der staatlichen Bauverwaltung gibt es keine Belege.

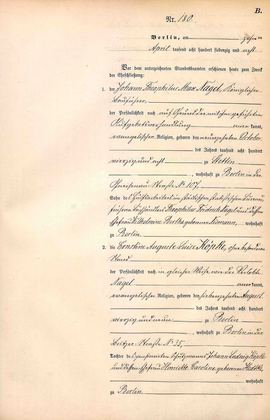

Am 10. April 1878 erschienen beim Standesamt Berlin zum Zweck der Eheschließung: 1. Der Johann Theophilus Max Nagel, Königlicher Bauführer, evangelischer Religion, und 2. Die Ernestine Auguste Luise Köpke, ohne besonderen Stand, evangelischer Religion, geboren den 17. August 1849 zu Berlin, wohnhaft zu Berlin in der Lützowstraße Nr. 35, Tochter des pensionierten Schutzmanns Johann Ludwig Köpke und dessen Ehefrau Henriette Caroline geborene Hedtke, wohnhaft zu Berlin. Als Zeugen waren zugezogen und erschienen 1. Fridrich Nagel, 58 Jahre alt, wohnhaft zu Berlin in der Gneisenaustraße Nr. 107 und 2. Johann Köpke, 57 Jahre alt, wohnhaft zu Berlin in der Lützowstraße Nr. 35.

1881 wurde in Friedenau der Verein für die Beschaffung billiger Wohnhäuser gegründet. Diese Verbindung bestand aus den Herren Architekt Otto Hoffmann in Gemeinschaft mit Ingenieur Friedrich Hoffmann, Zimmermeister F. W. Hesse, Maurermeister M. Ziegra und Max Nagel, der die gesamte künstlerische und geschäftliche Leitung des Unternehmens übernahm. Die Sache war so gedacht, dass ein Bauunternehmer die Bodenflächen erwerben und sie mit Häusern besiedeln sollte. Diese Häuser sollten von den Vereinsmitgliedern mittels geringer Anzahlung und durch allmähliche Abzahlung erworben werden können.

Ermöglicht wurde das durch Friedrich Hoffmann (1818-1900), den Besitzer der Siegersdorfer Werke im schlesischen Bunzlau und seiner Erfindung eines ringförmigen Ofens zum ununterbrochenen Betriebe beim Brennen aller Arten von Ziegeln und Tonwaren, Kalk, Gips und dergleichen. Als Herausgeber der Deutschen Töpfer- und Ziegler-Zeitung machte er Bauherren auf die gestalterischen, günstigen und soliden Möglichkeiten des Verblendziegelbaus aufmerksam. Über das kontinuierliche Brennen der im Ofen gestapelten Ziegel wurde neben einer gleichbleibenden Qualität zugleich eine Steigerung der Produktion erreicht. Schöner Nebeneffekt: Die Stapeltechnik führte dazu, dass die Rohziegel von verschiedenen Temperaturen erreicht und damit unterschiedliche Färbungen erreicht wurden.

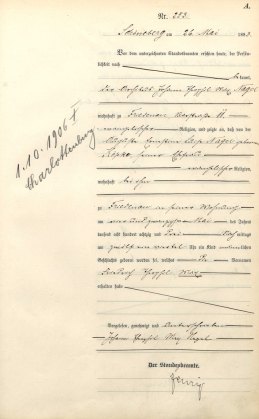

1883 zog der Architekt Max Nagel nach Friedenau in die Saarstraße Nr. 11. Zwei Jahre später ist er Eigentümer des Landhauses Friedrich-Wilhelm-Platz Nr. 2, I. Stock. Dort wurde am 26. Mai 1883 sein Sohn Friedrich Nagel geboren.

Mit dem Artikel Landhausbauten in der Umgegend von Berlin im Centralblatt der Bauverwaltung vom 12. Juli 1884 sprach sich Max Nagel gegen den Bau von verputzten Häusern aus: Bei den geradezu trostlosen Erfahrungen, welche in den früheren Jahren mit dem Putzbau gemacht worden sind, ist inzwischen die Ausführung sämtlicher Bauten zwischen 1882 und 1884 (Niedstraße 13 & 17), Schmargendorfer Straße 15 & 25A, Friedrich-Wilhelm-Platz 12 sowie Saarstraße 31 in Ziegelrohbau erfolgt. Alle dem Wetter ausgesetzten Teile der Gebäude sind aus gutem und echtem Material hergestellt. Stuck ist gar nicht zur Verwendung gelangt. Die Dächer sind fast sämtlich mit Siegersdorfer Falzziegeln gedeckt, die sich als vorzügliches Deckmaterial bewährt haben. Auf die Sicherung der Häuser gegen Erdfeuchtigkeit ist das größte Gewicht gelegt worden, da bei dem meist vorhandenen fetten Lehmboden die Gefahr der Schwammbildung nahe lag. Asphaltisolierungsschicht, Goudronanstrich und Luftisolierschicht sind daher in jedem Hause zur Ausführung gebracht. Der fast immer gestellten Anforderung nach Wasserleitung ist dadurch Genüge geschehen, dass in den Küchen der Wohnungen besondere Pumpen angebracht sind, so dass das Wasserholen vom Hofe überflüssig wird.

Es kam ursprünglich vor allem darauf an, billige Bauten herzustellen, und man hat daher, ohne der technischen Tüchtigkeit zu schaden, überall die einfachste Ausführung zu Grunde gelegt. Als Bedürfnis wurden für das kleinste Haus 5 Wohn- und Schlafräume nebst den erforderlichen Wirthschaftsräumen, wie Küche und Speisekammer, Waschküche und Keller sowie Bodenraum festgestellt. Die bei den älteren Häusern beliebte Anordnung, den Abtritt in ein besonderes Stallgebäude zu verlegen, ist nicht beibehalten, sondern es ist stets ein Abtrittraum im Hause selbst geschaffen worden. Bedeutende Schwierigkeiten bereitete die Verlegung der Schlafzimmer in ein besonderes oberes Stockwerk, da hier die Berliner Gewohnheit, alle Räume in einem einzigen Stockwerk vereint zu haben, in Frage kam [gemeint im Sinne: zur Disposition stand]. Die Küche in das Kellergeschoß zu verlegen, wie es bei größeren Villenbauten sonst häufig geschieht, scheiterte an dem lebhaften Widerspruch fast sämtlicher Hausfrauen. Es kann auch nicht geleugnet werden, daß derjenigen Hausfrau, welche sich persönlich um die Küche bekümmern muß, eine bedeutende Zunahme an Arbeit erwächst, wenn die Küche im Keller, die Wohnräume im Erdgeschoß und die Schlafräume im 1. Stock liegen.

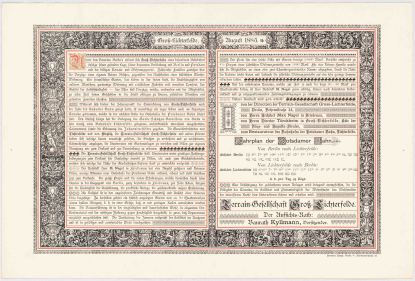

Im August 1885 startete die Direction der Terrain-Gesellschaft Groß-Lichterfelde eine Kampagne für den Erwerb von Bauterrains unter günstigen Zahlungsbedingungen zum Verkauf für Baulustige, und wirbt explizit mit Herrn Architekt Max Nagel aus Friedenau, seiner großen Praxis wegen und den vielen Erfahrungen, welche demselben durch seine Bauten in der Umgegend von Berlin, ganz besonders in Friedenau, zur Seite stehen, die für die Tüchtigkeit der Ausführung, die praktische Anlage, die geschmackvolle äußere Erscheinung bürgen. Max Nagel hatte überzeugende Vorarbeit geleistet. Sein Artikel im Centralblatt wurde mit der Darstellung von zwei Häusern illustriert, von welchen das eine für espedirenden Secretär Herrn Ritter, das andere in Friedenau für Herrn Maler J. Günther zur Ausführung gelangt ist. Beide sind charakteristisch für die von uns gewählte Form bei Anwendung überstehender Dächer oder bei Hochführung massiver Giebel. Das erstere ist gleichzeitig ein ziemlich getreues Abbild der von uns erbauten billigsten Häuser. Die Grundrissanordnung ist bei beiden Häusern dem von uns entworfenen Normalgrundriss entsprechend.

Mit der neuen Bauordnung für Berlin und die Vororte von 1887 ging die Zeit für die villenartigen Landhäuser in Friedenau zu Ende. In den Vororten konnten fortan vier- bis fünfgeschossige Mietwohnhäusern in geschlossener Bauweise errichtet werden.

Kaum hatte Max Nagel das Landhaus für den Königlichen Hofopernsänger Theodor Schmidt (Fregestraße Nr. 58) und die zweigeschossige Villa Fregestraße 57 für den Chenillefabrikanten Friedrich Hasselwander errichtet, verkaufte er 1891 sein Landhaus Friedrich-Wilhelm-Platz Nr. 2 an den Berliner Rats-Zimmermann Hesse. Zwei Jahre später heißt es für die Grundstücke Friedrich-Wilhelm-Platz Nr. 1 bis Nr. 15 Baustellen. In den Jahren danach entstehen rund um die Kirche Zum Guten Hirten mehrgeschossige Mietshäuser – eine Bebauung, die bis heute wesentlich erhalten ist.

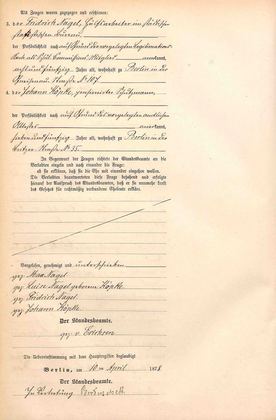

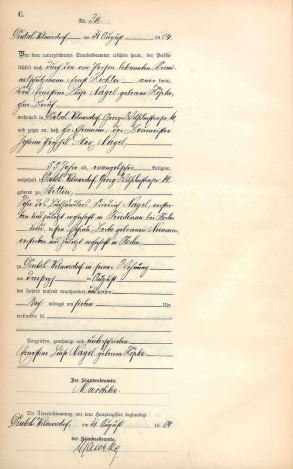

In den folgenden Jahren konzentriert er sich mit seinem Atelier für Architektur und Bauausführungen auf Charlottenburg, Deutsch-Wilmersdorf und Halensee. Dafür stehen die Adressen Nürnbergerstraße (1892), Kurfürstendamm (1897), Johann Sigismundstraße (1899) und Georg-Wilhelmstraße Nr. 14 (1904). Kaum dort in den III. Stock eingezogen, erschien am 31. August 1904 vor dem Standesbeamten in Deutsch.Wilmersdorf – in Begleitung des Kriminalschutzmanns Ernst Richter – Frau Ernestina Luisa Nagel geborene Köpke, ohne Beruf, wohnhaft in Deutsch-Wilmersdorf, Georg-Wilhelmstraße 14, und zeigte an, daß ihr Ehemann, der Baumeister Johann Theophil Max Nagel, 55 Jahre alt, evangelischer Religion, wohnhaft in Deutsch-Wilmersdorf, Georg-Wilhelmstraße 14, geboren zu Stettin, Sohn des Buchhändlers Friedrich Nagel, verstorben und zuletzt wohnhaft in Friedenau bei Berlin und dessen Ehefrau Berta geborene Niemann, verstorben und zuletzt wohnhaft in Berlin, zu Deutsch-Wilmersdorfin in seiner Wohnung am 30. August 1904 mittags um sieben Uhr verstorben sei.

Keine Antworten gibt es auf die Fragen, warum die Witwe in Begleitung des Kriminalschutzmanns erschienen und in den Berliner Tageszeitungen keine Todesanzeige zu finden ist. In Friedenau bleiben seine backsteinernen Landhauser, darunter das Haus Niedstraße Nr. 13, in dem Günter Grass ab 1960 wohnte.

Bauten von Max Nagel

Detailierte Beschreibungen zu den Bauten und ihren Bewohnern finden Sie unter den jeweiligen Straßennamen.