Beckerstraße

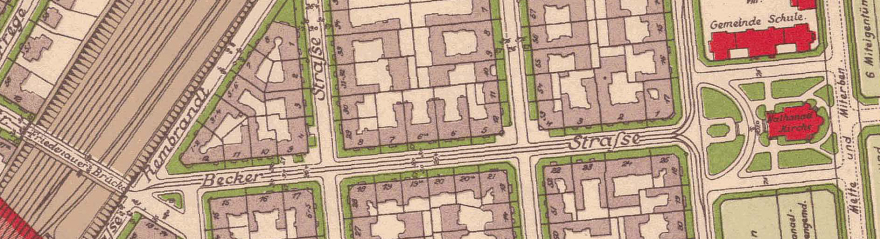

Kaum war 1889 die Schöneberg-Friedenauer Terraingesellschaft gegründet, war das 26 ha große Gelände hinter der Wannseebahn auch schon parzelliert. Am Dürerplatz Nr. 1 hatte die Terraingesellschaft ein Verkaufsbüro eingerichtet. Geworben wurde mit Gesunde Lage, vorzügliche Verbindung nach Berlin durch Wannseebahn (fast durchweg 10-Minuten-Verkehr, Fahrtzeit 9 Minuten). Ring-, Dampf-, Pferdebahn. Fertige Straßen-, Kanalisations-, Gas- und Wasseranlagen. Da die Werbung nicht so recht fruchtete, kreierte die Stadt Schöneberg 1892 ein Malerviertel, versehen mit Namen, die keinerlei Bezug zu Schöneberg hatten: Aus der Straße 7 wurde die Beckerstraße mit den Hausnummern 1 bis 25, benannt nach dem Maler Karl Becker (1820-1900) – und bekannt vor allem durch seine Wandmalereien im Niobidensaal des Neuen Museums in Berlin. Die Beckerstraße verläuft von der Friedenauer Brücke bis zur Rubensstraße.

Bemerkenswert ist, daß die Bautätigkeit in der Beckerstraße erst mit Eröffnung der Saarstraßenbrücke nach 1899 einsetzte, da es damit endlich eine direkte Verbindung zum Friedenauer Zentrum gab. .In der Beckerstraße war 1904 die gesamte Hautevolee der Friedenauer Bauunternehmer und Architekten mit dem Errichten von viergeschossigen Mietwohnhäusern inklusive Seitenflügeln und teilweise auch Gartenhäusern beschäftigt, darunter Richard Dräger, Gustav Haustein, Oskar Haustein, Moritz Stöckel, Richard Walter.

Mit den Luftangriffen der Alliierten 1943 und 1944 durch Royal Air Force und AAF, eigentlich gedacht als Bombardierung des Güterbahnhof Friedenau, wurde vor allem die Beckerstraße massiv getroffen. Auf der 1947 erstellten Schadenskarte wurde für fünf Häuser Abbruch empfehlenswert und für drei Häuser total beschädigt eingetragen. Der Fotograf Herwarth Staudt fotografierte gemeinsam mit seiner Frau Rut von 1949 bis 1957 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg die Ruinen. Diese Aufnahmen sind im Archiv des Museums Schöneberg erhalten.

Beckerstraße Nr. 1

Die Grundstücke Beckerstraße Nr. 1 bis Nr. 3 Ecke Rubensstraße Nr. 18 & Nr.19 blieben nach Gründung der Schöneberg-Friedenauer Terraingesellschaft einige Jahre im Besitz der Gesellschaft. Im Adreßbuch stand der Vermerk Baustellen. 1902 heißt es zu Beckerstraße Nr. 1 Neubau, Eigentümer Richard Crampe, Direktor, Wohnung Menzelstraße Nr. 34. Ein Jahr später war das Haus errichtet und bezogen: Eigentümer Architekt Hans Crampe.

Was war geschehen? Der Friedenauer Lokal-Anzeiger berichtete: Von einem Schlaganfall getroffen wurde am Sonntagabend (8. September 1901) in einem Straßenbahnwagen am Potsdamer Platz der Direktor der Schöneberg-Friedenau Terraingesellschaft Herr Richard Crampe, Menzelstraße 34 wohnhaft. Herr Crampe wurde von seiner Frau und seiner Tochter, die sich in seiner Begleitung befanden, nach der Rettungswache in der Mauerstraße gebracht, wo die Ärzte den inzwischen eingetretenen Tod feststellten.

Richard Crampe, 1843 in Bojanowa (Kreis Rawitsch,) geboren, taucht 1870 als Maurermeister in Berlin, Alte Schönhauserstraße Nr. 11, erstmals auf. 1871 heiratet er in der Luisenkirche Elisabeth Clara Magdalene Schulze. Am 29. Mai 1872 wird in Berlin Sohn Hans Crampe geboren. 1880 ist der Vater Miteigentümer der Firma Crampe & Behme in Berlin SO Josefstraße Nr. 6, zehn Jahre später 1890 Inhaber eines Baugeschäfts. 1896 können die von Tischlermeister C. Richter aus Fürstenwalde (Spree) errichteten Mietwohnhäuser Menzelstraße Nr. 34 & Nr. 35 bezogen werden. Nr. 34 geht 1897 in den Besitz der Schöneberg-Friedenau Terraingesellschaft. Richard Crampe wurde Direktor der Gesellschaft mit Büro Dürerplatz Nr. 1, Mieter und schließlich Eigentümer von Menzelstraße Nr. 34. Nach seinem Tod ging das Haus an seinen Sohn, den Architekten Hans Crampe. 1906 wurde das Anwesen verkauft. Beckerstraße Nr. 1 hat den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden, konnte aber dem zeitgeistigen Entdekorisierungswahn in den Nachkriegsjahren nicht entkommen. Im Archiv des Museums Schöneberg existiert eine Aufnahme des Fotografen Jürgen Henschel von 1980.

Beckerstraße Nr. 2

Die Grundstücke Beckerstraße Nr. 1 bis Nr. 3 waren 1900 im Besitz der Schöneberg-Friedenauer Terraingesellschaft und im Adreßbuch als Baustellen deklariert. Nach Recherchen von Frau Dr. Elisabeth Ziemer vom Verein Denk mal an Berlin ergeben sich aus den Schöneberger Bauakten folgende Details: Der Bauunternehmer Moritz Stöckel stellte für das Grundstück Nr. 2 am 11. Juni 1902 den Bauantrag. Die Fertigstellung des Hauses mit Seitenflügel und Gartenhaus erfolgte am 25. Juli 1903. Am 28. November 1903 wurde das Anwesen verkauft.

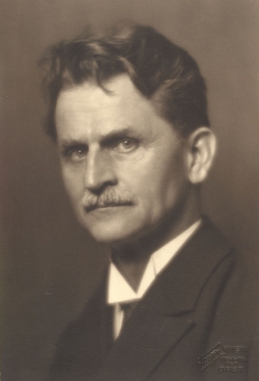

Prominentester Bewohner im III. Stock der Beckerstraße Nr. 2 war von 1918 bis in die 1930er Jahre der Musikwissenschaftler Johannes Wolf (1869-1947). Er hatte 1915 die Leitung der Musiksammlung an der Preußischen Staatsbibliothek übernommen. Er veröffentlichte zwischen 1913 und 1919 das Handbuch der Notationskunde, ein Alphabet der Musik, mit dem er den Notenblättern vergangener Zeiten das Rätselhafte nahm, und damit den Einblick in das musikalische Denken von Epochen ermöglichte. Zum Markstein der Bach-Forschung wurde seine Entschlüsselung der Bach’schen Notenschrift. Dieses Handbuch gehört bis heute zu den Standardwerken der Musikwissenschaft.

Beckerstraße Nr. 3

Die Grundstücke Beckerstraße Nr. 1 bis Nr. 3 waren 1900 im Besitz der Schöneberg-Friedenauer Terraingesellschaft und im Adreßbuch als Baustellen deklariert. Am 11. Juni 1902 stellte der Bauunternehmer Moritz Stöckel (1862-1910) für das Grundstück Nr. 3 den Bauantrag. Die Baugenehmigung wurde am 23. Juli 1902 erteilt. Am 13. August 1903 war der Bau mit zwei Seitenflügeln errichtet. Am 24. Oktober 1903 wurde das Haus verkauft – laut Adreßbuch an den Kaufmann F. Schowe. Als Eigentümerin wurde allerdings seine Ehefrau M. Schowe eingetragen.

In der Bauakte entdeckte Frau Dr. Elisabeth Ziemer vom Verein Denk mal an Berlin den Entwurf der Fassade mit dem Stempel Atelier für Architektur und Bauausführungen James Ruhemann. Unklar bleibt, in welchem Ausmaß Ruhemann an dem Stöckelschen Bauprojekt beteiligt war. Erstmals wird allerdings deutlich, daß Stöckel nicht nur unbekannte Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Installateure und Stuckateure beschäftigte, sondern mit Ruhemann einen ausgewiesenen Baufachmann, nach dessen Entwürfen in Friedenau und Schöneberg bereits einige Wohnhäuser entstanden waren: Albestraße Nr. 19 & Nr. 20 (1893), Handjerystraße Nr. 65 (1893), Wielandstraße Nr. 9 & Nr. 11 (1893), Wielandstraße Nr. 12 & Nr. 36 (1896), Handjerystraße Nr. 72 (1896) und Rheinstraße Nr. 55 (1896).

Nach der Zusammenarbeit mit Moritz Stöckel setzte James Ruhemann seine eigene Bautätigkeit fort. Es entstanden die Häuser Roennebergstraße Nr. 4 (1901/02), Nr. 6 (1895/96) und Nr. 14 (1897), Rubensstraße Nr. 70 (1907/08), Wielandstraße Nr. 9 bis Nr. 11 (1892/93), Nr. 12 und Nr. 36 (1895/96) sowie Kaiserallee (Bundesallee) Nr. 114 (1906/07), in Steglitz Muthesiusstraße Nr. 6 (1904-06), Schloßstraße Nr. 27 Ecke Zimmermannstraße Nr. 39 (1900-01), Zimmermannstraße Nr. 2-4 (1902/03) und Nr. 5-7 (1903/04).

James Ruhemann (1865-1931) war – wie Moritz Stöckel (1862.1910) – Sohn jüdischer Eltern. Er absolvierte eine Lehre als Maurer und eröffnete nach der Meisterprüfung 1892 in der Handjerystraße Nr. 74 das Atelier für Architektur und Bauausführungen. Der ledige Ruhemann wohnte von 1908 bis zu seinem Tod im Hause Kaiserallee Nr. 114, dessen Eigentümer er bis 1925 war. Im Alter von 66 Jahren starb James Ruhemann am 12. September 1931 im Krankenhaus Lichterfelde. James Ruhemann wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. Das Grab ist erhalten.

Beckerstraße Nr. 4

Margarethe Bruch (1882-1963)

Die prominenteste Bewohnerin des Hauses Beckerstraße Nr. 4 war Margarethe Bruch – die Tochter des Komponisten Max Bruch (1838-1920). Sie wurde am 29. August 1882 in Liverpool geboren, wo der Vater die Leitung der Royal Philharmonic Society übernommen hatte. 1883 übernahm Max Bruch als Dirigent den Orchesterverein in Breslau. Dort wurden ihre Brüder Max Felix (1884-1943), Hans (1887-1913) und Ewald (1890-1974) geboren. Mit dem Ruf des Komponisten an die Königliche Akademie der Künste in Berlin fanden die Bruchs endlich eine Heimat. Die Familie zog 1890 in den 1. Stock der Albestraße Nr. 3 in Friedenau.

Nach dem Besuch der Roennebergschen Mädchenschule in Friedenau und des Jungmädchenheims in Remagen war sie von 1911 bis 1913 als Gesellschafterin und Reisebegleiterin in Italien, Schottland, Island und Skandinavien unterwegs. Danach kehrte sie zurück und wurde Sekretärin ihres Vaters. Dem Friedenauer Lokal-Anzeiger ist zu entnehmen, daß sich die Familie rege am gesellschaftlichen Leben der Gemeinde beteiligte. Max Bruch begleitete im Dezember 1894 im Hohenzollernsaal am Klavier vier Lieder, die seine Ehefrau Clara geborene Tuczek (Alt) vortrug. Sohn Max Felix entzückte im Januar 1908 mit dem Klarinetten-Konzert von Mozart. Margarethe publizierte 1910 erste Gedichte. Nach dem Tod von Bruder Hans fand sie in der Wohnung 16 Aquarelle über Tuschfeder und geschriebenem Text in Bleistift, die der angehende Maler druckfertig hinterlassen hatte. Unter dem Titel Märchenritt. Wer kommt mit? von Hans und Margarethe Bruch erschien diese Arbeit 1913 im Franz Schneider Verlag Schöneberg. In der Werkliste von Max Bruch finden sich – nach Texten von Margarethe Bruch – Der Gärtner als Ulan, op. 90, Wiegenlied im Chiemgau zur Kriegzeit 1914, op. 90, Vor dem Fenster mir, op. 97, Sechs Lieder für gemischten Chor a capella, op. 86, Heldenfeier - Bedenk, o deutsche Seele! für sechsstimmigen Chor, Orchester und Orgel op. 89.

Nach dem Tod von Mutter Clara (1919) und Vater Max (1920) zog Margarethe Bruch 1929 als Schriftstellerin in die Beckerstraße Nr. 4. Hinterlassen hat sie Im Monatsreigen. Zwölf Märchen (mit Emma Böhmer, 1921), Liebeswunder. Sechs Novellen (1922), Rosenlegendchen. Schlesisches Maienhaus (1926), Schön ist der Mutter liebliche Hoheit (mit Toska Lettow, 1935). Engelbert Humperdinck vertonte 1921 das Schlafliedchen im Sommer aus den Kinderliedern von Margarethe Bruch.

Laut Todesurkunde ist Margaretha Clara Mathilde Adolphine Bruch am 27. Januar 1963 in ihrer Wohnung Beckerstraße Nr 4 verstorben. Sie wurde im Grab von Max und Clara Bruch auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Schöneberg bestattet.

Beckerstraße Nr. 6 & 6a

Es begann mit einem Streik. Am 25. Oktober 1898 meldete der Friedenauer Lokal-Anzeiger: Ein Zimmererstreik ist auf den Hausteinschen Neubauten in der Beckerstraße ausgebrochen. Herr Haustein hatte am Sonnabend einen Arbeiter entlassen, dessen Wiedereinstellung von den Mitarbeitern verlangt wurde. Da Herr Haustein den Forderungen der Streik-Kommission nicht nachkam, legten gestern auf sämtlichen Hausteinschen Bauten die Zimmerleute die Arbeit nieder. An den Bauten befinden sich Plakate mit der Aufschrift: ‚Gesperrt. Die Streik-Kommission.‘ Am 27. Oktober war der Streik auf dem Hausteinschen Neubau in der Beckerstraße beendet. 1903 war Beckerstraße Nr. 6 errichtet und Haustein verkaufte das Anwesen an Klempnermeister Simonsen.

In die 1. Etage zog Hebamme Elisabeth Sack geborene Eisen ein. Mit ihrem Ehemann (und einem Hausarzt) betrieb sie eine Private Entbindungsanstalt und Station für Frauenleiden. Gegen das Damenheim wurde eine Untersuchung eingeleitet, Hebamme Elisabeth Sack verhaftet und Anklage erhoben. Im Januar 1905 erging beim Landgericht II Berlin gegen die wegen Verbrechens gegen die §§ 218 und 219 des Strafgesetzbuches seit April vorigen Jahres verhaftete Hebamme Elise Sack und ihren Ehemann, Schöneberg, Beckerstraße Nr. 6, ein Urteil. Die Verhandlung fand unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt, die Geschworenen verneinten alle Schuldfragen, so daß Freispruch erfolgen mußte. Der Staatsanwalt will jedoch Berufung gegen das Urteil einlegen. Es folgte eine über zweijährige gerichtliche Auseinandersetzung – eigentlich ein Konkurrenzkampf zwischen den Hebammen Elisabeth Sack in der Beckerstraße Nr. 6 und Bertha Rippe in der Illstraße Nr. 14. Von Verbrechen gegen das keimende Leben war die Rede. Schließlich mußte Hebamme Rippe ihre mündliche Äußerung in Bezug auf die Kinderleichen im Eisschrank zurücknehmen.

Hebamme Sack gab die Praxis in Friedenau auf und zog nach München. Klempnermeister Simonsen.suchte zum 1. Oktober 1906 saubere Portierleute. Laut Adreßbuch blieb das Anwesen bis mindestens 1943 im Besitz der Familie Simonsen – und überlebte. In der Landesdenkmalliste heißt es: Die beiden nahezu identisch gestalteten Mietshäuser Beckerstraße 6 und 6a entstanden 1900 unter der Regie des Bauunternehmers Oscar Haustein (1866-1920). Die viergeschossigen Vorderhäuser mit Souterrain und Berliner Dach mit abgetreppten Giebeln an den Brandmauern besitzen jeweils zwei Seitenflügel. Die in sich symmetrisch gegliederten Straßenfassaden sind durch den Kontrast von Putz- und Stuckelementen mit rot geklinkerten Wandflächen bestimmt: Die Mittelachse mit Eingangsportal und Tür zum Untergeschoss wird jeweils flankiert von zwei Standerkern mit dekorierten Dreiecksgiebeln darüber; in den Außenachsen sind Loggien mit schmiedeeisernen Gitterbrüstungen an allen Wohngeschossen angeordnet. Souterrain und Erdgeschoss sind mit Putzquaderung als Sockel zusammengefasst, Fensterrahmungen und Erker sowie ein breites Gesims über dem Erdgeschoss sind ebenfalls geputzt und mit feinen Stuckornamenten geschmückt. Sowohl die Eingänge mit ihren rundbogigen Gewändeportalen und feinen Kielbogenblenden wie auch der Dekor an Fenstern und Erkern ist in gotisierenden Formen gestaltet. Im Hof des Hauses Beckerstraße 6 sind ein Brunnen und Teile der alten Gartengestaltung, in Vestibül und Treppenhaus Malereien und Stuckdekor erhalten.

Klatsch & Trasch: Der Streit der Hebammen 1905-1906

Beckerstraße Nr. 8

Gotisierender Schmuck in origineller Kombination zeichnet auch die beiden Häuser an der Ecke Becker- und Menzelstraße aus, die Mitte der 1890er Jahre vom Friedenauer Architekten Richard Draeger in eigener Bauherrschaft errichtet wurden. Das Eckgebäude Beckerstraße 8, Menzelstraße 29, mit hohem Souterrain, vier Wohngeschossen und einem steilen schiefergedeckten Dach wurde 1896-97 ausgeführt. Zwei- und dreiachsige Standerker, die risalitartig vor die Flucht des Hauses treten und von Dacherkern mit Dreiecksgiebeln überfangen sind, gliedern die beiden mit feiner Putzquaderung überzogenen Straßenfronten; seitlich und zwischen den Erkern sind Balkone, zum Teil mit filigranen Eisengittern, angeordnet. Die teils reich mit floralen Motiven, teils mit Spitzbögen, Konsolen und Maßwerk geschmückten Fensterverdachungen, Giebel- und Brüstungsfelder, vor allem aber der spitze Turmhelm auf der Gebäudeecke verleihen dem Haus seine ungewöhnliche Wirkung. Landesdenkmalamt Berlin, 2018. Das Grab der Familie Draeger befindet sich auf dem Friedhof Stubenrauchstraße.

Beckerstraße Nr. 11

Der Bauunternehmer Carl Walter aus Berlin, Bülowstraße Nr. 37, hatte 1894 einen Neubau eintragen lassen. Am 16. Januar 1895 erfolgte die Zwangsversteigerung: Das im Grundbuche zu Schöneberg, Band 35, Blatt 1352 auf den Namen des Bauunternehmers Carl Walter zu Friedenau eingetragene, zu Schöneberg, Beckerstraße 11, belegene Grundstück. Fläche 6,32 Ar. Mindestgebot 92986 M. Für das Meistgebot von 93000 M, wurde der Amts-Maurermeister Gustav Koch zu Schöneberg, Kyffhäuserstraße 9, Ersteher. Koch baute und schon ein Jahr später waren die Mietwohnungen bezogen. 1905 verkaufte er das Anwesen. Das Haus hat – mit wechselnden Eigentümern – den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden.

Beckerstraße Nr. 19 & 19a

Das Haus hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Im Archiv des Museums Schöneberg findet sich nur eine Fotografie von Trümmern auf dem Gelände der Beckerstraße 19, aufgenommen von Herwarth Staudt am 3. Juli 1951 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Bei Recherchen über die Bauunternahmer Moritz und Siegmund Stöckel fand Frau Dr. Elisabeth Ziemer vom Verein Denk mal an Berlin im Bauarchiv Schöneberg folgende Angaben:

Bauherr Bauunternehmer Moritz Stöckel

Bauantrag 7.9.1905

Baugenehmigung 2.11.1905

Fertigstellung Juli 1906

Verkauf 5.1.1907

Beckerstraße Nr. 20 & 20a

Das Haus hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Im Archiv des Museums Schöneberg findet sich nur eine Fotografie von Trümmern auf dem Gelände der Beckerstraße 19, aufgenommen von Herwarth Staudt am 3. Juli 1951 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg. Bei Recherchen über die Bauunternahmer Moritz und Siegmund Stöckel fand Frau Dr. Elisabeth Ziemer vom Verein Denk mal an Berlin im Bauarchiv Schöneberg folgende Angaben:

Bauantrag Bauunternehmer Siegmund Stöckel 22.6.1906

Baugenehmigung 9.9.1906

Fertigstellung 10.9.1907

Verkauf 2.10.1907

(Abgerissen)