Christian Höpfner (1939-2014)

Bildhauer, Medailleur, Grafiker

12. Juli 2015 – Bronzeplastik auf Berliner Friedhof gestohlen: Am letzten Mittwochabend hatten Handwerker eine Bronzefigur auf einer Stele am Grab des Bildhauers Christian Höpfner angebracht. Als sich am nächsten Morgen die Trauergemeinde auf dem Friedhof an der Stubenrauchstraße einfand, um die Urne mit den sterblichen Überresten des Künstlers beizusetzen, war die Skulptur verschwunden. Seine Witwe hofft, dass die gestohlene Plastik im Kunst- oder Antiquitätenhandel wieder auftaucht. Vergeblich. Ein Jahr später ließ Witwe Marianne Dietz eine Kopie aufstellen, die wiederum gestohlen wurde. Danach habe ich sie nicht wieder aufgestellt. Keine der beiden Bronzen ist je wieder aufgetaucht. Heute steht nur der abgedeckte Pfeiler aus Muschelkalk und ein kleiner Liegekubus mit Namen, Geburts und Sterbejahr.. Grabstelle Abt. 19-215.

Christian Höpfner wurde am 6. März 1939 in Burgstall (Altmarkt) geboren. Nach der Teilung Deutschlands verließ die Familie die DDR und zog in den amerikanischen Sektor von Berlin. 1958 legte der Sohn am Humanistischen Gymnasium in Steglitz das Abitur ab und begann mit dem Studium der Bildhauerei an der Hochschule für Bildende Künste in Charlottenburg. 1962, so berichtet der Kommilitone Axel Seyler, gab es in einem Hörsaal eine große Diskussion und ein langes Palaver um einen Wettbewerb. Plötzlich stand einer auf, ging zur Tafel, schrieb seinen Namen und seine Raum-Nummer an und verließ den Hörsaal. Ich fragte meinen Nachbarn, wer denn dieser auffällig selbstbewusste Kommilitone sei. ‚Der letzte Schüler von dem Realisten Richard Scheibe‘. Ein Jahr später wurde der Meisterschüler für seine innovative und kritische Arbeit mit dem Georg-Kolbe-Preis ausgezeichnet. Gebracht hat es nichts. Nach dem Tod von Meister Scheibe 1964 arbeitete Höpfner als Hilfsarbeiter und freischaffender Bildhauer in Berlin. In diesen Jahren entstanden laut Webseite www.christian-hoepfner.de die Arbeiten Kruzifix/Christus (1963, Gips/Bronze), Herrmann von Harten (1963) und Richard Scheibe (1964, Gips)

1969 holte ihn Waldemar Grzimek als Assistent an die Technische Hochschule Darmstadt. Nach drei Jahren bekam er dort 1972 eine Stelle als Dozent am Fachbereich Architektur. 1977 folgte die Berufung auf den Lehrstuhl für Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Das blieb er 28 Jahre bis zu seiner Emeritierung 2004.

Es war das lustigste und traurigste Fest zugleich, schrieb die Bildhauerin Anna Franziska Schwarzbach in einem Nachruf: Traurig, weil ich wußte, welche Art von Lehre es jetzt nicht mehr geben wird. Lustig, weil seine Studenten ihren Professor feierten und er Flamenco tanzte. Es war traumhaft. Google ich heute nach Christian Höpfner, lese nichts davon, dass er von 1977 bis 2004/05 die Bildhauerklasse in Nürnberg leitete. Er war ein Lehrer, der noch lehrte, eine Lehrmeinung hatte, die man annehmen oder ablehnen konnte. Ich lernte Christian Höpfner als einen ‚vorsichtigen‘, präzise formulierenden Bildhauer schätzen.

Am 26. Mai 1984 erreichte Höpfner die Nachricht, daß sein zweiter Meister Waldemar Grzimek im Alter von 66 Jahren verstorben ist. In Berlin geriet der Architekt Wolfgang Schuster mit dem Bau der beiden Brunnenanlagen auf dem Wittenbergplatz in die Bredouille. Konzept und Entwurf stammten von Waldemar Grzimek, dessen geplante Skulpturen allerdings noch nicht angelegt waren. Platzarchitekt Schuster und Grzimeks Bruder Günter sollen sich für Werke anderer Bildhauer entschieden haben. Was zwischen Mai 1984 und der Einweihung im Juli 1985 geschehen ist, bleibt auch bei Bildhauerei in Berlin im Ungefähren: Christian Höpfner schuf gemeinsam mit Hartmut Bonk (1938-2019) das ‚sitzende Paar‘ und den ‚stehenden Jüngling‘. Von Fee Franck, geboren 1950; stammen ‚die beiden ungegenständlichen Plastiken‘, die die Frontseite des Brunnens links und rechts begrenzen und allegorisch für das weibliche und das männliche Prinzip stehen.

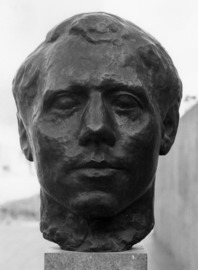

In Nürnberg hatte Christian Höpfner Marianne Dietz kennengelernt. 18 Jahre jünger, geboren 1957 in Weiden (Oberpfalz), die zunächst die Fachhochschule für Design in Nürnberg absolvierte und ab 1985 Bildhauerei an der Akademie studierte. Aus der Meisterschülerin wurde schließlich die Ehefrau von Christian Höpfner. Beim Abschied in Nürnberg antwortete er auf die Frage, Herr Prof. Höpfner, was werden sie nächstens machen?: Ich modelliere Köpfe, Köpfe interessieren mich am meisten. So kam es, daß er 2009 zum 100. Gebuirtstag von Marion Gräfin Dönhoff als offizielles staatliches Zahlungsmittel in einer Auflage von 260.000 Exemplaren eine 10-Euro-Silber-Gedenkmünze mit der Randinschrift LIEBEN OHNE ZU BESITZEN schuf. Es folgte die Gedenkmünze zum 200. Geburtstag von Robert Schumann (2009) mit einem Zitat aus dessen Tagebuch von 1828 TÖNE SIND HÖHERE WORTE. 2011 entschieden sich Bundesfinanzministerium und Jury für die sechsteilige Münzserie 200 Jahre Grimms Märchen nach Entwürfen von Christian Höpfner. Dieser Auftrag markiert einen weiteren Lebensabschnitt. In Nürnberg hatte er Marianne Dietz kennengelernt. 18 Jahre jünger, geboren 1957 in Weiden (Oberpfalz). Sie absolvierte zunächst die Fachhochschule für Design in Nürnberg, wurde Diplom-Designerin und studierte ab 1985 Bildhauerei an der Akademie. Aus der Meisterschülerin wurde schließlich die Ehefrau von Christian Höpfner. Nach dem von Höpfner gestaltetem Auftakt mit dem Doppelportrait der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm nach einer Radierung von Malerbruder Ludwig Emil Grimm wird Marianne Dietz Mitgestalterin der Münzen Dornröschen, Hänsel und Gretel sowie Rotkäppchen. Als wohl letzte gemeinsame Arbeit entstand 2013 die Gedenkmünze zum Ersten Weltkrieg – die Medaille mit dem entmenschten Gesicht eines Kriegsversehrten.

Am Nordzugang zum Friedhof Stubenrauchstraße entdeckten wir 2017 vor dem Haus Fehlerstraße Nr. 8 der ehemaligen Bildgießerei Hermann Noack den Torso einer Skulptur. Zuordnen konnten wir diese bisher nicht. Nun klärte uns Marianne Dietz auf: In unmittelbarer Nähe zur Grabstelle meines Mannes ist eine Plastik meines Mannes zu sehen. Diese Arbeit war für mich lange Jahre verschollen. Umso glücklicher war ich, als ich sie dort wieder sah. Im Werkverzeichnis haißt es dazu: Großer Torso (große Sitzende), 1972-73, Gips zerstört, Bronzeguss.