Am 4. September 1895 gründete der Kaufmann Georg Haberland die Terraingesellschaft Berlin-Südwesten. Damit wurde die Erschließung unbebauter Ländereien und der Verkauf baureifer Parzellen an die Baugewerbetreibenden links und rechts des Südwestkorso ermöglicht. Nun konnten auf den von ihnen erworbenen Bauparzellen Häuser errichtet werden, die alsdann an Leute verkauft wurden, die ihre Ersparnisse in Hausbesitz anlegen wollten. Am 5. November 1909 machte die Gemeinde Friedenau bekannt, daß die Straße 13, Verbindungsstraße zwischen Laubacherstraße und Südwestkorso (am Friedhof) den Namen Offenbacherstraße, die Straße 14, Verbindungstraße zwischen Laubacherstraße und Südwestkorso (nahe Taunusstraße) den Namen Deidesheimerstraße und der Teil der Rheingaustraße zwischen Varziner- und Fehlerstraße den Namen Kreisauerstraße erhalten hat..

Die Offenbacher Straße, benannt nach der Stadt Offenbach am Main, überquert die Laubacher Straße und damit die Gemarkungsgrenze zwischen den Ortsteilen Friedenau und Wilmersdorf. So kommt es, dass die Häuser Nr. 1 bis Nr. 5A und Nr. 25 bis Nr. 31 zu Friedenau und Nr. 6 bis Nr. 24 zu Wilmersdorf gehören – und so kam es, daß die Offenbacher Straße in den Berliner Adressbüchern über Jahrzehnte zweigeteilt unter Friedenau und Wilmersdorf auftaucht.

Am 22. Februar 1910 teilte die Gemeinde Friedenau mit, daß die Neunummerierung der Offenbacher Straße erfolgt ist und die einzelnen Grundstücke folgende Nummern erhalten: Nr. 1 Schneidereit, Bruno, Architekt, Friedenau; Nr. 2 Sternstein, Mila geb. Pleesch; Nr. 3-5 Terraingesellschaft Berlin-Südwesten, Berlin; Nr. 25-30 Terraingesellschaft Berlin-Südwesten, Berlin; Nr. 31 Beuttel, Erich, Kaufmann, Friedenau.

Offenbacher Straße Nr. 1

Bruno Schneidereit & Max Pechstein

Am 7. Juli 1909 meldete der Friedenauer Lokal-Anzeiger, daß der Architekt Schneidereit, welcher das Grundstück Stubenrauchstraße Ecke Straße 13 (Offenbacher Straße Nr.1) erworben hat, dasselbe mit einem Wohnhaus bebauen will. Da das Grundstück in der Bauklasse A liegt, in der die Gebäude an der Nachbargrenze einen Abstand von mindestens 5 Meter (Bauchwich) von der Nachbargrenze halten müssen und derselbe an unseren Gemeindefriedhof angrenzt, hat der Eigentümer den Antrag gestellt, die Gemeinde wolle mit ihm an der gemeinsamen Nachbargrenze Giebelgemeinschaft im Sinne des § 52 der Bauordnung vom 28. Mai 1907 machen und gemäß der Vorschriften der Ziffer 8e des angezogenen Paragraphen eine entsprechende Eintragung in dem Grundbuche des Gemeindefriedhofsgrundstücks vornehmen lassen.

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 8. Juli 1909 berichtet Baurat Altmann über den Antrag des Architekten. Herr Schneidereit wünscht, daß er den vorgeschriebenen Bauwich nicht anlegen brauche und erklärt sich bereit, grundbuchlich entsprechende Eintragungen vornehmen zu lassen.

Nachdem Baurat Altmann an einer Zeichnung die Lage des Grundstücks erläutert hat, stimmt man dem Antrage des Herrn Schneidereit unter folgenden Bedinungen zu: Die architektonische Ausgestaltung der Fassade hat nach den Angaben des Bauamtes zu erfolgen; der Giebel ist architektonisch auszugestalten; die Anpflanzung an der freibleibenden Ecke hat nach den Angaben der Gemeinde zu geschehen; an die Gemeinde ist eine einmalige Entschädigung von 1000 Mark zu zahlen; Herr Schneidereit verzichtet darauf, jemals eine Nebenanlage oder ähnliches auf seinem Grundstücke zu errichten und übernimmt auch die durch die grundbuchliche Eintragung notwendig werdenden Kosten.

Die erste Beschreibung über das Anwesen stammt vom Kunstkritiker Paul Fechter: Max Pechstein hatte Wohnung und Atelier in der Offenbacher Straße in Friedenau, dicht am Südwestkorso. Die Rückseite des Hauses stieß an den Friedhof, so dass wir nachmittags immer die Beerdigungsmusik, die von unten heraufscholl, bei unseren Unterhaltungen mitgenießen konnten. Pechstein gibt Details preis: In der Offenbacher Straße 1 in Friedenau hatte ich mir ein damals verbotenes Dachatelier eingerichtet, das ich freilich nur mit dem Notwendigsten versehen konnte. Ich hatte in diesem einen Raum die Wände mit Nessel bespannt und ringsherum von oben bis unten mit Stoff-Farben bemalt, so dass das Fehlen der Möbel kaum auffiel.

Ein andermal, es war wohl 1912 oder gar schon 1913, war Pechstein nach längerer Abwesenheit aus Italien zurückgekehrt, und wir beschlossen, das Wiedersehen festlich zu begehen. Er hatte nicht nur eine Fülle von Bildern und herrlichen Aquarellen mitgebracht, sondern eine riesige Korbflasche vino nero, ein Gebinde, das wohl dreißig bis fünfzig Liter enthielt. Er hatte sein Atelier in einen Festraum verwandelt: über ein paar Böcke war ein riesiges langes Zeichenbrett gelegt; das diente in Ermangelung eines entsprechend großen Tischtuchs, sorgfältig mit schönem, sauberen Pergamentpapier bespannt, als Festtafel, in deren Mitte ein riesiger Schweinebraten prangte.

Statt der in der Einrichtung der Offenbacher Straße noch fehlenden Weingläser stand bei jedem Platz ein großes Wasserglas; eine riesige gläserne Kanne wurde unter Assistenz der Gäste, wenn sie geleert war, nicht ohne schwere körperliche Anstrengung aus der am Boden stehenden Korbflasche neu gefüllt. Der Abend wurde wahrhaft dionysisch und mehr als das. Wir begannen nicht, wie es vernünftig gewesen wäre, mit dem Braten, wir begannen mit dem vino nero, und zwar aus Wasser-, nicht aus Weingläsern, dass heißt, wir tranken ihn wie Wasser. Die Wirkung war dementsprechend. Ich sehe noch wie durch einen Nebel (Kunsthistoriker) Eduard Plietzsch, sein Glas hoch erhoben, zu Füßen von Frau Pechstein knien und sie beschwören, doch das ‚schöne, wilde Weib‘ zu sein: Frank Wedekind beherrschte damals noch ziemlich intensiv unsere Gemüter, in Sonderheit wenn der Alkohol die Fesseln der Ratio sprengte. Pechstein hatte ein Bedürfnis zu tanzen, was einigen Gipsabgüssen, eigenen wie fremden, das Leben kostete: sie kamen bei den nicht mehr ganz vom sicheren Rhythmus beherrschten, lebhaften Bewegungsvorgängen im Atelier von Schränken und Tischen herunter und zerschellten am Boden. Ich hatte mich, von den Erzeugnissen des italienischen Weinbaues völlig überwältig, in die Stille einer Ecke zurückgezogen: erst gegen Ende des Festes erwachte ich zu neuem Leben und ergab mich mit erholten Kräften den Freuden und Genüssen der Nacht, die nicht die einzige ihresgleichen bleiben sollte.

Pechsteins Domizil in der Offenbacher Straße Nr. 1 war illegal. Daher taucht sein Name unter den Berliner Wohnorten in keinem Berliner Adreßbuch auf. Geblieben vom Dachatelier ist allerdings seine Wanddekoration – seit langem gelagert im Depot der Nationalgalerie.

Ausführliches Material zu „Bruno Schneidereit & Max Pechstein in Friedenau“ finden Sie unter dem Menüpunkt „Baumeister“.

Offenbacher Straße Nr. 2

Der Städtische Gemeindeschullehrer Georg Alfred Johannes Sternstein, geboren den 15. März 1865 zu Buckow Kreis Calau, wohnhaft zu Berlin Fehrbellinerstraße 90, Sohn des Schullehrers und Küsters Karl Wilhelm Sternstein, heiratete am 4. Oktober 1887 Wilhelmine Emilia Pleesch, geboren den 14. September 1856 zu Reinickendorf Kreis Nieder-Barnim, Tochter des Molkereibesitzers August Pleesch aus Reinickendorf Kreis Nieder-Barnim, wohnhaft zu Berlin Schönhauser Allee 4.

Nach 1905 erwarb der inzwischen zum Oberlehrer aufgestiegene Sternheim vom Berlin-Charlottenburger Bauverein die Grundstücke Stubenrauchstraße Nr. 62 & Nr. 23 Ecke Schwalbacher Straße. 1908 waren die beiden Mietwohnhäuser errichtet und bezogen.

Am 22. Februar 1910 teilte die Gemeinde Friedenau mit, daß die Neunummerierung der Offenbacher Straße erfolgt ist und die einzelnen Grundstücke folgende Nummern erhalten: Nr. 1 Schneidereit, Bruno, Architekt, Friedenau; Nr. 2 Sternstein, Mila geb. Pleesch, verehel. Lehrer, hier; Nr. 3-5 Terraingesellschaft Berlin-Südwesten, Berlin; Nr. 25-30 Terraingesellschaft Berlin-Südwesten, Berlin; Nr. 31 Beuttel, Erich, Kaufmann, Friedenau. 1911 war das Mietwohnhaus Nr. 2 errichtet und bezogen.

Ein Jahr später meldete der Friedenauer Lokal-Anzeiger: Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in Friedenau, Schwalbacher Straße 1, Ecke Stubenrauchstraße 63 belegene, im Grundbuch von Friedenau auf den Namen des Lehrers Alfred Sternstein in der Offenbacher Straße 2 eingetragene Grundstück am 14. Januar 1913 versteigert werden. So geschah es auch. Das Anwesen ging an die Grunderwerbsgesellschaft m.b.H Charlottenburg. Offenbar hatten sich die Sternsteins mit ihren Bauprojekten übernommen.

Ein Unglück kommt selten allein. Am 2. Oktober 1916 verstarb Georg Alfred Sternstein im Alter von 60 Jahren in seiner Wohnung Offenbacher Straße Nr. 2. Vier Jahre später verkaufte Witwe Sternstein 1920 das Haus. Eigentümer wurden Tismer (1920), Witte (1925) und schießlich ab 1940 Haltenhoff. Das Haus hat den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden und war noch 1956 im Besitz der Familie Haltenhoff.

Offenbacher Straße Nr. 3

1910 erwarben die Architekten Benno Fedtke und Hugo Herfort von der Terraingesellschaft Berlin-Südwesten die Grundstücke Offenbacher Straße Nr 3, Nr. 4 & Nr. 5. Das Haus Nr. 3 war 1913 errichtet und bezogen. Im Adressbuch tauchen als Mieter u. a. auf: Porträt- und Genremaler Ernst Paul Weise, Kunstmaler Helmar Becker-Berke sowie die Bildhauer Arnold Rönnebeck, Gerhard Schliepstein und August Weißer. 1923 ging Nr. 3 an den Fabrikanten Franz Todtenhöfer aus Königsberg, der die Niederlassung Franz Todtenhöfer Haus Berlin GmbH mit Geschäftsführer Rudolf Mertens etablierte. Weiteres unter https://masovia-todtenhoefer.jimdofree.com/geschichte. 1940 wurde Frau J. Gold-Gundram Eigentümerin. Nr. 3 und Nr. 29 wurden im Zweiten Weltkrieg von Bomben getroffen. Auf der Schadenskarte von 1947 wurde vermerkt; Abbruch empfehlenswert. In den Wirtschftswunderjahren entstanden Neubauten.

***

Ernst Paul Weise (1880-1981)

Es hat einige Jahre gedauert, bis sich Ernst Paul Weise für eine Berufsbezeichnung entschieden hatte. Als er 1911 in die Offenbacher Straße Nr. 3 einzog, nannte er sich Porträtmaler, später Kunstmaler und schließlich Werbegraphiker. Angefangen hatte es mit der Maschinenfabrik Carl Flohr, die 1898 einen hydraulischen Lift für das Berliner Stadtschloss baute und schließlich 1926 mit dem Fahrstuhl im Funkturm zum führenden Aufzughersteller in Deutschland wurde. Weise entwarf das bis heute bekannte Flohr-Logo. Nächster Auftraggeber war die Elektrotechnische Fabrik Paul Schmidt, die eine Trockenbatterie entwickelt hatte. Weise kreierte 1924 dafür den kursiven Schriftzug Daimon.

Nachdem der überzeugte Nationalsozialist Albert Schmierer die Löwen-Apotheke in Freudenstadt gekauft und 1935 zum Reichsapothekerführer ernannt wurde, startete er 1936 einen Wettbewerb für ein neues Apotheken-Logo. Den ersten Preis gewann Weise. Er setzte auf einen weißen Grund ein großes gotisches A in gebrochener Grotesk-Schrift, füllte es mit Rot aus und platzierte am unteren Rand des linken A-Standbeins ein weißes Kreuz mit vier gleichen Armen. Wegen der Ähnlichkeit mit dem Schweizerkreuz wurde der Entwurf verworfen und dieses Symbol durch die zeitgemäße Lebens-Rune ersetzt. Ab 1937 galt das Apotheken-A als reichseinheitliche Kennzeichnung von Apotheken.

Nach der NS-Zeit geriet das Runenzeichen in Verruf. Ersatz wurde gesucht, natürlich unverfänglich und mit großem Wiedererkennungswert für das große rote A. Das lieferte der Graphiker Fritz Rupprecht Mathieu. Auf dem Apothekertag in Düsseldorf präsentierte er 1952 seine Änderung: Ein Schalenkelch mit einer sich darum windenden Äskulapschlange. Ganz neu war das auch nicht, denn das Symbol war schließlich vorher das Zeichen der Apothekenkammer Nordrheinprovinz in der britischen Besatzungszone gewesen. Es blieb beim Kelch-Schlange-Symbol mit dem roten Apotheken-A. Einmalig ist es ohnehin, denn das rote Apotheken-A ist nur in Deutschland üblich. International sind Apotheken an einem grünen Kreuz zu erkennen.

In den 1930er Jahren gab Ernst Paul Weise Wohnung und Atelier in der Offenbacher Straße Nr. 3 auf und zog nach Dahlem in das Haus Breitenbachplatz Nr. 12, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1981 lebte. Nach dem Zweiten Weltkrieg soll er als Illustrator für Lehrbücher beim Ostberliner Verlag Volk und Wissen tätig gewesen sein. Noch vor Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 entwarf er für die Deutsche Post gemeinsam mit dem Graphker Felix Jacob mit 75 Jahre Weltpostverein die erste Briefmarke der DDR. Am 14. Juni 1950 folgte dann (wieder gemeinsam mit Jacob) eine Serie zum 200. Todestag von Johann Sebastian Bach. Der künstlerische Nachlass von Ernst Paul Weise wird von der Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin verwaltet.

***

Gerhard Schliepstein (1886-1963)

Gerhard Schliepstein absolvierte nach der Schulzeit eine Bildhauerlehre und studierte ab 1907 an der Hochschule für bildende Künste Berlin. Nach dem Studium zog er 1911 als Maler nach Groß Lichterfelde, Roonstraße 39, 3. Aufgang, III. Etage, und entwarf zunächst als freischaffender Künstler naturalistische Porzellanfiguren, die in der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) ausgefertigt wurden. 1912 zog er als Bildhauer in die Offenbacher Straße Nr. 3. In der Folgezeit arbeitete er auch für die Schwarzburger Werkstätten in Unterweißbach, Porzellanfabrik Gebrüder Heubach in Lichte und die Manufaktur Schierholz in Plaue. 1921, inzwischen wohnhaft Handjerystraße Nr. 21, heiratete er die 23 Jahre jüngere Käthe Hedwig Klara Kokornarzyk aus der Heylstraße Nr. 3 in Schöneberg.

1925 gelang es der Philipp Rosenthal AG Selb, Schliepstein exklusiv an die Firma zu binden. Es entstanden 62 Modelle eleganter Porzellan-Plastiken mit einer Weißglasur, die Stilmerkmale des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit vereinten. Er nahm damit bei Rosenthal unter den für die Firma tätigen Künstlern eine besonders herausragende Stellung ein. Im Museum Porzellanikon Selb sind einige seiner für die Kunstabteilung der Philipp Rosenthal AG geschaffenen Werke ausgestellt, darunter Musik (1927), Verklärung (1928), Frühling, Sommer, Herbst und Winter (1928), Windhunde (1930), Sitzende (1932), Schwimmerin (1933) und Quelle (1935). Weitere Werke befinden sich im Bröhan-Museum Berlin. Mitte der 1930er Jahre war damit Schluß. Rosenthal schwenkte auf bunte, bodenständige und künstlerisch belanglose Entwürfe um.

***

Arnold Rönnebeck (1885-1947)

Während der Recherchen zur Offenbacher Straße entdeckten wir den Namen eines Bildhauers, der in der Friedenau-Literatur nicht vorkommt, und den wir mit Friedenau auch nicht in Verbindung gebracht hätten: Arnold Rönnebeck.

Der Sohn des Architekten und Regierungsbaumeisters Richard Rönnebeck (1854-1929) absolvierte das Dorotheenstädtische Realgymnasium und studierte an der Berliner Akademie. Nach einem wohl privaten Bildhauerstudium in München zog er 1908 nach Paris. Dort lernte er im Salon von Gertrude Stein (1874-1946) den amerikanischen Maler Marsden Hartley (1877-1943) kennen.

Rönnebeck hatte einen Cousin, das war Carl von Freyburg (1889-1914) aus dem mecklenburgischen Adelsgeschlecht. Seit Generationen waren ihre Männer in preußischen Diensten. Nachdem Carl von Freyburg in die Preußische Hauptkadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde aufgenommen worden war, diente er im Pagenkorps am preußischen Hof. 1908 wurde er zum Leutnant des 4. Garde-Regiment zu Fuß ernannt. 1912 besuchte von Freyburg seinen Cousin Rönnebeck in Paris und lernte Marsden Hartley kennen. 1913 kehrte Rönnebeck nach Berlin zurück und mietete in der Offenbacher Straße Nr. 3 ein Atelier. Unmittelbar danach entschloss sich Marsden Hartley zu einem längeren Aufenthalt in Berlin. Diverse Biographen schreiben: Es entstand eine intensive Freundschaft bzw. möglicherweise Liebesbeziehung zwischen Freyburg und Hartley, dessen Schwärmerei für deutsche Offiziere und preußischen Militarismus bekannt war. Im Ersten Weltkrieg marschierte von Freyburg mit seinem Regiment in Frankreich ein. Am 7. Oktober 1914 fiel Carl von Freyburg im Alter von 25 Jahren in der Schlacht von Arras. Den Heldentod seines Freundes bewältigte Hartley mit dem Gemälde Bildnis eines deutschen Offiziers – ein abstraktes Bild, eine Collage aus Orden und Ehrenabzeichen des Toten mit den Initialen K.v.F., der Nummer des 4. Garde-Regiments und des Eisernen Kreuzes. Nach der Trauerzeit ging Hartley im Dezember 1915 in die Vereinigten Staaten zurück.

1920 kommt der Kunstkritiker Theodor Däubler in das Atelier von Arnold Rönnebeck in der Offenbacher Straße. In Deutsche Kunst und Dekoration Nr. 48, April und Mai 1921, erscheint sein Bericht:

Wer Rönnebecks Atelier besucht, staunt über den Fleiß, mit dem er sich dem Naturstudium hingibt. Dabei kann er sich aber bereits ganz auf sich verlassen; er geht eigentlich niemals fehl, kommt zu keinen schulmeisterlichen Langweiligkeiten, denn unvermutet ergibt sich ihm Stil. Er begreift dazu immer mehr die eigene Aufgabe, das Persönliche zu Gunsten einer modernen Gesamtheit zurück zu stellen. Es geht auch bei ihm sanft stromaufwärts. Langsam, trotz der verschiedenen Wirbelungen …. Als reiner künstlerischer Bildhauer bleibt er, ein Schüler Bourdelles in Paris, auf dem Boden der klassizistischen Tradition; wo er jedoch die Einfälle witzig wiederholt, zum Ausschmücken verwertet, fügt er sich in die Reihe der stilbringenden oder stilvorbereitenden Kunstgewerbler- …Rönnebecks Tänzer sind in diesem Sinn schwirrende Vertreter einer kreisenden Rhythmik: ihr Persönliches wird aufgehoben. Abstraktheiten wirken zu diesem Behuf verblüffender als eine Larve; Masken waren aber seit jeher, aus ähnlichen Gründen, Beliebtheiten in den angewandten Künsten. Den Übergang zum Dekorativen fand Rönnebeck, ohne daß er ihn eben suchte, beim Schaffen einer Reihe von Reliefs: immer mit dem gleichen Tänzerpaar, in verschiedenen Lagen bei unterschiedlichen Bewegungen. ...Rönnebecks Porträts sind nun garnicht kunstgewerblich, nicht einmal zufälligerweise etwas dekorativ. Einfach, fast trocken gehalten, setzt er sie ganz richtig auf einen ausgewogenen Sockel. Die Vereinfachungen verführen ihn in solchen Fallen zu keinen Wiederholungen geschmäcklerischer Art, sondern dringen auf Klarheit, drängen zum selbstverständlichsten Ausdruck …Sehr sinnreich ist die Zartheit, das Schlichte in weiblichen Kopien herausgeholt. Außerordentlich fein wird in seinem, dem Geschlechtlichen beinah entrückten, Slatuettchen „Das Wesen“ der Ausdruck des Gesichtes; stilistisch auf die Einfachheit des ganzen Körpers zusammengezogenI Haar und Hand sind da linear, weil von Natur aus schon stark stilisiert, am reichsten gelassen: das Antlitz aber wirkt poetisch, weil es unbestimmt, noch kaum entfaltet, ausgedrückt wurde ….Nun hat Rönnebeck auch verschiedene Gruppen von Ringern geschöpft, geometrische Figuren, Fünfecke, Sechsecke, gebildet aus Verschränkungen der Gliedmaßen von Menschen in Streiterposition, fallen da dem Betrachter in die Augen. Arme, Beine werden auf diese Weise auch zu Strahlen von Sternen: solche regelrecht abstrakte Erzackungen, die zu gar reizvollen geometrischen Zusammenstellungen führen, hat wohl Rönnebeck in solcher Deutlichkeit zum ersten Mal in der Bildhauerei ermöglicht. Wie richtig sind da Gliedmaßen zu einander rhythmisiert und als Gliederungen ganz vereinfacht im Kunstwerk dargebracht. Ein trefflicher Einfall im Wettbewerb um die moderne Stileroberung! — Arnold Rönnebeck hat noch niemals ausgestellt: man würde in seinen Räumen vor vielen guten Arbeiten erstaunt stehen.

Im November 1923 wandert Rönnebeck in die USA aus. Bekannt wurde er durch seine Lithographien und Ansichten New Yorks. 1926 heiratete er die Malerin Louise Emerson (1901–1980). Aus der Ehe stammen Sohn Arnold (1927-2007) und Tochter Ursula (1929-2006). Bis 1931 leitete er das Denver Art Museum. In Deutschland war er bisher nur einmal willkommen. Im Rahmen der Internationalen Ausstellung für olympische Kunst wurde auf der Olympiade Berlin 1936 seine Schwarz-Weiß-Lithographie Yacht Races (1933) ausgestellt. Weitere Informationen über The Art of Arnold Rönnebeck finden Sie unter https://arnoldronnebeck.com.

PS

2014 stellte die Neue Nationalgalerie Berlin mit Die deutschen Bilder von Marsden Hartley einen in Deutschland weigehend unbekannten Maler der Moderne, darunter das Bildnis eines deutschen Offiziers (1914) aus dem Metropolitan Museum New York, aus.

Offenbacher Straße Nr. 4

Die Redaktion des Adreßbuchverlages der August Scherl GmbH war in Nöten. Da kurz vor dem Redaktionsschluß für das Adreßbuch 1910 der Name Offenbacher Straße nicht so ganz feststand, platzierte der Redakteur die als Neubau bzw. Baustellen aufgeführten Grundstücke zwischen Stubenrauchstraße/Am Friedhof unter Südwestkorso und nannte die angedachte Straße Projektierte Straße.

Am 22. Februar 1910 teilte die Gemeinde Friedenau mit, daß die Neunummerierung der Offenbacher Straße erfolgt ist und die einzelnen Grundstücke folgende Nummern erhalten Nr. 1 Schneidereit, Bruno, Architekt, Friedenau; Nr. 2 Sternstein, Mila geb. Pleesch; Nr. 3-5 Terraingesellschaft Berlin-Südwesten, Berlin; Nr. 25-30 Terraingesellschaft Berlin-Südwesten, Berlin; Nr. 31 Beuttel, Erich, Kaufmann, Friedenau.

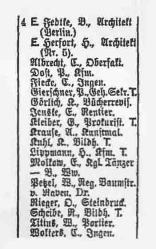

Kurz danach erwarben die Architekten Benno Fedtke und Hugo Herfort das Grundstück Nr. 4. Ein Jahr später waren die ersten Mieter eingezogen. 1913 war das Haus mit 19 Parteien vollständig bezogen, darunter der Kunstmaler A. Kause und der Bildhauer K. Kuhl. 1914 folgte Bildhauer Richard Scheibe.

***

Richard Scheibe (1879-1964)

Zu den ersten Mietern des Hauses Offenbacher Straße Nr. 4 gehörte der Bildhauer Richard Scheibe.(1879-1964). Die Wohnung in Friedenau kam wohl auf Vermittlung von Gerhard Marcks (1889-1981) zustande, der zum 1. Oktober 1913 im Souterrain der Offenbacher Straße Nr. 5 einen Mietvertrag für ein Atelier mit Vorraum, Kammer, Bad und Klosett für eine jährliche Miete von 800 Mark abgeschlossen hatte.

Der Umzug Scheibes von München nach Berlin steht wohl im Zusammenhang mit der Abkehr einiger Künstler von der Berliner Secession und der Gründung der Freien Secession. Scheibe, der bisher in München wirkte, erkannte, daß mit Barlach, Beckmann, Kolbe, Kollwitz, Lehmbruck, Müller und Schmidt-Rottluff in Berlin eine neue Kunstmetropole im Werden war.

Er wurde 1914 Miglied der Secession und hatte erst einmal einen Fuß in der Tür. Geschrieben wird, daß die Secession Werke von Richard Scheibe ausstellte. Bewiesen wird das nicht. Gängig ist die Formulierung: Sein malerisches Frühwerk, auch seine plastischen Arbeiten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg sind größtenteils verloren gegangen. 1915 ist Scheibe aus Berlin verschwunden. 1936 kam er wieder und unterrichtete bis Kriegsende an der Akademie der Künste. Noch am 14. April 1945 fühlte er sich im Völkischen Beobachter als Deutscher verpflichtet, mich in dieser Stunde der höchsten Bewährung ausdrücklich zu meinem Vaterland und seinem Kampf zu bekennen. Wochen später ließ sich Richard Scheibe an die Hochschule für bildende Künste Berlin berufen, weil wir für die Erziehung unserer Jugend neue Fundamente brauchen, eine klare und bewusste Zielsetzung. Lehrkräfte, die am Aufbau unserer Schule mitarbeiten, müssen von dieser Aufgabe durchdrungen sein. 1953 war Scheibe mit der Einweihung des Denkmals für den Widerstand des 20. Juli 1944 endgültig rehabilitiert. Das aber ist eine andere Geschichte.

***

August Erich Weißer

Bildhauer

(1903-1974)

Im Berliner Adreßbüchern von 1938 erscheint erstmals der Name des Bildhausers August Erich Weißer (1903-1974) als Mieter des Ateliers im Souterrain der Offenbacher Straße Nr. 4. Er wurde am 26. Februar 1903 in Naumburg am Queis (Kreis Bunzlau) geboren und hatte am 28. Juni 1938 in Berlin-Schöneberg Berta Antonetta Helena geborene Lützow geheiratet. Mehr war uns bis vor kurzem über ihn nicht bekannt. Nun erfahren wir von der Bildhauerin Marianne Dietz, Witwe des Bildhauers Christian Höpfner, von ihrem Atelierbesuch bei der Witwe, die zu Lebzeiten Grzimeks wohl auch Schreibarbeiten für ihn tätigte. Ich habe sehr schöne Holzarbeiten in Erinnerung, die jener teilweise in Kriegsgefangenschaft angefertigt hatte. Das Atelier war meiner Erinnerung nach hinten in der Ecke, das letzte oder vorletzte Atelier zur Friedhofseite.

August Erich Weißer war also ein Holzbildhauer. Weitere Recherchen ergaben, daß das Historia Auktionshaus Berlin am 26. Januar 2024 ein Werk von Weißer ankündigte: Monogrammist AM, Bildhauer, Mitte 20. Jh., weiblicher Torso, braun gebeizte, vollplastisch geschnitzte Holzplastik auf würfelförmigem Stand, darin monogr., unterseitig Zuschreibung an August Weisser (1903 in Naumburg geb.), H. 46 cm.

Über August Erich Weißer könnte mehr bekannt sein, wenn sich die Akademie der Künste Berlin dazu entschließen würde, nicht nur zu sammeln und darauf zu hoffen, daß sich irgendwann mal jemand für Weißer (oder viele andere) interessiert, sondern über Scanns Neugierde weckt. So bleibt es bei der schlichten Archiv-Mitteilung Schriftgut zwischen Weißer und dem Verein Berliner Künstler zu Mitgliederangelegenheiten aus den Jahren 1951 bis 1973. 8 Blatt handschriftlich und maschinell. Mitglied 1952 - [1970].

August Erich Weißer, katholisch, wohnhaft in Berlin-Friedenau, Offenbacher Straße 4, verstarb am 13. Januar 1974 im Universitätsklinikum Westend Berlin-Charlottenburg.

Offenbacher Straße Nr. 5

Es war Alfred Bürkner, der bereits 1996 in seinem Standardwerk Friedenau darauf aufmerksam machte, daß dieses Haus immer wieder Maler und Bildhauer angezogen hat. Hier lebten und arbeiteten von 1913 bis 2022 gut zwei Dutzend Künstler. Erstaunlich ist, daß in der reichlich erschienenen Friedenau-Literatur nichts über dieses Künstlerhaus geschrieben wurde. Die älteste uns zur Verfügung stehende Ansicht des Hauses Offenbacher Straße Nr.5 stammt aus den 1950er Jahren.

Zugegeben, die Recherchen über die Baumeister Benno Fedtke und Hugo Herfort sind mühsam. Immerhin haben sie in Friedenau respektable Mietwohnhäuser geschaffen, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben. Benno Fedtke taucht in den Adreßbüchern 1897 in Kreuzberg unter Belle-Alliance-Straße 62 auf. Hugo Herfort zieht 1902 nach Friedenau Bismarckstraße Nr. 23. Dort wurden von Ehefrau Olga Laura geb. Höhne am 21. Mai 1902 Eleonora Eva Waltraut (1902-1972) und am 15. August 1903 Viktor Otto Günther (1903-1936) geboren.

Den Urkunden ist zu entnehmen, daß Hugo Fritz Moritz Herfort 1873 in Freiburg (Schlesien) geboren wurde und 1899 in Görlitz geheiratet hatte. Da er sich in Berlin offiziell Architekt nannte, dürfte er in Görlitz die Königliche Baugewerkschule absolviert haben.

Das Grundstück für ihren ersten Bau konnten sie vermutlich von der Terraingesellschaft Berlin-Südwesten günschtig erwerben. Am 20. Juni 1909 erteilte die Friedenauer Gemeindevertretung den Bauherren B. Fedtke und H. Herfort die Bauerlaubnis für einen Neubau an der noch nicht regulierten Straße 12. Eine gewagte Formulierung, zumal dem Bauamt bekannt war, daß auf dem Nachbargrundstück die Bauten des Bildhauerhofs von Valentino Casal 6,40 Meter in die Bachestraße hineinreichten und die Zufahrt bis in die 1920er Jahre teilweise blockiert war. Dennoch gelang es Fedtke & Herfort, das Haus zu errichten. 1911 war das Wohnhaus Nr. 8 vermietet.

Am 22. Februar 1910 teilte die Gemeinde Friedenau mit, daß die Neunummerierung der Offenbacher Straße erfolgt ist und die einzelnen Grundstücke folgende Nummern erhalten: Nr. 1 Schneidereit, Bruno, Architekt, Friedenau; Nr. 2 Sternstein, Mila geb. Pleesch, verehel. Lehrer, Nr. 3-5 Terraingesellschaft Berlin-Südwesten, Berlin; Nr. 25-30 Terraingesellschaft Berlin-Südwesten, Berlin; Nr. 31 Beuttel, Erich, Kaufmann, Friedenau.

Unmittelbar danach müssen Fedtke & Herfort von der Terraingesellschaft Berlin-Südwesten die Grundstücke Offenbacher Straße Nr 3., Nr. 4 & Nr. 5 erworben haben. Bekannt wurden bereits 1911 die Pläne von Gemeindebaurat Altmann, auf dem Grundstück Offenbacher Straße Nr. 5A eine Gemeindeschule mit zwei drei- und fündgeschossigen Bauten zu errichten. Am 24. Juni 1911 stellte der Gemeindebaurat den Rohbau-Abnahmeschein nach den speziellen Bedingungen des Konzenses und den allgemeinen Bedinungen der Baupolizei-Ordnung vpm 28. Mai 1907 für den Bau eines Wohnhauses in der Offenbacher Straße Nr. 5 aus.

Fedtke & Herfort hatten schwierige Grundstücke erworben: Nach Norden im Abstand von fünf Metern die Friedhofsmauer, hinter der noch vor den Wandgräbern der Abteilung 12 ein Wirtschaftshof mit Einfahrt über das Grundstück Nr.5A eingerichtet wurde. Nebenan nach Westen der fümfgeschossige Schulbau mit hohen Dachbauten. Das alles rückt Nr. 5 doch ziemlich auf die Pelle. Mit Nachträgen vom 26. Juli 1911 und 4. August 1911 wurde den Herren B. Fedtke und H. Herfort die polizeiliche Erlaubnis zur Benutzung eines Wohnhauses mit einem Seitenflügel in der Offenbacher Straße Nr. 5 erteilt. Im Souterrain bot sich nach Norden hin die Vermietung als Ateliers an.

Den Adreßbüchern ist zu entnehmen, daß die drei Mietwohnhäuser bis 1913 vollständig bezogen waren. Fedtke & Herfort waren zugleich Architekten, Bauherren, Eigentümer und Vermieter. Die Häuser blieben bis in die Weimarer Republik im Besitz von Benno Fedtke und Hugo Herfort. 1923 ging Haus Nr. 4 an Franz Todtenhöfer aus Königsberg, der dort die Niederlassung der Franz Todtenhöfer Haus Berlin GmbH mit Geschäftsführer Rudolf Mertens eröffnete. Eigentümer von Nr. 3 werden 1925 G. Romanesco und P. Sitescu (beide Ausland). 1943 werden für Nr. 3 J. Frumkin (Ausland) und für Nr. 4 Gold-Guntram aufgeführt. Benno Fedtke taucht nach dem Verkauf in Berlin nicht mehr auf. Nr. 5 bleibt im Besitz von Architekt Hugo Herfort.

Weitere Recherchen ergaben, daß Tochter Eleonora Eva Waltraut Herfort am 2. Oktober 1928 auf dem Standesamt Wilmersdorf den Kaufmann Alexander Wolfgang Ulrich Meyer heiratete. Die Ehe wurde ein Jahr später geschieden. Sohn Viktor Otto Günther Herfort wurde Elektroingenieur und heiratete am 28. Juli 1930 auf dem Standesamt Wilmersdorf Dörte Elsa Gertrud Riedel aus Alt-Glienicke Hugo Herfort verstarb am 17. Oktober 1948, seine Ehefrau Olga am 14. Januar 1957. Laut Katasterverwaltung, Liegenschaftsbuch Nr. 1536, Grundbuch Band 35, ist am 22. Juni 1961 als Eigentümer Meyer, Waltraud geb. Herfort eingetragen. Nach dem Tod von Waltraud Meyer erbte ihr Ziehsohn Gehard d’Heureuse das Haus, das er 1994 aus finanziellen Gründen an eine BGR verkaufte. Diese wandelte es gleich in eine Eigentümergemeinschaft um und verkaufte die Eintelwohnungen zum großen Teil an die bisherigen Mieter. Nachdem die letzten verbliebenen Bildhauer verstorben waren, Gerson Fehrenbach (2004) und Günter Ohlwein (2022), werden die Räume nicht mehr als Ateliers genutzt.

Die Ateliers in der Offenbacher Straße Nr. 5

Hinter diesen Fenstern arbeiteten zwischen 1912 und 2022 ein Dutzend Bildhauer. Im Nachfolgenden stellen wir einige von ihnen vor, bekannte und unbekannte, und mit Gerson Fehrenbach und Günter Ohlwein zwei Künstler, nach deren Tod die Bildhauerei in der Offenbacher Straße ein Ende nahm.

Nachdem uns die Hausverwaltung Böttcher bisher unveröffentlichtes Material aus dem geretteten privaten Nachlass von Karl Möbius zur Verfügung stellte, und wir erfahren hatten, daß Möbius über 50 Jahre in diesem Atelier gearbeitet hat, haben wir uns entschlossen, diesen Bildhauer ausführlich zu würdigen

Wolfgang Schwartzkopff (1886-1943)

Am 8.. März 1911 wurde zwischen den Architekten Fedtke und Herfort als Vermieter und dem Bildhauer Wolfgang Schwartzkopff als Mieter ein Mietvertrag unterzeichnet. Vermietet wurden 2 Zimmer, 1 Bad, 1 Klosett, 1 Kellerverschlag, 1 Bildhauer-Atelier als Wohnung und Geschäftslokal zum Betriebe der Bildhauerei vom 1. Oktober 1911 bis 1. Oktober 1916, also auf fünf Jahre für eine jähliche Miete von 1200 Mark einschließlich 8 % jährliche Nebenabgabe für Treppenbeleuchtung, Wasser usw.

Wolfgang Schwartzkopff war ein Schüler des Bildhauers Adolf Brütt (1855-1939), der im Auftrag von Kaiser Wilhelm II. für die Siegesallee im Tiergarten die Gruppen Markgraf Otto von Wittelsbach (1899) und König Friedrich Wilhelm II. (1900) schuf. Als Mitglied der Preußischen Akademie der Künste hatte Brütt vermutlich dafür gesorgt, daß Schwartzkopff auf der Großen Berliner Kunstausstellung von April bis Oktober 1911 ein in der Offenbacher Straße Nr. 5 entstandenes Gipsmodell ausstellen durfte. Mehr war nicht drin. Nach fünf Jahren gibt Schwartzkopff das Atelier auf. Bekannt ist, daß er danach für die Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst und für die Porzellanfabrik Rosenthal arbeitete. In Rosenthal Kunst- und Zierporzellan 1897-1945 von Emmy Niecol wird erwähnt: Modell-Nr. 425 Carmen. Farbig bemalt, gold staffiert. Höhe 41,5 cm. Pressmarken, grüne Bodenmarke, Künstler-Signet.

Ein weiteres Dokument stammt vom 10. September 1943. Dort heißt es: Der Bildhauer Wolfgang Adolf Emanuel Georg Schwartzkopff, evangelisch, ist am 5. September 1943 um 16 Uhr 15 Minuten in Berlin-Schmargendorf, Caspar-Theyß-Straße 27/28 (Martin-Luther-Krankenhaus) verstorben. Der Verstorbene war geboren am 19. September 1886 in Frankfurt am Main. Vater: Georg August Luis Schwartzkopff, zuletzt wohnhaft in Kassel. Mutter: Henriette Luise Wilhelmina Klara Schwartzkopff geborene Petente, wohnhaft in Kassel. Der Verstorbene war geschieden. Eingetragen auf schriftliche Anzeige des Polizeipräsidenten in Berlin. Todesursache: Freitod (Kopfschuß durch Erschießen).

Max Ziegler (1879-1947)

Von Max Ferdinand Ziegler ist dokumentiert, daß er am 28. April 1879 in Hamburg als Sohn des Bildhauers Friedrich Ludwig Ferdinand Ziegler und dessen Ehefrau Auguste Berta Wilhelmine Paetz geboren wurde. Ab 1907 wohnt der Bildhauer Max Ziegler, Friedenau, Eschenstraße Nr. 7. Am 5. November 1911 unterzeichnete er einen Mietvertrag für die Zeit vom 1. April 1912 bis 1. April 1914, also auf zwei Jahre, mit den Vermietern Fedtke und Herfort über eine 4-Zimmer-Wohnung in der Offenbacher Straße Nr. 5, III. Etage links, mit Korridor, Küche, Bad, Klosett, Kammer, Hängeboden sowie Keller-und Bodenverschlag.

Ziegler brauchte kein Atelier im Souterrain. Er war Medailleur, ein Münzgraveur, ein Stempelschneider, der für diverse Auftraggeber Entwürfe für Münzen, Medaillen und Plaketten fertigte und diese in Münzprägeanstalten als Guss umsetzen ließ. Mit dem von Kaiser Wilhelm II. im Juni 1909 erlassenen Münzgesetz des Deutschen Reichs war er im Geschäft. Kaum hatte Kaiser Wilhelm II. seine Rede zum Kriegsbeginn und Kriegseintritt am 4. August 1914 gehalten, fertigte Max Ziegler gemeinsam mit dem Stempelschneider Arthur L. Galambos eine Erinnerungsmedaille, die von der 1887 von Robert Ball gegründeten Münzhandlung und 1913 von Johanna und Hugo Grünthal als Robert Ball Nachfolger Grünthal weitergeführten Prägeanstalt in Metall umgewandelt wurde.

Die Vorderseite mit der Beschriftung ICH KENNE KEINE PARTEIEN MEHR ICH KENNE NUR DEUTSCHE, gestaltet von Arthur L. Galambos, präsentiert eine nach rechts gewandte Büste des Kaisers mit Adlerhelm und der Rüstung des Regiments der Gardes du Corps. Die Rückseite von Max Ziegler zeigt die stehende römische Kriegsgöttin Bellona mit Helm, Speer und Schild.

Ziegler machte weiter mit Generalleutnant Erich Ludendorff, Fregattenkapitän von Müller zum Untergang der SMS Emden mit der Beschriftung Eine neue stärkere Emden wird entstehen, Generaloberst August von Mackensen, Durchbruch der russischen Front in den Karpaten und der Rückeroberung von Przemysl, Generalleutnant Ludendorfff Feldzug gegen Frankreich, Russland, England. Es ging bekanntlich anders aus. Max Ziegler gab die Wohnung in Friedenau auf. Die folgenden Jahre sind von Umzügen gepägt: Berlin W 15 Pfalzburger Straße 85, Gartenhaus (1925), Berlin-Mitte An der Fischerbrücke 19 (1935), Berlin SW 68, Lindenstraße 112 (1943). Max Ziegler soll 1947 verstorben sein. Eine Todesurkunde ist nicht auffindbar. Geblieben sind seine Medaillen auf der französichen Webseite numista.

Hans Haffenrichter, Büste Adolf Hitler, 1938. Bildgießerei Hermann Noack. Titelblatt Zeitschrift Die Kunstkammer, April 1938

Hans Haffenrichter, Büste Adolf Hitler, 1938. Bildgießerei Hermann Noack. Titelblatt Zeitschrift Die Kunstkammer, April 1938

Hans Haffenrichter (1897-1981)

Hans Haffenrichter gehörte von 1933 bis 1945 zu den guten Kunden der Bildgießerei Hermann Noack. Sein Name steht auch in der Künstlerliste – allerdings ohne jegliche Erklärung. Das ist schwach. Bei Noacks wird über die Nazizeit nicht so viel gesprochen. Dabei ließ sich die Firma in der Fehlerstraße Nr. 8 in der Zeitschrift Die Kunstkammer im April 1936 auf dem Titelbild mit Haffenrichters Bronzebüste von Adolf Hitler feiern. 1937 folgte der eigene Werbeprospekt Hoheitszeichen von Prof. Haffenrichter/Aluminiumguß.

Selbst München bekennt, dass das Haus der Deutschen Kunst der Demonstration nationalsozialistischer Kunstpolitik diente und zu deren maßgebenden Institution wurde. Nach Recherchen von Herbert Henck soll Haffenrichter während des Dritten Reiches allein 87 Bronzearbeiten bei der Berliner Gießerei Noack in Auftrag gegeben haben. Die auf ihren unbescholtenen Namen bedachte Firma befördert allerdings mit ihrer Geschichtsklitterung Webseiten wie www.sammlung-pabst.org, die allein das Augenmerk auf vergessene Künstler wie den Bauhaus-Schüler Hans Haffenrichter richtet, oder problematische Ausführungen auf www.haffenrichter.de.

1936 übernahm Haffenrichter das ehemalige Atelier des Bildhauers Johannes Goetz in der Wilhelmstraße Nr. 6 (Görresstraße). Als das Gebäude in den 1930er Jahren durch einen Neubau ersetzt wurde, mietete er 1937 das Atelier in der Offenbacher Straße Nr. 5. Zur Bildgießerei von Noack in die Fehlerstraße Nr. 8 soll er den Weg über den Friedhof genommen haben. Zu den Großen Deutschen Kunstausstellungen in München schickte er Werke, die nur zu einem geringen Teil offene nationalsozialistische Propaganda zeigten: 1939 die Bronzen Schneeleopard, Persischer Leopard, Sibirischer Tiger (1939), Johann Sebastian Bach, Brauner Bär I, Brauner Bär II (1941).

Bereits 1943/44 stellte Haffenrichter die Weichen für die Zeit danach und arbeitete als wissenschaftlicher Zeichner am Kaiser-Wilhelm-Institut. Nach Kriegsende war er dann Kunsterzieher am Information-and-Education-Center der US-Armee in Heidelberg und später Kunstlehrer an der Werkkunstschule in Wiesbaden. Es folgten Aufträge der Industrie für Glasfenster und Glasmosaiken. 1961 zog er sich nach Hittenkirchen an den Chiemsee zurück, wo er 1981 verstarb.

Zwei Jahrzehnte danach testet der Kunsthandel Haffenrichters Marktwert. Ketterer Kunst München offerierte auf den Auktionen vier seiner Arbeiten: Figurine Ritter (1923) und Knospenrythmus (1931) sowie Leuchtend Rot mit zartgrüner Struktur (1968) und Zeichen auf leuchtend Blau (1964), www.kettererkunst.de. Obwohl das Auktionshaus in der Objektbeschreibung dazu Bauhaus, Klee, Kandinsky, Muche und Feininger heranzieht, hatten die erzielten Ergebnisse nicht so viel eingebracht wie erwartet.

***

Gerhard Marcks (1889-1981)

Man hat mich als Expressionisten gelten lassen, als Entarteten gebrandmarkt, als Klassizisten beiseite gelegt und als Realisten wieder hergeholt. Kürzer und prägnanter hätte Gerhard Marcks seine Autobiographie nicht formulieren können. Geistige Freiheit und künstlerische Autonomie – das machen ihn als Künstler und Mensch so sympathisch.

Als er mit dem Versuch, sich die bildhauerischen Techniken autodidaktisch anzueignen, an Grenzen geriet, suchte er die Ateliergemeinschaft mit dem älteren Bildhauer Richard Scheibe. Nach sechs Jahren war es mit Anatomie- und Aktsudien genug, Gerhard Marcks legte sich in der Offenbacher Straße Nr. 5 ein eigenes Atelier für seine Stehenden, Liegenden oder Sitzenden zu.

1919 wird Gerhard Marcks als Lehrer an das (frühe) Weimarer Bauhaus gerufen. Er übernahm die Keramik-Werkstatt im Marstall der Dornburger Schlösser: Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück. Als Gropius aber die Direktive Kunst und Technik mit der Industrie als bestimmende Kraft proklamierte und die Dornburger Werkstatt als Töppchendreherei verspottet wurde, ging Marcks auf Distanz. Mit dem Berufsbeamtengesetz wurde er 1933 entlassen. 1937 wurden aus dem Museum Folkwang Essen seine Skulpturen entfernt.

Mit Einschreiben vom 17. Dezember 1937 teilte ihm der Landesleiter Berlin der Reichskammer der bildenden Künste mit: Laut Angabe der Buch- und Kunsthandlung Karl Buchholz, Berlin W 8, Leipziger Straße 119/120, sind Sie Besitzer nachstehend genannter Werke, die bei einer Sichtung der Ausstellung und des Lagers der Firma Buchholz durch den Herrn Reichsbeauftragten für künstlerische Formgebung beanstandet wurden: Das grosse Tuch (Bronze), Demeter (Bronze), Kleine Sitzende (Bronze), Kleiner Reiter (Bronze), Johannes (Bronze), Ringer (Bronze), Jolo (Bronze), Tanzende Schwestern (Bronze), Katharina (Bronze), Angela (Bronze), Kleine Barbara (Bronze), Große Barbara (Zement), Kinderkopf (Zement), Großer Jüngling (Gips), Selena (Stein), 11 Zeichnungen, Saalemärchen (Holzschnitt), 1 Mappe unverkäufliche Zeichnungen. Auf Ersuchen des Herrn Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste teile ich Ihnen mit, dass diese Werke nicht mehr ausgestellt werden dürfen. Gezeichnet: Heinz Lederer, Landesleiter Berlin.

Nach der NS-Zeit tat sich Deutschland mit dem politisch unbelasteten Gerhard Marcks schwer. Er entschloß sich schließlich für die Kunsthochschule in Hamburg. 1949 erhielt der Altmeister der figürlichen Plastik die Goetheplakette der Stadt Frankfurt am Main. 1955 wurde er Mitglied der Berliner Akademie der Künste. Erst zu seinem 90. Geburtstag fand es die Bundesrepublik Deutschland 1979 angemessen, ihm das Große Verdienstkreuz zu verleihen. Zwei Jahre später ist er 1981 verstorben. Am prominentesten sind wohl seine Bremer Stadtmusikanten vor dem Rathaus der Hansestadt. Für Bremen entstand 1966/67 auch die Skulptur Der Rufer. Zwei Jahrzehnete später kam eine private Stiftung auf die Idee, 1989 einen Nachguss des Rufers auf den Mittelstreifen der Straße des 17. Juni zu stellen – mit Blick auf die Mauer vor dem Brandenburger Tor.

***

Gerson Fehrenbach (1932-2004)

Skulpturen gehören auf dem kommunalen Quartiersfriedhof Stubenrauchstraße in die Kategorie Rarität. Auch deshalb macht die Skulptur in der Abteilung 13 Grabnummer 372 neugierig. Wie so oft denkt man an Robert Musil, der einst mit dem Vorschlag aufwartete, der Kunst im öffentlichen Raum bewährte Aufschriften zu verpassen, weil Bildhauer, wie es scheint, leider nicht unser Zeitalter des Lärms und der Bewegung verstehen. Nachdem man die namenlose Skulptur genauer betrachtet und auf dem Sockel die Inschrift Gerson Fehrenbach, Bildhauer, 18.2.1932 – 20.11.2004 gelesen hat, erinnert man sich vage an die nicht unähnliche bronzene Hofgartensäule in Riehmers Hofgarten (1986) und auch an seine Arbeiten im Skulpturenpark des Max-Delbrück-Centrums in Buch. Die Entwürfe dafür entstanden gleich gegenüber im Atelier von Gerson Fehrenbach in der Offenbacher Straße Nr. 5.

Der gelernte Holzbildhauer Gerson Fehrenbach zog mit 22 Jahren aus dem badischen Villingen 1954 nach Berlin und studierte an der Hochschule der Künste. Alsbald gehörte er zu den produktivsten Bildhauern von Berlin (West). Da Bonn bemüht war, das Leben in der geteilten Stadt angenehmer zu machen, initiierte der Senat das Programm Kunst im Stadtraum. Fehrenbach hat während der Mauerjahre Berlin (West) regelrecht möbliert.

Gerson Fehrenbach schuf Denkmale für das Natur- und Grünflächenamt, für den Hof der Wasserschutzpolizei, für den Innenhof des Arbeitsamtes, für die DRK-Wohnanlage, für den Aussichtsberg Britz Garten, für den Rathausvorplatz und den Parkfriedhof in Tempelhof – mal in Bronze, mal in Stein, mal in Beton. Es könnte sein, daß damals nach dem Verhältnis zwischen Kunstwerk und Raum nicht viel gefragt wurde. Nun sind die Werke einmal da und für Interessierte auf der Webseite www.bildhauerei-in-berlin.de einigermaßen dokumentiert.

Günter Ohlwein (1930-2022)

Günter Ohlwein studierte von 1950 bis 1956 an der Hochschule der Künste (HdK) Berlin Malerei. Nach dem Abschluß wandte er sich der Bildhauerei zu. 1962 wurde er Lehrbeauftragter für Plastik. Noch vor Vereinigung der Hochschule für Bildende Künste und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst zur Universität der Künste Berlin erfolgte 1971 die Berufung zum Professor im Fachbereich Bildende Kunst.

1968 schuf er im Rahmen der Aktion Kunst am Bau für den öffentlichen Raum in der Gropiusstadt das mehrteilige Werk Getrennt-Zusammen I, II und III. 1982 folgte für den Marktplatz in Spandau Wassersäule und Brunnenrückrat. Beide Objekte sind auf der Informationsplattform Bildhauerei in Berlin dokumentiert, zugeordnet der Kategorie Baugebundene Kunst der Nachkrieg-West-Epoche 1945-1989.

Drei Werke, zwei 3,50 Meter hohe befinden sich vor der Helmholtz-Schule, ein vierteiliges liegendes Objekt in der Eingangshalle Verwendete Materialien Beton, Muschelkalk zermahlen und Zement. Technik gegossen. Beschrieben wurde auch der Zustand: Vollständig erhalten, verschmutzt, rissig, beschmiert, mit biogenem Bewuchs. Das war 2012. Wenn Bildhauerei in Berlin Interesse an dieser weitgehend vernachlässigten West-Berliner Kunst wecken möchte, sollte die Webseite vor allem eine Aktualisierung erfahren. Mit in die Jahre gekommenen Zitaten von 1990, Skulpturenensemble abstrakter, wie zerklüfteter Felsformationen gestaltet, die Assoziationen an menschliche Körper wecken, kannste keen Blumentopp jewinnen. Von Interesse wäre, etwas über die Objektgeschichte zu erfahren, vom Gipsmodell im Atelier in der Offenbacher Straße über die Vergrößerungswerkstatt bis hin zur Aufstellung in der Wutzkyallee 68 bis 78.

Mit Ohlweins zweiter Arbeit Wassersäule und Brunnenrückrat auf dem Spandauer Marktplatz, wo derzeit über eine Neugestaltung des Platzes gestritten wird, gibt Bildhauerei in Berlin detailliertere Informationen: Der vor Ort erhaltene horizonal gelagerte Brunnen besteht aus einer 32 Meter langen und 2 Meter breiten, grauen Granitfigur (Rückgrat-Brunnen). Der Wasserlauf ist aus 16 leicht punktierten Blöcken zusammengesetzt. Die Oberfläche ist wellenförmig gestaltet. In der Mitte verläuft eine asymmetrisch geformte Wasserrinne, die am westlichen Ende durch einen eisernen Brunnenstock mit Wasseraustritt gespeist wird. Der historische Straßenbrunnen des ausgehenden 19. Jahrhunderts zitierende Brunnenstock ist 1,30 Meter hoch. Der direkte Wasseraustritt ist aus Gelbgussmaterial gefertigt. Das Wasser verschwindet am entgegengesetzten Ende in einem in den letzten Block hinein vertieften Abflussloch. Die beiden sechs Meter hohen und im Durchmesser jeweils ein Meter messenden bronzenen Brunnensäulen des zweiten Brunnenteils wurden nach Ohlweins Modellen in der Berliner Gießerei Hermann Noack gegossen – und 2006 wegen mangelnder Standfestigkeit abgebaut und eingelagert.

Wo bitte? Im Proviantmagazin der Zitadelle Spandau? Die Texte von 2012 und 2014 sollten überarbeitet und auch korrigiert werden. Günter Ohlwein wurde nicht in Passau, sondern in Kassel als Günter ohne „h“ geboren.

***

Karl Möbius (1876-1953)

Karl Möbius ist ein vergessener Bildhauer. Allenfalls tauchen seine Kleinplastiken noch im Berliner Auktionshaus Leo Spik auf. Seine großen Denkmale sind im öffentlichen Raum weitgehend verschwunden. Ein Grund dafür mag sein, daß er als Kolonialbildhauer abgetan wurde. Bisher unbekannte Fotografien aus dem Nachlass zeigen eine weitere Seite.

Karl Richard Max Möbius war der Sohn des Fleischermeisters Karl Richard Möbius und seiner Frau Auguste Bertha geborene Steinbach. Das Ehepaar hatte vier Söhne und eine Tochter. Allen gemeinsam ist, daß sie ihre Geburtsstadt Borna bei Leipzig frühzeitig verlassen haben.

Der Älteste Karl Robert Möbius (1873-1957) zog nach Hamburg und wurde Gerichtsdiener. Danach kam Karl Richard Max Möbius (1876-1953) zur Welt. Er wurde Holzbildhauer, absolvierte die Kunstgewerbeschule Dresden, studierte an der Königlichen Hochschule für die bildenden Künste in Berlin und wurde Bildhauer. Der dritte Sohn Max Georg Möbius (1880-1915) erlernte mutmaßlich den Beruf des Stuckateurs und lebte in Bremen, Bremerhaven, Hessen und Westfalen. Mit Richard Theodor (1883-1969) wurde der vierte Sohn geboren. Er wurde Obergerichtsvollzieher, heiratete 1912 Helene Charlotte Ida Schmidt aus Schmargendorf und wohnte in der Friedenauer Wilhelmstraße 14. Die einzige Tochter Anna Margarete Möbius (1886-1963) zog auch nach Berlin. Die Arbeiterin heiratete 1917 in Wilmersdorf den Arbeiter Richard Gustav Boldt. Die Ehe wurde 1934 geschieden. Geheiratet hat sie nicht wieder. Sie wohnte weiterhin in Wilmersdorf in der Joachim-Friedrich-Straße 39/40. Über den Kontakt von Schwester Anna und Bruder Karl zwischen Wilmersdorf und Friedenau ist nichts bekannt.

Karl Möbius taucht im Berliner Adreßbuch als Bildhauer erstmals 1905 unter Charlottenburg, Grolmannstraße Nr. 9, Hinterhaus IV. Stock, auf. 1910 nennt er sich Bildhauer und Lehrer, und wohnt in Charlottenburg, Knesebeckstraße Nr. 88, Gartenhaus I. Stock. 1911 mietet er ein erstes Atelier in Berlin N31 Stralsunder Straße Nr. 29, Aufgang, IV. Stock. Auf der Mieterliste des Hauses Offenbacher Straße Nr. 5 ist er kurze Zeit später als Mieter eines Ateliers mit 2 Stuben, 1 Kammer, 1 Badestube mit Toilette nebst Vorplatz für eine jährliche Miete von 1000 Mark eingetragen. Am 14. Juli 1914 heiratet Möbius die Konzertsängerin Anna Margareta Elisabeth Emilie Reh, geb. am 25. April 1875 in der Grafschaft Luxemburg, wohnhaft in Berlin-Friedenau, Laubacherstraße Nr.10, Tochter des Geheimen Baurates a. D. Philipp Reh und dessen Ehefrau Anna geb. Steinmetz. Im Adreßbuch heißt es dann Möbius, Karl, akademischer Bildhauer, Friedenau, Laubacher Straße Nr. 21, die Wohnung des Ehepaares, und Möbius, Karl, Bildhauer, Friedenau, Offenbacher Straße Nr. 5, pt., Telefon Amt Pfalzburg 4135. In diesem Atelier hat er 50 Jahre gearbeitet. Das muss erst mal jemand nachmachen.

Das Krankenhaus Bethel in Schmargendorf teilte dem Standesamt mit, daß am 8. Juni 1947 Ehefrau Anna Möbius, wohnhaft Laubacher Straße Nr. 21, verstorben ist. Todesursache Leberkrebs, Bauchwassersucht, Herzschwäche. Karl Möbius hat die Wohnung danach aufgegeben. 1948 ist der Mieterliste von Offenbacher Straße Nr. 5 zu entnehmen, daß für das Atelier neben Karl Möbius handschriftlich der Name Parpart eingetragen ist. Eine erste Erklärung findet sich in der Urkunde Nr. 463 des Standesamtes Berlin-Schöneberg vom 28. Februar 1953: Der Bildhauer Karl Richard Max Möbius, evangelisch, wohnhaft Offenacher Straße Nr. 5, ist am 27. Februar 1953 in seiner Wohnung verstorben. Der Verstorbene war geboren am 20. Mai 1876 in Borna. Der Verstorbene war Witwer von Anna Margareta Elisabeth Emilie Möbius geborene Reh. Eingetragen auf mündliche Anzeige der Ella Parpart, Bildhauerin, wohnhaft in Berlin-Friedenau, Offenbacher Straße Nr. 5. Die Anzeigende wies sich durch Personalausweis aus und erklärte, von dem Sterbefall aus eigener Wissenschaft unterrichtet zu sein. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben Ella Parpart. Der Standesbeamte. Todesursache Arterienverkalkung, Apoplexie, Schlaganfall.

Weitere Details finden sich in der Urkunde Nr. 1040 vom 29. April 1982: Die Krankenpflegerin Irma Olga Ella Parpart, wohnhaft Berlin 31, Offenbacher Straße Nr. 5, ist am 22. April 1982 zwischen 09 Uhr 50 Minuten und 10 Uhr und 15 Minuten auf der Fahrt von Berlin-Schöneberg, Stubenrauchstraße 43.45 (Friedhof Urnenstelle 74), nach Berlin-Wilmersdorf, Paretzer Straße 11-12 verstorben. Die Verstorbene war geboren am 15. Mai 1897 in Berlin-Kreuzberg. Die Verstorbene war nicht verheiratet. Eingetragen auf schriftliche Anzeige des Pol. Präs. In Berlin.

1962 war in das Haus Offenbacher Straße Nr. 5 die Familie Böttcher eingezogen, die später die Hausverwaltung übernommen hatte. Da weder Möbius noch Parpart Nachkommen hatten, haben die Böttchers bei der Atelierauflösung einiges aus dem Möbius-Archiv an Fotografien vergangener Jahrzehnte gerettet. Im Rahmen einer Handschenkung zum Zwecke der Archivierung und Veröffentlichung auf der Webseite www.friedenau-aktuell.de ging dieses Material im Juli 2025 an das Archiv Hahn & Stich.

Das vom Archiv Hahn & Stich übernommene Konvolut von rund 40 Albumblättern braucht Erläuterungen. Die höchst akkurat gestalteten Blätter mit Fotografien von 1907 bis 1953 sind eine Inventarisierung. Auf den Rückseiten findet sich durchgängig eine einzige Handschrift. Ohne den Anspruch zu erheben, Handschriftenkenner zu sein, lässt sich allein aus der Unterschrift von Ella Parpart auf der Todesurkunde von Karl Möbius erkennen, daß diese Beschriftungen von Irma Olga Ella Parpart stammen. Manche Anmerkungen, beispielsweise zu den Sportfiguren Der Sieger lassen den Schluss zu, daß diese zum Verkauf angeboten werden sollten: Größe mit Sockel ca. 45 cm in Bronze, M. 1200 bzw. Größe mit Sockel ca. 65 cm in Bronze, M. 2000. Andere, wie Zum Studentenliederbrunnen gehörige Ornamente der Hermann Göring Kaserne Berlin-Reinickendorf, sind wie ein Katalog zum Auswählen gestaltet. Erhalten ist auch ein Gipsentwurf zum Ehrenmal für Otto Ludwig, gefall. f. d. NSDAP in Berlin mit der Inschrift Die Fahne ist mehr als der Tod. Häufig erscheint der Vermerk zerstört und einmal sogar weg genommen von den Russen.

Eine vorläufige Bilanz

Karl Möbius hatte allzeit den richtigen Riecher, im Kaiserreich, während der Weimarer Republik und ein bisschen auch unter den Nazis. Es beginnt auf der Großen Berliner Kunstausstellung vom 27. April bis 29. September 1907, wo er seine ersten Arbeiten präsentiert: Weiblicher Studienkof (Marmor) sowie Pferdestudie (Bronze) und Feind in Sicht (Bronze).

Als am 15. Mai 1907 die Deutsche Armee-, Marine- und Kolonialausstellung in Schöneberg Rubensstraße eröffnet wird, ist Möbius dabei: Der Südwestafrikakrieger zu Pferde auf Patrouille den Feind erspähend (Bronze) wird in der Haupthalle unter ausgestellte Objekte K 520, Karl Möbius, Charlottenburg, Hardenbergstraße Nr. 33, ausgestellt. Selbstverständlich vergißt er nicht, im Katalog darauf hinzuweisen, daß das Kunstwerk auch in der diesjährigen großen Berliner Kunstausstellung ausgestellt ist. Nachdem dieses mit einer Medaille ausgezeichnet wird, erfreut sie sich großer Popularität, was Möbius veranlasst, eine Bronzestatuette für den Kunsthandel zu produzieren. Darüberhnaus geben ihm die auf der Messe vertretenen Firmen vielfältige Anregungen für weitere Produkte wie Plaketten, Orden und Ornamente.

Nach dem Tod von Hans Dominik, einst Offizier der Schutztruppe Kamerun, formt Karl Möbius für dessen Grab auf dem Zwölf-Apostel-Friedhof in Berlin 1910 ein Relief. Im Auftrag deutscher Handelsgesellschaften entsteht ein Hans-Dominik-Denkmal für das Deutsche Schutzgebiet Kamerun. Am 11. Juli 1912 geht Möbius in Hamburg an Bord der Woermann-Linie. Am 6. September 1912 wird das Denkmal in Kribi eingeweiht. Sein zweites Hans-Dominik-Denkmal für Jaunde war 1913 in Kamerun angekommen. Dann kam der Weltkrieg. 1930 kam es zurück, wurde vor der Hamburger Universität aufgestellt und 1968 von Studenten vom Sockel gestürzt. Das Carl-Peters-Denkmal wird in Daressalam gar nicht erst ausgepackt. 1921 bringen es die Briten zurück. 1931 wird es auf Helgoland aufgebaut und im Zweiten Weltkrieg (bis auf den Kopf) eingeschmolzen. Das für seine Geburtsstadt Borna geschaffene Denkmal für die Gefallenen des königlich sächsischen Karabinier-Regiments wird am 10. Juli 1927 eingeweiht und 1945 zerstört. Kaum war auf dem Truppenübungsplatz Döberitzer Heide 1931 sein Denkmal zur Erinnerung an die 1919 durch den Vertrag von Versailles verlorenen Kolonien eingeweiht, wird Karl Möbius am 1. Mai 1932 Mitglied der NSDAP. Den Akten des Landesarchivs Berlin zufolge soll Karl Möbius 1938 gefragt worden sein, ob er jemals eine Büste des Führers geschaffen und welche Büsten von Persönlichkeiten des politischen Lebens er jemals geschaffen hat. Möbius gibt an, daß er zwar bisher Hindenburg, Ludendorff, Peters und Dominik portraitierte, Hitler aber bisher nicht – er arbeite daran.

Auf den Aufnahmen, die der Friedenauer Fotograf Kurt Rottmann (1903-1975) aus der Fregestraße Nr. 79 nach 1938 im Atelier Offenbacher Straße Nr. 5 geschaffen hat, ist davon nichts zu sehen. Stattdessen eine Vielzahl von Gipsmodellen, Pferd, Pferdeköpfe, Löwe, Masken, Entwürfe von Siegfried und Tronje für ein Wagner-Denkmal in Leipzig, Gärtnerfigur für das Freigelände der Funkausstellung, eine Wasserträgerin als Bauschmuck für einen Brunnen und Statuetten von Sportlern, Läufern und Bogenschützen.

Ausgewählte Fundstücke aus der Fotosammlung

Einen besonderen Platz nimmt die Skulptur Speerwerfer ein. Diese zeigte Karl Möbius 1912 als Gipsmodell auf der Großen Berliner Kunstausstellung. 1913 fertigte die Steglitzer Bildgießerei Willy Geisler davon eine monumentale Bronzeausführung. Die 2,2 m hohe Figur wurde im Juli 1921 im Volkspark Wilmersdorf aufgestellt. Das Interesse war so groß, daß Möbius kleine Bronzen für den Kunsthandel produzieren ließ. 1931 entstand für das Allianz-Stadion in Berlin-Mariendorf ein Zweitguss.

Als die Nazis 1944 auf die Idee kamen, zusätzliche Metalle für die Kriegsproduktion zu gewinnen, wurde auch der Speerwerfer eingeschmolzen. Nach 1945 bemühte sich Möbius um einen Neuguss, den die Gießerei Geisler nach dem Gipsmodell wieder herstellen konnte. 1954 konnte der Speerwerfer im Volkspark wieder aufgestellt werden. Möbius hat die zweite Enthüllung nicht mehr erlebt. Er ist am 20. Februar 1953 verstorben. Beim Vergleich der Aufnahmen von 1921 und 1954 fällt erst jetzt auf, daß der Sockel ursprünglich höher war, und die Sockelhöhe eben nicht, wie heute von der Bildhauerei in Berlin angegeben, 1,3 m betragen hatte.

Von der Enthüllung des zweiten Speerwerfers 1954 existieren drei Privatfotos, darunter eine Dame im dunklen Mantel und Hut, nach der Zeremonie im Begriff, einen Blumenstrauß auf dem Sockel niederzulegen. Vermutlich handelt es sich um Olga Ella Parpart, die sich beim Bezirksamt auch um die Wiederaufstellung bemüht haben soll.

1990 bemühte sich die Kunsthistorikerin Stefanie Endlich in Skulpturen und Denkmäler in Berlin (Stapp Verlag Berlin) um eine zeitgemäße Beschreibung: Leicht überlebensgroße Bronzefigur eines nackten, athletischen, Zielenden Speerwerfers auf Muschelkalk-Sockel. Die Figur verkörpert – als personifizierte Kampfesbereitschaft – ein heroisch überhöhtes Menschenbild, das bereits die Ideologie der NS-Kunst vorwegnimmt. Das kann man so sehen. Nicht zu übersehen ist allerdings, daß der Kunsthandel noch immer von Karl Möbius profitiert. Das Auktionshaus Neumeister in München erzielte 2013 für die Statuette Speerwerfer bei einem Schätzpreis von 2.000 Euro ein Ergebnis von 6.985 Euro.

Offenbacher Straße Nr. 5a

III. Gemeindeschule Friedenau

Die Doppelschule auf dem Grundstück Offenbacher Straße 5A an der Ecke Laubacher Straße wurde 1913/14 als III. Gemeindeschule Friedenau für Knaben und Mädchen nach Plänen von Gemeindebaurat Hans Altmann erbaut.

Die Anlage aus rotem Sichtziegelmauerwerk und reichlichem Terrakotta-Bauschmuck besteht aus zwei dreigeschossigen, winkelförmig zueinander angeordneten Baukörpern, die durch ein Brückenbauwerk miteinander verbunden sind. Der Südflügel an der Offenbacher Straße ist im Grundriss zweibündig; nach Süden orientiert sind die Klassenräume sowie die beiden Treppenhäuser an den Giebeln im Westen und im Osten, nach Norden die beiden Turnhallen sowie die Aula, die alle übereinander angeordnet sind. Eine Segmentbogentonne überwölbt die mit einer Bühne und einer Empore ausgestattete Aula. Diese ist weitgehend original erhalten, die Tonnendecke und die Emporenbrüstung sind reich dekoriert. Im ersten Obergeschoss schwingt sich das Brückenbauwerk auf einem Rundbogen vom Süd- zum Nordflügel und verbindet im ersten und zweiten Obergeschoss - sowie im dritten Obergeschoss als Terrasse - die beiden Flügel. Auch der Nordflügel ist im Grundriss zweibündig angelegt, die Klassenräume sind nach Westen zum Sportplatz und nach Osten zum Friedhof an der Stubenrauchstraße orientiert. Auch in diesem Flügel sind zwei Treppenhäuser an den Giebeln im Norden und im Süden angeordnet.

Im Nordflügel befindet sich im dritten Obergeschoss eine weitere, kleine Aula. Die beiden dreigeschossigen Bauten auf hohem Souterrain mit steilen Walmdächern sind als Pfeilerbauten ausgeführt. Je drei Fensterachsen belichten einen Klassenraum, je drei Achsen sind zu einem Risalit oder zu einer Rücklage zusammengefasst. Die Hauptfassaden des Nordflügels werden durch drei um ein Geschoss überhöhte Risalite gegliedert, die mit steilen Giebeln bekrönt sind, und die Schmalseiten durch einen überhöhten Risalit und Giebel betont.

Die Hauptfassaden des Südflügels werden ebenfalls durch Eckrisalite gegliedert. Die Nordfassade wird durch sechs Giebel, hinter denen die Aula liegt, rhythmisiert, die Südfassade jedoch nur durch zwei Giebel bekrönt und durch zwei Erker belebt. Im Erdgeschoss befinden sich neben den Treppen zwei rundbogige Eingangsportale mit Kindergruppen aus Terrakotta an den Portalgewänden sowie mit Kinderköpfen aus Terrakotta an den Archivolten. Die Terrakotten stammen von dem Bildhauer Bernhard Butzke. An der Ostseite des Südflügels ist eine halbrunde Terrakotta-Platte mit der Inschrift "Erbaut im Jahre 1913" eingelassen.

Das Charakteristische ist die Klinkerbauweise mit glasierter Keramik, wie sie in Berlin selten zu finden ist. Der angesehene Architekt und Baumeister hatte damals nur drei Bauten in dieser Weise verwirklicht. Eine Besonderheit ist der aus Keramik gefertigte Bogenpfeiler am Haupteingang. Zu dem gesamten Gebäudekomplex gehört auch die Urnenhalle des angrenzenden Friedhofes. Die an den Fassaden befindlichen Keramikarbeiten sind in Handarbeit von den Bildhauern Kuhl und Butzke angefertigt worden. Ein Gedenkstein befindet sich im Seiteneingang der Schule.

Das Turngerätehaus an der Ecke Laubacher Straße/Fehlerstraße ist ein eingeschossiger, winkelförmiger Bau nach Plänen von Altmann. An der Ecke erhebt sich auf einem hohen Souterrain ein eingeschossiger Rundbau auf ovalem Grundriss aus rotem Sichtziegelmauerwerk, zu dem eine leicht gebogene Freitreppe hinaufführt und der mit einem Mansarddach gedeckt ist. Zur Ecke hin ist dem Mansarddach ein gebogener Quergiebel mit zwei Fenstern vorgesetzt. In beiden Straßen schließen sich walmdachgedeckte Holzbau-Seitenflügel mit vertikaler Holzverschalung an, die sich ursprünglich als Veranden zum Sportplatz hin öffneten und heute verglast sind. Quelle: Erwin Ehrenberg: Hans Altmann, Berlin 1927

Unmittelbar nach der Fertigstellung begann der Erste Weltkrieg. Aus dem Haus wurde ein Reserve-Lazarett für Verwundete. Erst ab Ostern 1919 konnte es als Schule genutzt werden. Im Zweiten Weltkrieg kam die Wehrmacht, im Frühjahr 1945 die Rote Armee und ab Sommer das US-Office of Military Govenment for Germany. Im April 1947 konnte das Gebäude erstmals als Schule genutzt werden.

1956 wurden die Schöneberger Schulen mit Namen nach Landschaften jenseits des Eisernen Vorhangs bedacht. Die Doppelschule bekam gleich zwei Namen: Ruppin-Grundschule und Bobertal-Oberschule. Ruppin bezog sich auf die Mark Brandenburg und die Ruppiner Schweiz. Mit Bobertal wurde an den Fluss Bober im ehemaligen Schlesien erinnert. 2009 verschwand der Name. Beide Gebäudeteile firmieren nun unter Ruppin-Grundschule. Geblieben ist das Turngerätehaus, das von der TSC Friedenau als Vereinshaus und Casino genutzt wird: Der Sportplatz gehört der TSC und wird von Verein und Schule gemeinsam genutzt.

Die Grundstücke Offenbacher Straße Nr. 26 bis Nr. 31

Über die zu Friedenau gehörenden gegenüberliegenden Grundstücke Nr. 26 bis Nr. 31 konnten wir bisher kein relevantes Material ausfindig machen. Dem ersten von der Gemeinde Friedenau herausgegebenen Adreßbuch von 1914 ist zu entnehmen, daß die Miethäuser 1914 errichtet und vollständig bezogen waren. Genannt werden als Eigentümer Mechaniker O. Paproth (Nr. 25), Inspektor H. Isermann (Nr. 26), Elektrotechniker F. Trache (Nr. 27), H. Mittelstädt (Nr. 28), Architekt Paul Trache (Nr. 29), P. Lengowski (Nr. 30) und Direktor Waldemar Bruno (Nr.31). Über den Architekten Paul Trache ist bekannt, daß er 1911-12 auch das Mietwohnhaus Laubacher Straße Nr. 44 Ecke Südwestkorso Nr. 59 errichtet hatte.

Offenbacher Straße Nr. 6

Mit dem Bau des Mietshauses Offenbacher Straße Nr. 6 Ecke Laubacher Straße Nr. 35 betriit erstmals der Architekt Paul Jatzow (1875-1940) die Bühne. Ohne den Hausarchitekten der Terrain-Gesellschaft Südwesten von Georg Haberland ging garnichts. Er schuf den Bauwich ab, den Abstand zwischen den Wohnhäusern, so daß eine geschlossene Bebauung möglich wurde, und er bestimmte wohl wesentlich die Gestaltung der Fassaden. So kommt es, daß für das Haus Nr. 6 als Bauherr und für die Ausführung Architekt & Maurermeister Carl Horst und für den Entwurf Paul Jatzow aufgeführt wird.

Offenbacher Straße Nr. 7

Carl Horst taucht 1909 erstmals als Architekt & Maurermeister in Friedenau unter Stubenrauchstraße Nr. 16, Iv. Stock auf. 1911 ist er schon näher am Baugeschehen dran und firmiert unter Varziner Straße Nr. 10 Parterre. Ein fleißiger Mann, denn 1912-13 entstanden unter seiner Mitwirkung die Häuser Offenbacher Straße 6 Ecke Laubacher Straße 35, Offenbacher Straße 7, Offenbacher Straße 8 (Grundriss Bruno Schneidereit, Fassade Carl Horst, Offenbacher Straße 9 (Grundriss Arthur Weller, Fassade Carl Horst, Offenbacher Straße 23-24 Ecke Laubacher Straße 36 sowie Mietshaus Homburger Straße 2 Ecke Laubacher Straße 39.

Offenbacher Straße Nr. 8

Zum Zweiten: Bruno Schneidereit & Max Pechstein

Auf dem Wilmersdorfer Terrain der Offenbacher Straße waren 1911 die Grundstücke Nr. 6 bis Nr. 24 noch als unbebaut gekennzeichnet. Verzögert wurde alles noch durch die andauernden Planungen der Gemeinde Friedenau für den Bau der III. Gemeindeschule Offenbacher Ecke der Laubacher- und Offenbacher Straße.

So kam es, dass die Pechsteins mit dem am 27. Juni 1912 geborenen Sohn Frank erst im März 1913 in die kleine Wohnung mit Warmwasserversorgung in der obersten Etage der Offenbacher Straße Nr. 8 einziehen konnte. Dort ließ sich der Maler Ende 1913 von Waldemar Titzenthaler vor dem Gemälde Akt mit Schirm und Fächer (1912) ablichten. 1914 steht im Berliner Adressbuch Pechstein, Max, Kunstmaler, Wilmersdorf, Offenbacher Straße 8. Im Frühjahr 1917 bezog das Ehepaar Pechstein eine geräumigere Wohnung im Hochparterre.

Im Haus Offenbacher Straße Nr.8 hat Pechstein, wie die Kunsthistorikerin Aya Soika in ihrem Essay Ein Südsee-Insulaner in Berlin mitteilt, im Eingangsbereich die Kassettendecke und Pfeiler mit dekorativen Ornamenten verziert. Das Atelier im Dachgeschoss, das er seit dem Einzug zusätzlich nutzte, dekorierte er mit Wandmalereien. 1918 porträtierte er sich im Dachatelier an der Staffelei, im Hintergrund ist das Wandbild zu erkennen. Da diese als einzig erhaltene Wandmalerei des Künstlers in der kunsthistorischen Literatur bisher unerwähnt blieb, und die Arbeit auch in der gängigen Friedenau-Literatur nicht gewürdigt wird, versuchen wir über die Beschreibung von Aya Soika Licht in das Dunkel zu bringen:

In diese Zeit intensiver Südsee-Rezeption fällt auch eine Wandbemalung in Pechsteins Atelierwohnung in der Offenbacher Straße 8. Während er im Eingangsbereich des vom befreundeten Architekten Bruno Schneidereit erbauten Hauses die Kassettendecke und Pfeiler mit dekorativen Ornamenten verzierte, so lassen sich in der Bemalung seines Dachateliers keine Reminiszenzen an seine früheren Dekorationen für die Foyers und Treppenhäuser in Berliner Mietshäusern finden. Die mit einfachsten Mitteln ausgeführte Dekoration knüpfte eher an die improvisierten Wandbehänge in den ehemaligen Brücke-Ateliers an. Doch führte Pechstein seine Bemalung diesmal nicht auf Nesselstoff, sondern direkt auf der Wand aus. Auf einer Fläche von gerade einmal vier Quadratmetern gestaltete er zwei Friese, eingerahmt von jeweils einem breiten Schmuckband. Dabei verzichtete er nun vollkommen auf Anklänge an die Kompositionen von Matisse oder Gauguin, und orientierte sich stattdessen enger denn je am kantigen Balkenstil Palaus. Dem mikronesischen Vorbild folgend, stellte er die Figuren meist im Profil und mit der typischen Haarkrone dar, stehend oder auf dem Boden hockend. Die Wiedergabe der Klubhäuser und Palmen passte er ebenfalls den Darstellungen auf den Hausbalken an. Gegen Ende des Jahres 1917 entstand das Ölporträt seines Sohnes auf dem Sofa. Auch hier befindet sich ein Wandgemälde im Hintergrund, doch ist die Darstellung geschickt in die Komposition des Bildraumes mit einbezogen, indem die hockende Palauerin dem Sohn Frank eine Schale zu reichen scheint, im Vergleich zu der auf dem Foto dokumentierten Dekoration hat der Künstler die dargestellten Palau-Motive - hockende Frau und Eidechse - dem Stil des Porträts angepasst. Pechstein benutzte seine Atelierdekorationen häufig als Bildhintergrund für Porträts und Stillleben, eine Praxis, die auch bei den anderen Brücke-Mitgliedern beliebt war.

Wer heute auch immer in der Dachgeschosswohnung lebt, er wohnt in Räumen, die Max Pechstein gemalert hat. Das ist schon was.