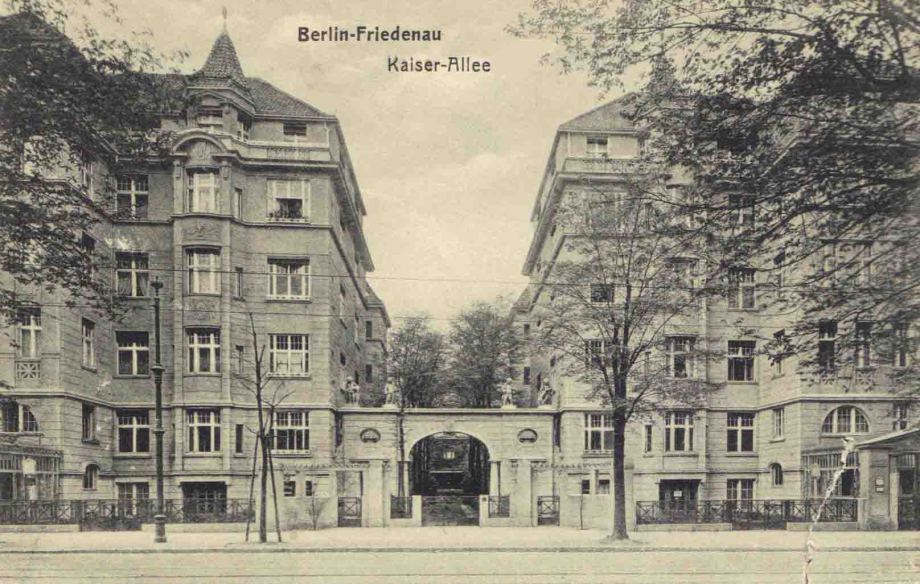

Ursprünglicher Name Kaiserstraße, ab 1888 Kaiserallee. Am 18. Juli 1950 erfolgte die Umbenennung in Bundesallee. Anlass war die Einweihung des Bundeshauses in der Bundesallee Nr. 216–218 durch Bundeskanzler Konrad Adenauer (1876-1967). Von 1950 bis 1990 war das Gebäude Dienststelle des Bevollmächtigten der Bundesregierung in Berlin. Die Häuser Nr. 1 bis Nr. 60 und Nr. 156 bis Nr. 222 gehören zum Ortsteil Wilmersdorf, die Häuser Nr. 61 bis Nr. 142 zum Ortsteil Friedenau.

Hauptquartier Heeresgruppe Süd, Lagebesprechung, Paulus rechts neben Hitler, 1942. Quelle Bundesarciv

Hauptquartier Heeresgruppe Süd, Lagebesprechung, Paulus rechts neben Hitler, 1942. Quelle Bundesarciv

Bundesallee Nr. 67

Friedrich Paulus (1890-1957)

Der Wahnsinn endete im Keller des Kaufhauses Univermag im Zentrum von Stalingrad. Dort hatte sich der Stab der 6. Armee rund um Generalfeldmarschall Friedrich Paulus (1890-1957) eingenistet. Am 31. Januar 1943 um 7.45 Uhr setzte er seinen letzten Funkspruch an das Oberkommando der Wehrmacht ab: Russe vor der Tür, wir bereiten Zerstörung vor. Wir zerstören. Kurz darauf betrat Generalmajor Iwan Burmakow, Kommandeur der 38. Schützenbrigade der Roten Armee, die Kellerräume und war erschüttert: Paulus machte auf mich den Eindruck eines in die Enge getriebenen Tieres.

Die Rote Armee hatte in Stalingrad rund 260.000 deutsche Soldaten eingekesselt. Bis zuletzt weigerte sich Paulus, Kapitulationsverhandlungen aufzunehmen. Knapp 150.000 kamen um, weitere 108.000 gerieten in Gefangenschaft, 5000 kehrten bis 1956 lebend in ihre Heimat zurück. Da lebte der General bereits seit einigen Jahren in der DDR.

Hitlers feiger Feldherr stammte aus Guxhagen bei Kassel. Mit 20 Jahren trat er 1910 als Fahnenjunker in die preußische Armee ein, wurde 1911 zum Leutnant befördert und heiratete am 4. Juli 1912 die rumänische Adelstochter Constance Elena Rosetti-Solescu (1889-1949). Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: Olga (1914–2003) sowie die Zwillinge Friedrich (1918-1944) und Ernst Alexander (1918-1970). Im Ersten Weltkrieg wirkte Paulus an allen Fronten, Elsass, Alpenkorps, Südtirol, Balkan. 1918 war er Hauptmann und Träger des Eisernen Kreuzes I. Klasse. Das Ende der Monarchie empfand Paulus wie viele seiner Offizierskollegen als Schande. Er schloss sich folgerichtig den Freikorps an und wurde 1919 in die neue Reichswehr übernommen. Die Versetzung an die Kriegsschule in Berlin führte die Familie 1931 in die Hauptstadt. Paulus wurde zum Major ernannt und Lehrgangsleiter für Taktik im Reichswehrministerium. 1935 wurde er Oberst und Chef des Generalstabs der Kraftfahrtruppen in Wünsdorf – des ersten deutschen Panzerkorps.

Etwa zu dieser Zeit bis 1939 wohnte Paulus mit Frau und Kindern in der Kaiserallee Nr. 67 (Bundesallee) Ecke Mainauer Straße Nr. 1. Es ist nicht überliefert, welche Haltung der Wehrmachtsoffizier zu den Nationalsozialisten einnahm, doch sein weiterer Aufstieg in der Hitler-Armee kann ein Hinweis darauf sein. Anfang 1939, vier Jahre nach der Ernennung zum Oberst, wurde Paulus Chef des Generalstabs des 16. Armeekorps unter dem Kommando von Genrealleutnant Erich Hoepner, gleichzeitig wurde er zum Generalmajor ernannt. Das brachte den Umzug nach Dahlem in die Altensteinstraße Nr. 19 mit sich. Dort hatte sich beinahe die gesamte militärische Führung angesiedelt: die Generalfeldmarschälle Wilhelm Keitel, Walther von Brauchitsch, Walter von Reichenau, Albert Kesselring, Erich von Manstein sowie die Generalobersten Alfred Jodl und Heinz Guderian. 1939 ist der Generalmajor mit seiner Armee am Überfall auf Polen beteiligt. 1940 nahm er am Feldzug gegen Belgien und Frankreich teil. 1942 übernahm er den Oberbefehl über die 6. Armee im Russlandfeldzug. Als die Rote Armee Paulus‘ Truppen in Stalingrad eingeschlossen hatte und der Feldherr Hitler um die Erlaubnis zum Rückzug bat, lehnte der Diktator dieses Ansinnen ab und erklärte den Kampf um Stalingrad zur kriegsentscheidenden Schlacht. Statt die Rettung der Soldaten auf eigene Faust zu wagen, funkte Paulus noch am 29. Januar 1943 aus dem Keller des Kaufhauses Univermag an Hitler: An den Führer! Zum Jahrestage Ihrer Machtübernahme grüßt die 6. Armee ihren Führer. Noch weht die Hakenkreuzfahne über Stalingrad. Unser Kampf möge den lebenden und kommenden Generationen ein Beispiel dafür sein, auch in der hoffnungslosesten Lage nie zu kapitulieren, dann wird Deutschland siegen. Heil mein Führer! Paulus, Generaloberst. Tags darauf ernannte Hitler Paulus zum Generalfeldmarschall. Nachdem ihn die Russen zwei Tage danach aus dem verdreckten Keller gezogen hatten, begann ein makabres Schauspiel. Zunächst weigerte sich Paulus, den noch kämpfenden Truppen die Einstellung der Kampfhandlungen zu befehlen. Er habe keine Befehlsgewalt, weil er sich nicht bei der Truppe befinde. Die kommenden Jahre verbrachte er in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern, ohne von Hitler abzurücken. Erst nach dem Attentat am 20. Juli 1944 und den Hinrichtungen in Berlin richtete er am 8. August 1944 über Radio Moskau einen Appell ans deutsche Volk: Es handelt sich um einen von Hitler mitten im Frieden vom Zaune gebrochenen Raub- und Eroberungskrieg, wie die Welt noch keinen sah.

Die Kehrtwende des Feldmarschalls, der selbst intensiv an den Planungen des Russlandfeldzuges beteiligt war, wirkt wenig glaubwürdig. Dennoch gaben ihm die Sowjets im Nürnberger Prozess gegen die deutschen Kriegsverbrecher 1946 die Gelegenheit, als Zeuge der Anklage gegen einige seiner ehemaligen Dahlemer Nachbarn auszusagen. Danach wurde Paulus in einer Datsche bei Moskau untergebracht. Auf wiederholtes Drängen erreichte der nach dem Tod seiner Frau depressive Wehrmachtsoffizier 1953 seine Repatriierung nach Deutschland – in die DDR. Im Arbeiter- und Bauernstaat ließ er sich vor den sozialistischen Karren spannen und wurde zu einer bizarren Gallionsfigur gegen den West-Kurs der Bundesrepublik unter Konrad Adenauer aufgebaut. In einer Villa in Dresden untergebracht, durfte sich der ehemalige Feldmarschall mit Personal, West-Auto und Waffenschein ausgestattet wieder einmal privilegiert fühlen. Seine Kinder durften ihn sogar häufig besuchen. Friedrich Paulus starb am 1. Februar 1957 in Dresden, seine Urne wurde nach Baden-Baden überführt.

Hugo Hirsch (1884-1961)

Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht

Wenn an der nächsten Ecke schon ein Anderer steht

Man sagt Auf Wiedersehen und denkt beim Glase Wein

Na schließlich wird der Andere auch ganz reizend sein.

Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht

Wenn an der nächsten Ecke schon ein Anderer steht

Man sagt Auf Wiedersehen und denkt sich heimlich bloß

Na endlich bin ich wieder ein Verhältnis los.

Text: Arthur Rebner

Musik: Hugo Hirsch

In Vorbereitung

Bundesallee Nr. 74

Friedrich Luft (1911-1990)

Friedrich Luft wuchs in der Friedenauer Kaiserallee Nr. 74 (Bundesallee) auf. Der Sohn eines deutschen Studienrates und einer schottischen Mutter besuchte das Gymnasium am Maybachplatz (Friedrich-Bergius-Schule). Er studierte Germanistik, Anglistik und Geschichte in Berlin und Königsberg. Mit Vorliebe hörte er beim Theaterwissenschaftler Max Herrmann (1865-1942) an der Berliner Universität die Vorlesungen über Theatergeschichte. 1936 entschied er sich für den freien Autor und schrieb Feuilletons für das Berliner Tageblatt und die Deutsche Allgemeine Zeitung. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er zunächst für den Tagesspiegel. Nachdem die amerikanische Besatzungsbehörde die Neue Zeitung gegründet hatte, eine amerikanische Zeitung für die deutsche Bevölkerung, wurde er Leiter der Feuilleton-Redaktion.

Es konnte nicht ausbleiben, dass sich der von den Amerikanern initiierte RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) in der Kufsteiner Straße die Mitarbeit von Friedrich Luft sicherte. Dort war er von der Erstsendung am 9. Februar 1946 bis zum 28. Oktober 1990 kurz vor seinem Tod jeden Sonntagmittag die Stimme der Kritik. So ist er in Erinnerung geblieben, seine rhetorischen Eigenheiten, sein schnelles, atemloses, abgehacktes Sprechen, seine mitunter drastische Ausdrucksweise und am Schluß immer wieder der Abschied: Wir sprechen uns wieder, in einer Woche. Wie immer – gleiche Zeit, gleiche Stelle, gleiche Welle. Ihr Friedrich Luft. Die Sendereihe Stimme der Kritik begann Friedrich Luft am 7. Februar 1946 mit folgendem PROLOG:

Wir werden an den Sonntagen der kommenden Wochen um diese Stunde wieder Zusammentreffen. Wir werden öfter miteinander reden. Wir werden uns aneinander gewöhnen müssen. Vielleicht ist es gut, daß ich mich Ihnen da vorstelle:

Luft ist mein Name. Friedrich Luft. Ich bin 1,86 groß, dunkelblond, wiege 122 Pfund, habe Deutsch, Englisch, Geschichte und Kunst studiert, bin geboren im Jahre 1911, bin theaterbesessen und kinofreudig und beziehe die Lebensmittel der Stufe II. Zu allem trage ich neben dem letzten Anzug, den ich aus dem Krieg gerettet habe, eine Hornbrille auf der Nase. Wozu bin ich da? - Ich soll mich für Sie plagen. Diese Stadt Berlin ist von einer ununterdrückbaren Regsamkeit. Was die Theater, die Kinos zudem betrifft, so kann ein einzelner schon jetzt nicht mehr übersehen, was sich auf den Brettern und den Projektionsflächen unserer Stadt tut. Wer hätte Zeit, die vielen Kunstausstellungen zu besuchen? Wer könnte entscheiden, welcher Opernabend einen Besuch wert ist?

Sehen Sie - da komme ich nun in den Lautsprecher, etwas atemlos vielleicht von dem letzten künstlerischen Erlebnis, etwas ausgekühlt vielleicht in dieser Jahreszeit. Aber das ist meine Aufgabe: für Sie sozusagen der Vorreiter und Kundschafter zu sein. Ich stürze mich von Beruf und Leidenschaft in den Strudel der Künste und Vergnügungen und gebe Ihnen Rapport und Bericht. Jede Woche. Um diese Zeit. Ich erzähle Ihnen, was ich gesehen habe. Und da Kunst erregbar machen soll und mitteilsam: nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich es auf meine Art tue. Wenn ich mit meinen Augen sehe. - Kein akademischer Vortrag. Das kann ich nicht. Der Himmel behüte! - Kein leidenschaftsloser Bericht - damit wäre niemand geholfen. Sondern: ich komme aus dem Theater, dem Kino, der Ausstellung, der Oper. Und ich berichte meinen Eindruck. Es gibt keine absolut treffsichere Kritik. Aber es gibt auch hier ein sauberes Handwerk und einen Willen zur Redlichkeit und zum Wahren. Das wollen wir treffen.

Gestern hatte ich Gelegenheit, einmal im Wagen durch die ganze Breite dieser Stadt zu fahren. Es war gespenstisch. Man ist an die Trümmer seiner Umwelt, seines Weges zur Arbeit, seines Bezirkes gewöhnt. Aber da wurde mir einmal bewusst, wie wenig von Berlin noch da ist. Ich fragte mich, ob wir uns nicht eigentlich nur etwas vormachen. Ich fuhr an einer Litfaßsäule vorbei, die beklebt war mit unzähligen Ankündigungen von Theatern, Opern, Konzerten. Ich sah nachher im Inseratenteil der Zeitung: an fast 200 Stellen wird Theater gespielt. Tatsächlich. Überall. In allen Bezirken. Täglich finden mindestens ein halbes Dutzend Konzerte statt. In allen Bezirken. Zwei Opernhäuser spielen ständig -welche Stadt der Welt hat das noch? Ob da nicht eine ungesunde Hausse in Kunst ausgebrochen ist - ob es nicht nötiger ist, Handfestes zu tun -, ob der Drang vor die Bühnen und in die Lichtspielhäuser nicht etwas Leichtfertiges und Frivoles an sich hat? Ich habe es mich gefragt. Und ich habe geantwortet: Nein! Wir sind tatsächlich durch ein Tal von Schweiß und Tränen gegangen, und zu Übermut, weiß Gott, ist auch heute kein Anlass.

Die Nöte stehen dicht an unserer Schulter. Die Arbeit bleibt zu tun. Aber gesegnet die Stunden, die uns über uns hinausführen. Die Stunden, die wieder Musik in unser Leben bringen und die Töne der großen Meister. Gesegnet die Stunden, die uns nachdenken lassen, die uns Ideen zeigen, die uns die Welt öffnen und uns über unseren kleinen, staubigen Alltag hinausführen in die Welt. Die Dichter - lasst jetzt endlich hören, was sie uns zu sagen haben! Der Krieg hat uns geschlagen zurückgelassen, in einer geistigen Dürre, voll Hungers nach guten und füllenden Gedanken und voller Neugier in die Welt hinaus, voll Aufhorchens nach dem neuen Ton der Güte, der unerbittlichen Liebe zum Nächsten, nach dem neuen Ton einer Menschlichkeit, die nun endlich laut werden muß, nachdem die Luft verzerrt war von Hassgesängen - zwölf lange Jahre hindurch.

Nein, Kunst ist nicht Sonntagsspaß und Schnörkel am Alltag, kein Nippes auf dem Vertiko. Kunst ist notwendig, gerade jetzt in der Not. Erst der Geist füllt das Leben, und ich will in keiner Welt leben, die ohne Musik ist. Was nutzt es, wenn wir uns nun das neue Haus bauen, und siehe: wir haben den Inhalt vergessen, den Geist, der in ihm wohnen soll. Nein, Kunst ist notwendig. Und kein Gedanke an sie, kein wirkliches Bemühen um sie ist zuviel.

***

Die nachfolgende PDF dokumentiert die erste Stimme der Kritik von Friedrich Luft am 23. März 1946 mit einer Besprechung des Stückes DIE ILLEGALEN von Günter Weisenborn, dem damals in der Friedenauer Niedstraße Nr. 25 lebenden Schriftsteller.

Bundesallee Nr. 76 & 76A

Ecke Goßlerstraße 30

Baudenkmal Gemeindehaus

Datierung 1911-1913

Entwurf Hans Altmann

Bauherr Kirchengemeinde Zum Guten Hirten

Das viergeschossige Gemeinde- und Pfarrhaus der Kirchengemeinde auf dem spitzen Grundstück Bundesallee 76-76 A Ecke Goßlerstraße 30 südwestlich der Kirche am Friedrich-Wilhelm-Platz wurde 1911-13 nach den Plänen des Architekten Hans Altmann (1871-1965) erbaut. Durch seine originellen Staffelgiebel zum Platz und zu den beiden Straßen hin wird das Gemeindehaus als öffentlicher Bau charakterisiert und der stadträumliche Bezug zur Kirche mit ihren Quergiebeln über den Seitenschiffen hergestellt. Der Baukörper des Hauses ist unter anderem durch Erker, Loggien und ungewöhnliche Fensterformate gegliedert.

Der große zweigeschossige Gemeindesaal mit Empore befindet sich im Bauteil Bundesallee 76A im zweiten und dritten Obergeschoss, darunter liegen die Konfirmandensäle und die Küsterei. Die vier großen Pfarrwohnungen sind im Kopfbau am Friedrich-Wilhelm-Platz angeordnet und jeweils in einen dienstlichen und einen privaten Bereich geteilt. Weitere kleine Gemeindesäle und die Schwesternstation befinden sich im Bauteil Goßlerstraße 30. Das Gemeinde- und Pfarrhaus ist als Meisterwerk Altmanns anzusehen. Topographie Friedenau, 2000

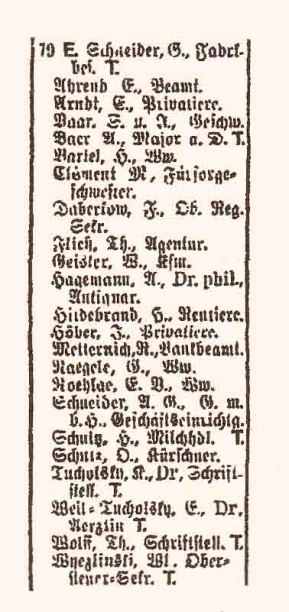

Bundesallee Nr. 79

Kurt Tucholsky, Else Weil, Edith Wolff

Vor der Kaiserallee Nr. 79 war der August 1911. Da machte der angehende Jurist Wölfchen mit der Medizinstudentin Claire einen dreitägigen Ausflug nach Rheinsberg. Da die Reise des unverheirateten Paares unziemlich war, reisten die Verliebten als Ehepaar Gambetta. Sie besichtigten Schloss, ruderten über den See und ergötzten sich an der Natur. Nach der ersten Nacht und einem späten Frühstück spazierten sie durch den Ort und stellten fest, dass die moderne Zeit auch vor dem Land nicht halt macht. Am dritten Tag kehrten sie mit dem Zug zurück in die große Stadt, in der es wieder Mühen für sie gab, graue Tage und sehnsüchtige Telefongespräche, verschwiegene Nachmittage, Arbeit und das ganze Glück ihrer großen Liebe.

Ein Jahr später erschien im Axel Junker Verlag Berlin Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte, illustriert von Kurt Szafranski (1890-1964). Die Sache war damals so, dass ich das Buch an der See schrieb, auf die Postille gebückt, zur Seite die wärmende Claire, und es, nach Berlin zurückgekehrt, Herrn Kunstmaler Szafranski vorlas. Der Dicke sagte, einen solchen Bockmist hätte er wohl alle seine Lebtage noch nicht vernommen, aber wenn ich es ein bisschen umarbeitete, und wenn er es illustrierte, dann würde es schon gehen. Ich arbeitete um, ließ die hübschen Stellen weg, walzte die mäßigen etwas aus. Der Verleger erwarb das Werk mit allen Rechten für 125 Mark und brachte es als Nummer 3 seiner Reihe Orplid-Bücher zum Preis von einer Mark heraus. Es wurde ein Bombengeschäft, so Tucholsky 1921 in der Weltbühne.

Als das Buch herauskam, machten wir eine Luxusausgabe. Es waren dreißig Exemplare – und weil wir es unseren Damen schenken mussten, malten wir in alle Exemplare, damit es keinen Ärger gäbe, eine schöne 1: M.W. steht für Mania, der späteren Ehefrau von Kurt Szafranski, mit K.F. war Tucholskys rätselhafte Verlobte Kitty Frankfurter gemeint und hinter C.P. verbarg sich Claire Pimbusch, entnommen dem Roman Im Schlaraffenland von Heinrich Mann, nun sein Spitzname für Claire, alias Else Weil, die nach Wölfchens Ansicht dem Mannesrausch verfallen war.

Noch vor Erscheinen von Rheinsberg war Tucholsky nach Prag gereist. Er traf Franz Kafka, der am 30. September 1911 über die Begegnung in sein Tagebuch schreibt: Ein ganz einheitlicher Mensch von 21 Jahren. Er wird bald heiraten. Gemeint war Kitty Frankfurther, die Verlobte von Kurt Tucholsky. Zur Bestätigung seiner Heiratsabsichten schickte er seiner Tante ein Profillichtbild mit dem Kommentar: Außen jüdisch und genialisch, innen etwas unmoralisch, nie alleine, stets à deux: - der neveu. Das bereits anderweitig verlobte Wölfchen unterhielt also zwischen 1911 und 1912 gleichzeitig zwei Beziehungen, zu Kitty und Claire. Dessen ungeachtet schrieb Tucholsky am 10. März 1913 Prolog und kleiner Vorwurf:

Hier steht es nun drin aufgemalen,

wie einzeln und im Essentialen

ich, K. gen T. mit ihr, C.P.,

gar oftens harmoniesetee ..

Sagt man gewisses, nun – es rächt sich:

siehe Seite acht – und neunundsechzig –

„sie meint man, und man spricht vom … Laub …

Nur mancher ist ein bischen taub.

Von allen hellen, blauen Tagen

Ist nun mal weiter nichts zu sagen …

Du weißt es nicht. Die Luft … die See …

und Du, C.P.,

nur Du! C.P.! …

Kurt

Die Geschichte der Kitty Frankfurther bleibt im Dunkeln. Sie wurde 1890 in Hamburg als Katharina Liefmann geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters heiratete ihre Mutter 1894 in Charlottenburg den Kaufmann Adolph Frankfurther. Aus Kitty Liefmann wurde Kitty Frankfurther. Die Verlobung, wie geschrieben, als gute Partie für Tucholsky hinzustellen, ist verwegen. Bekannt ist, dass Stiefvater Adolf und Mutter Agnes Frankfurther, inzwischen Rentiere, und die als Kunstgewerblerin tätige Kitty unter ihrem Mädchennamen Katharina Liefmann 1933 in der Trautenaustraße Nr. 11 in Wilmersdorf wohnten. 1937 gelang Mutter und Tochter die Flucht nach London. 1948 wurde Katharina Liefmann britische Staatsbürgerin. 1980 endet die Spur.

1915 war Tucholsky zum Kriegsdienst verpflichtet worden. Kitty war aus seinem Leben verschwunden. Das Eheversprechen wurde 1918 aufgekündigt. Der Kontakt mit Claire, Else Weil bzw. Claire Pimbusch blieb bestehen – trotz einer weiteren Beziehung, die sich für den Soldaten inzwischen an der östlichen Front aufgetan hatte.

***

Else Weil

Else Weil, geboren am 19. Juni 1889 in Berlin, setzte ihr Medizinstudium fort. Zwischen 1914 und Juli 1915 ist sie als Unterarztstellvertreterin in der Nervenklinik der Charité bei Karl Bonhoeffer tätig. Im Oktober 1916 bestand sie das Staatsexamen mit „gut". Nach einem praktischen Jahr von Januar bis Oktober 1917 an der inneren und chirurgischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses Charlottenburg-Westend wurde sie am 13. Oktober 1917 approbiert. Ab 16. Oktober 1917 war Dr. Else Weil bei der Ärztekammer Berlin als niedergelassene Ärztin mit einer allgemeinmedizinischen Praxis in der Kaiserallee Nr. 79 gemeldet. Nebenbei war sie als Assistenzärztin an der II. Medizinischen Klinik der Charité tätig.Es folgte eine Assistenztätigkeit an der Hebammenlehranstalt am Urban-Krankenhaus in Berlin. Am 21. Januar 1918 erfolgte die Promotion mit Ein Beitrag zur Kasuistik des induzierten Irreseins.

Nach dem Krieg kehrte Kurt Tucholsky nach Berlin zurück. Im Dezember 1918 folgte er dem Ruf von Theodor Wolff, Herausgeber des Berliner Tageblatt, und übernahm die Chefredaktion des im gleichen Verlag erscheinenden illustrierten Wochenblatts für Humor und Satire ULK. Ein Jahr später erschien im Charlottenburger Felix Lehmann Verlag unter dem Pseudonym Theobald Tiger der Gedichtband Fromme Gesänge – dessen Kapitel Der Blauen Blume Else Weil gewidmet wurde. Neun Jahre nach dem Rheinsberg Wochenende heirateten die beiden am 3. Mai 1920. Trauzeugen waren Elses Vater Siegmund und der Herausgeber der Weltbühne Siegfried Jacobsohn. Kurt Tucholsky zog von der Nachodstraße Nr. 12 in die Wohnung von Else Weil in der Kaiseralle Nr. 79. An der Haustür das Schild Tucholsky, K., Dr. Redakteur und von da mit Doppelnamen Weil-Tucholsky, E. Dr., Ärztin.

Seit Rheinsberg ist bekannt, dass Else Weil eine lebenslustige Frau war. Ihr loses Mundwerk und eine auf Irritation angelegte wirre Sprache, machen ihren Humor aus. Ihre Sticheleien sind eigentlich Liebeserklärungen.

Claire: Weißt Du, lieber reise ich mit einem Flohzirkus wie mit dir.

Wölfchen: Als, Claire, als mit dir.

Claire: Ach Gott, konnste auch besser mir nicht zu bekorrigieren zu gebrauchs gehabs habs!“.Ich spreche dir das schiere Hochdeutsch!

Die Ehe zwischen Kurt Tucholsky und Else Weil ging nicht gut. Das Standesamt Wilmersdorf verkündete am 20. März 1924: Durch das am 14. Februar 1924 rechtskräftig gewordene Urteil des Landgerichts III Berlin ist die Ehe zwischen dem Schriftsteller Doktor der Rechte Kurt Tucholsky und der Ärztin, Doktor der Medizin, Else geborene Weil geschieden worden. In ihrer humorvollen Art fasste sie das Eheerlebnis zusammen: Als ich über die Damen wegsteigen musste, um in mein Bett zu kommen, ließ ich mich scheiden. Sie gab die Wohnung in der Kaiserallee Nr. 79 auf, zog nach Steglitz in die Björnsonstraße Nr. 12, dann zu ihrer inzwischen verwitweten Mutter nach Charlottenburg in die Wielandstraße Nr. 33 und nach deren Tod 1933 nach Grunewald in die Fontanestraße Nr. 12.

Bereits am 30. August 1924 heiratete Kurt Tucholsky in Berlin Mary Gerold (1898-1987), die er während des Krieges an der Artillerie-Fliegerschule Ost in Alt-Autz (Kurland) kennengelernt hatte. Diese zweite Ehe mit der Frau seines Lebens wurde am 21. August 1933 geschieden. Im November 1935 setzte er sie dennoch als Alleinerbin ein. Unter dem Namen Mary Tucholsky baute sie nach 1945 das Kurt-Tucholsky-Archiv auf und bewahrte damit der Nachwelt sein schriftstellerisches Werk.

Und Else Weil: Sie praktizierte weiterhin als Ärztin und war obendrein von November 1. November 1932 bis zum 25. März 1933 an der Inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses Berlin-Friedrichshain tätig. Am 3. April 1933 bestätigt das Standesamt Wilmersdorf: Die geschiedene Else Tucholsky, geborene Weil, hat durch Erklärung vom 28. März 1933 beglaubigt vor dem Notar Herman Ber in Berlin, Jägerstraße 6, ihren früheren Familiennamen Weil wieder angenommen. Nach dem Gesetz vom 7. April 1933 war sie Jüdin. Damit verlor sie die Kassenzulassung. Sie arbeitete als Sekretärin und Kindermädchen. Im Mai 1938 mussten ihr Bruder und sie ihr Elternhaus in der Alten Jakobstraße Nr. 88 verkaufen. Im September 1938 wurde Else Weil die Approbation entzogen.

Sie ging nach Paris. Dort traf sie den Chemiker Friedrich Epstein (1882-1943) wieder, der sie bereits in Berlin verehrt hatte und sich nach seinem freiwilligen Ausscheiden aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut schon 1934 nach Frankreich begeben hatte. Die beiden wurden ein Paar. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Frankreich flohen beide im Mai 1940 in unbesetztes Gebiet nach Saint-Cyr-sur-Mer in das Haus der Familie Meier-Graefe. Wenige Monate später lebten beide in Salernes unter Hausarrest (résidence forcée). 1942 wurden sie als Staatenlose interniert und 1943 vom Sammellager Drancy nach Auschwitz deportiert. Die Commune Salernes legte für Friedrich Epstein den 22. Dezember 1943 als Sterbedatum fest. Am 26. August 1961 fasste das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg folgenden Beschluss: Der Tod der Frau Dr. med. Else Weil, geboren am 19. Juni 1889 zu Berlin, zuletzt im Inlande wohnhaft gewesen in Berlin-Grunewald, Fontanestr. 12, 1938 nach Frankreich ausgewandert, wird festgestellt, weil sie im Laufe des 2. Weltkriegs durch die Gestapo nach Auschwitz verschleppt wurde und seitdem spurlos verschwunden ist. Als Todeszeitpunkt wird der 31. Dezember 1945 festgestellt.

Kurt Tucholsky bezeichnete Else Weil 1930 als die klügste Frau, die ich kennengelernt habe. Ich war ein bisschen mit ihr verheiratet.

***

Die Gedenktafel für Edith Wolff (1904-1997) am rechten Balkon im ersten Stock des Hauses Bundesallee Nr. 79 ist unwürdig. Mehr als eine billige Kunststofftafel in unerträglichem Dunkelrotbraun wollten wohl weder die Schöneberger Politiker noch das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU für die mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Frau investieren. Das ist keine Herzenssache, sondern nur noch Gedenken des Gedenkens Willen.

Edith Wolff hatte am 27. Februar 1943 mit Jizchak Schwersenz die Pfadfindergruppe Chug Chaluzi gegründet, wurde am am 19. Juli.1943 verhaftet, zu zwei Jahren Haft verurteilt und schließlich aus dem Zuchthaus befreit. 1953 wanderte sie nach Israel aus und arbeitete einige Jahre in der Gedenkstätte Yad Vashem. Vor dem Haus wurde am 5. Juni 2004 ein Stolperstein für den Schriftsteller Dr. phil. Theodor Wolff (1880-1943) verlegt, nicht zu verwechseln mit dem Schriftsteller, Publizisten und Kritiker Theodor Wolff (1868-1943) vom Berliner Tageblatt. Der mit einem Stolperstein gewürdigte Autor nutzte für seine Veröffentlichungen den Namen Theodor Wolff-Thüring. Anfang 1943 wurde er in das KZ Auschwitz deportiert. Als Todestag wird der 20. Juli 1943 angegeben. Edith Wolff war seine Tochter.

Bundesallee Nr. 79A & Nr. 80 & Nr. 81

Dr. jur. Richard Sarrazin (1847-1926)

Aus der Ehe des Salm-Salmschen Domänenverwalters Franz Sarrazin (1803-1858) und seiner Frau Jenny Kreuzhage (1802-1876) gingen drei Töchter und zehn Söhne hervor, darunter die später in Friedenau ansässigen Brüder Dr. Ing. Otto Sarrazin (1842-1921) und Dr. jur. Richard Sarrazin (1847-1926).

Richard Sarrazin wird am 21. November 1847 in Bocholt geboren. Nach dem Abitur am Paulinum in Münster studiert er ab 1866 Jura, zieht 1870/71 in den Deutsch-Französischen Krieg und wird 1875 Kreisgerichtsrat in Bocholt. Ein Jahr später ist er am Kammergericht in Berlin. Nach dem Referendariat wird er 1882 zum Amtsrichter ernannt. Es folgen 1883 die Heirat mit Johanna Reygers (1864-1942) und die Geburten der Kinder Ida (1884), Jenny (1885), Richard jun. (1886), Max (1891) und Marianne (1894).

Nach der Bestallung zum Regierungsrat wird er 1886 Mitglied des Reichsversicherungsamtes und 1897 Direktor der Abteilung Invaliditäts- und Altersversicherung – eine Tätigkeit mit einem ganz neuen gesetzgeberischen Gedanken, dessen juristischen und medizinischen Grundlagen es damals noch sehr an Klarheit fehlte. Im Besitz einer richterlichen Sprachkraft, die bei weitem die Bedeutung des Zivilrichters überschreitet, hat Sarrazin es verstanden, als Rekursrichter des RVA allen Aufgaben gerecht zu werden, die die Neuheit des Amtes mit sich brachte. Weiter schreibt die Berliner Volkszeitung am 17. Oktober 1897: Wenn an sich schon jede Rechtssprechung über Schadenersatz schwierig ist und zur Willkür neigt, so bot die Materie eine umso größere Schwierigkeit, da die Sachverständigen auf dem Gebiete der Körperverletzung statt dem Richter Aufklärung bieten zu können, stets auf neue Probleme stießen, deren Lösung der medizinischen Wissenschaft nicht gelang. Sarrazin hat die medizinische Forschung durch scharfe Hervorkehrung dessen, was noch problematisch war, die Richtung für weitere Arbeit gewiesen. Als Rekursrichter ist er ein Bahnbrecher für die Versicherungsgesetzgebung gewesen.

Nachdem aus der unnummerierten Kaiserstraße 1891 vorerst wiederum nur die unnummerierte Kaiserallee wurde, erscheinen im Adressbuch als Eigentümer: Villa R. Sarrazin (Dr. jur. Geh. Reg. Rath) und Villa O. Sarrazin (Reg. Rath) – was nicht nur beim Friedenauer Lokal-Anzeiger für Verwirrung sorgt. Mit der endgültigen Nummerierung der Kaiserallee herrscht Klarheit: Richard Sarrazin Kaiserallee Nr. 80 und Otto Sarrazin Kaiserallee Nr. 117.

Im Juni 2022 erreichte uns eine Mail von Herrn Walter Boosfeld aus Aachen: Ihre Internetseite über Friedenau habe ich mit Interesse gelesen, vermisse aber einen Beitrag zum Ulmenhof auf dem Grundstück Kaiserallee 80, das später parzelliert wurde und auf denen später die Häuser 79a, 80, 81 und 82 entstanden. Ich habe dazu für unsere Familiengeschichte folgendes zusammengetragen. Vielleicht interessiert es sie und sie können etwas davon übernehmen. Das tun wir gern, zumal die im Jahr 2000 erschienene Topographie Friedenau auf die Geschichte des ehemaligen Ulmenhof verzichtet hat. Richard Sarrazin ist der Urgroßvater von Walter Boosfeld.

Seit Kindertagen schwirrt das romantische Wort ‚Ulmenhof‘ in meiner Vorstellung umher und weckt Assoziationen mit Eichendorff, Brentano und Rilke. Als Berlin noch auf einer Insel lag und Informationen nur spärlich flossen, rückte das ehemals urgroßelterliche Haus in noch weitere Feme. Eines Tages konnte meine Mutter aber berichten, dass es zu einem Kinderheim umgenutzt worden sei. Das ließ die Proportionen des alten Hauses auf ansehnliche Größe wachsen.

Lese ich dazu die ellenlange Liste der von Johanna Reygers mit in die Ehe eingebrachten Güter, so entsteht vor meinem inneren Auge eine herrschaftliche Einrichtung. Das zinnenbewehrte Bücherregal aus dunkler Eiche mit dem von meiner Urgroßmutter mit Reygerschem und Sarrazinschem Wappen verzierten Schnapsschränkchen, der rote Adlerorden meines Urgroßvaters, sein Porträt mit Kaiser-Wilhelm-Bart, eine Bestallungsurkunde mit Unterschrift Wilhelm II. ergänzen ein Bild, das den Geist von Großbürgertum und Kaiserzeit atmet.

Das einzige Foto aus dem Album meiner Mutter zeigt einen erstaunlich schmalen Zugang und schemenhaft ein weit hinten liegendes, völlig efeubewachsenes Gebäude. Das Foto verschleiert mehr, als dass es preisgibt und reizt zu Aufklärung. Ausgelöst durch das hübsche Aquarell des Hauses, das mir meine Kusine Mechthild im April 2022 schenkte, habe ich mich auf die Suche nach seiner Geschichte gemacht.

Mein Urgroßvater Richard Sarrazin kaufte 1891 in der Kaiserallee 80 ein Grundstück von 8.155 Quadratmetern und ließ sich mittendrauf 1890/91 nach Plänen des Architekten Otto Hoffmann (1853-1930) eine Villa bauen, pflanzte Ulmen beidseits der Zufahrt und nannte das Refugium Ulmenhof.

Den Bauantrag für das Einfamilienhaus 11,11m breit 17,79m tief 8,70m hoch auf dem zu Friedenau belegenen und im Grundbuch Band XII Blatt No. 828 verzeichneten Grundstücks stellte er am 30. Dezember 1889. Im Erdgeschoss gab es vier Zimmer, Küche, Bad und Veranda. Ein Treppenhaus führte in den ersten Stock, darüber das Dachgeschoss. Im März 1898 trat er zu den Gemeindevertreterwahlen an, gewählt wurden aber die Alteingessenen wie Baumeister Kunow und Zeitungsverleger Schulz. Ein Jahr später bekam er vom Kaiser den Rothen Adlerorden 3. Klasse mit Schleife. 1905 riefen Otto und Richard Sarrazin zur Unterstützung der notleidenden Deutschen Russlands auf.

Exkurs: Die Debatte um den Neubau des Friedenauer Rathauses

1912 hatten Bauausschuss und Gemeindevertretung mit erheblicher Mehrheit beschlossen, das neue Rathaus Ecke Hauptstraße zu errichten. Gegen diesen Beschluss setzte sofort eine Agitation ein, die in öffentlichen Blättern und Versammlungen so lebhaft geführt wurde, dass der unbefangene Dritte die Vorstellung gewinnen musste, als wenn fast die ganze Friedenauer Bürgerschaft im Gegensatze zu der großen Mehrheit der von ihr selbst gewählten Gemeindevertretung stünde.

Einer solchen irrigen Vorstellung und ihrer Weiterverbreitung mit allem Nachdruck entgegenzutreten, halten die Unterzeichneten, von denen nicht Wenige seit langen Jahren in Friedenau ansässig und viele Hausbesitzer sind, für ihre Bürgerpflicht. Renommierte Friedenauer, die Baumeister Ludwig Dihm (1849-1928) und Franz Peter Steinbrucker, die Bildhauer Wilhelm Haverkamp (1864-1929) und Heinrich Mißfeldt (1872-1945), der hochrangige preußische Baubeamte und Herausgeber des Centralblatt der Bauverwaltung Otto Sarrazin (1842-1921) und der Direktor des Reichsversicherungsamtes Richard Sarrazin (1847-1926) stiegen in die Bütt.

Wir wollen der bisher einseitigen Agitation gegenüber, deren Recht zu rein sachlicher Kritik an sich gar nicht bestritten werden soll, die aber in ihrer Lebhaftigkeit den inneren Frieden in der Gemeinde zu gefährden geeignet ist, für die Beschlussmehrheit der Gemeindevertretung Zeugnis ablegen. Die Unterzeichneten, deren Zahl sich bei einer der gegnerischen Agitation entsprechenden Werbearbeit leicht vervielfachen ließe, sind der wohlüberlegten Meinung, dass die Gemeindevertretung mit ihrem Beschluss, den Lauterplatz vor dem Wilmersdorfer Platz als Rathausbauplatz zu bevorzugen, für die Gegenwart wie erst recht für die Zukunft das Richtige getroffen und die wahren Interessen der Gemeinde gewählt hat.

1. Wir wollen auf die Einzelheiten des Für und Wider, die nachgerade mehr als genug erörtert sind, über die sich auch Jeder sein Urteil gebildet hat, nicht weiter eingehen, auch gar nicht bestreiten, dass sich der eine und andere Grund auch gegen den Lauterplatz und für den Wilmersdorfer Platz geltend machen lässt. Aber dem stets in erster Linie dafür angeführten Grunde, dass der Bau am Wilmersdorfer Platze in der Ausführung wie wegen des Wertes des Bauplatzes billiger sei, vermögen wir - auch wenn diese (von Vielen überhaupt bestrittene) Voraussetzung bis zu einem gewissen Grade zutreffen sollte - kein ausschlaggebendes Gewicht beizumessen.

Friedenau hat auch bei seinen beiden Gymnasien und der höheren Mädchenschule sowie bei der Realschule an der Rheingaustraße keineswegs gespart, und doch haben diese Monumentalbauten, deren Kosten sich bei jeder Anstalt zwischen einer halben und einer ganzen Million bewegen, durch die gesteigerte Entwicklung Friedenaus und besonders den steten Zuzug neuer steuerkräftiger Bewohner sich bestens bezahlt gemacht.

Nicht anders liegt die Sache bei dem wichtigsten öffentlichen Bau dem Rathaus, das, an der verkehrsreichsten großen Durchgangsstraße Berlin - Potsdam erbaut, das künftige Gesamtbild von Friedenau auf das vorteilhafteste beeinflussen und heben und dadurch auch neue Anziehungskraft auf Berliner Mietslustige ausüben wird. Es wird wesentlich dazu beitragen, dieses vorteilhafte und geschlossene Gesamtbild unserer Gemeinde auch dann zu erhalten, wenn sie einmal nicht mehr selbstständig sein wird.

Und dann werden die künftigen Friedenauer unsere heutige Gemeindevertretung loben, weil sie in weiser Voraussicht der Zukunft ein so geräumiges Rathaus geschaffen hat, dass es die Unterbringung einzelner Zweige der künftigen Großstadtverwaltung ermöglicht und den darin beschäftigten Teil des Beamtenkörpers an Friedenau bindet, ganz abgesehen von den mancherlei sachlichen Vorteilen, die dem Friedenauer Ortsteil der künftigen Großstadt und vielen seiner Bewohner aus dem Vorhandensein einer großen Verwaltung erwachsen werden.

2. Gänzlich unbegründet sind nach unserer Meinung die gegen die Wahl des Lauterplatzes mehrfach geltend gemachten verkehrstechnischen Bedenken. Die künftig in sanftem Bogen um das Rathaus herumgeführte Niedstraße wird einen ungleich günstigeren Anschlag auf die Rheinstraße ergeben, als ihn der Friedrich-Wilhelm-Platz mit seiner scharfen Kurve vor der Kirche an die Kaiserallee findet, worüber doch keine Klagen laut geworden sind, trotzdem hier der Verkehr weit lebhafter ist, als in der Niedstraße. Insbesondere aber im Hinblick auf die Verkehrssicherheit wird die Umlegung der Niedstraße eine Verbesserung bedeuten. Da sie künftig in einem sehr stumpfen Winkel auf die Gleise der Straßenbahn in der Rheinstraße zuläuft, so wird den Kutschern, die vom Friedrich - Wilhelm - Platz usw. her zur Rheinstraße fahren, schon von weitem her ein freierer Überblick über die Geleise der elektrischen Straßenbahn und den sonstigen Verkehr der Rheinstraße geschaffen, als er bei der heutigen Führung der Niedstraße möglich ist.

3. Wenn sich bei manchen, besonders in der Handjerystraße ansässigen Bürgern, die sich von jeher mit dem Gedanken der Errichtung des Rathauses am Wilmersdorfer Platze vertraut gemacht hatten, eine gewisse erregte Enttäuschung geltend macht, so verstehen wir das vom rein menschlichen Standpunkte und können es nachempfinden. Wir hoffen aber, dass auch diese mit uns der Meinung sind, dass das Allgemeininteresse den Einzelwünschen vorgehen muss, und dass sie sich bescheiden, wenn ihre Wünsche sich nicht erfüllen lassen.

Auf weitere Einzelheiten, deren jede für sich ohnedies gegenüber der Gesamtfrage keine entscheidende Rolle spielt, wollen wir nicht eingehen, möchten aber schließlich nicht unerwähnt lassen, dass wir es für sehr unangebracht halten, wenn den Mitgliedern der Gemeindevertretung, die gegenüber einem früher gefassten Beschlusse ihre Meinung über den Rathausplatz geändert haben, in der Öffentlichkeit vorgeworfen wird, sie seien „umgefallen“. Wenn damit eine wider bessere Überzeugung kundgegebene Meinungswendung gekennzeichnet werde, so liegt darin eine verletzende Kränkung, die das Gebiet des Sachlichen verlässt und den bestehenden Gegensatz unnötig verschärft. Auch unter den Unterzeichneten sind mehrere, die früher anderer Meinung waren und sehr bewusst und nach reiflicher Überlegung „umgefallen“ sind. Und gerade der vorliegende Anlass des Rathausbaues legt die Erinnerung an das alte Sprichwort nahe, dass mancher klüger vom Rathause kommt, als er hingegangen ist. Die Unterzeichneten können deshalb in ihrer Überzeugung von der Richtigkeit ihres Standpunktes nur bestärkt werden durch den Umstand, dass einzelne Mitglieder der Gemeindevertretung zu demselben Ergebnis erst gelangt sind, als sie nach gewissenhafter Prüfung sich überzeugt hatten, dass sie damit die Gesamtinteressen der Gemeinde wirksamer fördern würden, als mit ihrem früheren Votum. Hiernach können wir den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung nur dringend bitten, von ihrem Beschlusse, das neue Rathaus am Lauterplatz zu errichten, nicht abzugehen. Er wird der Gemeinde zum Segen gereichen.

Ganz uneigennützig war das nicht. Richard Sarrazin hatte kurz zuvor sein 8.155 Quadratmeter großes Grundstück Kaiserallee Nr. 80 parzellieren lassen. Nun konnten Kaiserallee Nr. 79A (Eigentümer Raubert), Nr. 80 (Eigentümer Sarrazin), Nr. 81 (Eigentümer Raubert & Steinbrucker, Nr. 81 (Raubert & Steinbrucker) bebaut werden. 1915 kamen die Grundstücke Goßlerstraße Nr. 24 und Nr. 25 hinzu.

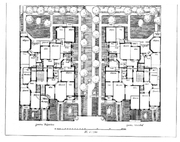

Was auf dem ursprünglichen Grundstück Kaiserallee Nr. 80 nach Plänen der Architekten Steinbrucker & Raubert an kolossalen Mietwohnhäusern entstand, wird in der im Jahr 2000 erschienenen Topographie Friedenau beschrieben:

Das viergeschossige Mietwohnhaus Bundesallee Nr. 81 auf hohem Souterrain besteht aus einem asymmetrisch aufgebauten Vorderhaus, einem langen Seitenflügel an der Zufahrt zur Nr. 80 und einem kurzen Seitenflügel zum Nachbarhaus. Das Haus ist ein Dreispänner: Die beiden 5-Zimmer-Wohnungen im Vorderhaus werden von einem Treppenhaus zwischen zwei kleinen Lichthöfen erschlossen, die dritte Wohnung, eine 4-Zimmer-Wohnung, ist im Seitenflügel zum Blockinnenbereich hin angeordnet. Die Wohnungen haben jeweils Küchen mit eigenem Aufgang, Mädchenzimmer, Bad und WC. Das Haus wird durch ein ausgebautes Mansarddach abgeschlossen. Die Mansarde zeigt große loggienartige Fenster mit eingestellten Säulen. Das Haus wird in seiner Erscheinung bestimmt durch einen asymmetrischen, vierachsigen Risalit mit zweigeschossigen, ionischen Kolossalpilastern auf einem Sockelgeschoß mit Putznutung. Zur Tordurchfahrt hin tritt die Fassade des Hauses zurück, dadurch wird eine Art einspringender Vorplatz für die Durchfahrt gebildet. Die Brüstungsfelder zwischen den Pilastern des Risalits zeigen in Relief jeweils eine Tanzszene mit fünf Frauen in antiken Gewändern. Rechts und links davon sind Lyren angebracht. Die seitlichen Erker sind mit Bildnismedaillons geschmückt. Das Eingangsportal des Hauses wird von dorischen Säulen flankiert. Das Vestibül im Innern ist verändert worden.

Das viergeschossige Mietwohnhaus Bundesallee Nr. 79A ist das spiegelbildliche Pendant zum Haus Nr. 81. Die Bauplastik und der Bauschmuck des Hauses sind jedoch nicht mehr vorhanden. Dafür ist das ungewöhnliche Vestibül mit seiner neoklassizistischen Holztäfelung und seinem originellen Deckenstuck (Motiv mit vier Pfeilen) gut erhalten. Der Torbogen Bundesallee Nr. 80 wurde gleichzeitig mit den beiden flankierenden Mietwohnhäusern von Steinbrucker & Raubert geplant und weist drei Öffnungen auf: zwei schmale Tore mit geradem Sturz und gerader Verdachung für Passanten, die in die Höfe der Mietshäuser führen, in der Mitte das breite, korbbogengewölbte Zufahrtstor mit eingestellten Säulen für die Villa Sarrazin. Die Toranlage aus Mauerwerk mit Putznutung wird von zwei Statuen bekrönt: zwei Knabenfiguren mit einem Schaf beziehungsweise einem Rehbock. Ursprünglich standen vier Skulpturen auf dem Tor, von denen zwei verlorengegangen sind. Auch die Einfriedung vor dem Tor ist nicht mehr vorhanden. Das Tor war die angemessene Eröffnung eines Weges zu einer Villa in einem Park, der mit seinem alten Baumbestand bis heute erhalten ist.

Nach der Fertigstellung hat Richard Sarrazin die Häuser erworben. 1918 heißt der Eigentümer von Nr. 79A, 80, 81 und 82 Dr. jur. Richard Sarrazin. Der Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik verläuft nicht spurlos. 1922 sind Nr. 79A, Nr. 80 (Ulmenhof), Nr. 81 und Nr. 82 verkauft. Richard Sarrazin wohnt als Mieter in Nr. 81. Wahrscheinlich, schreibt Urgroßenkel Walter Boosfeld, ist ihm eine riskante Finanzierung zum Verhängnis geworden. Gehört haben die ab 1910 errichteten Mietshäuser wohl immer nur der Bank. Die 1919 notariell erstellte Liste der von seiner Frau in die Ehe eingebrachten Güter legt den Verdacht nahe, dass er in finanzielle Schwierigkeiten geraten war und die Mitgift seiner Frau aus der Konkursmasse heraushalten wollte. Das Projekt war wohl eine Nummer zu groß gewesen für ein, wenn auch fürstliches Beamtengehalt. Dabei war der Urgroßvater ein kluger Kopf und alter Hase, promovierter Jurist, begabt mit richterlicher Sprachgewalt. Über dieses Finanzdrama ist in der Familie nichts bekannt.

Richard Sarrazin stirbt am 12. Februar 1926 und wird auf dem Katholischen Friedhof in Mariendorf bestattet. Die Witwe wohnt noch bis 1930 zur Miete in der Kaiserallee Nr. 81, zieht dann nach Remagen, wo sie am 26. Juli 1942 verstirbt. Bestattet wird Johanna Sarrazin geb. Reygers ebenfalls auf dem Mariendorfer Friedhof. Die Familiengrabstätte ist inzwischen eingeebnet.

Neuer Besitzer der Villa Ulmenhof Nr. 80 wurde die Firma Theodor Keitel AG Berlin, die im August 1922 eine Zeichnung von Architekt Robert Kirsch aus Wilmersdorf betreffend Ausbau des Dachgeschosses des Hauses Kaiserallee Nr. 80 einreicht. Die Gauben verschwinden. Am 24. April 1931 bringt die Theodor Keitel AG Berlin als Bauherr Entwürfe des Architekten Wilhelm Peters ein. Auf dem gesamten Gelände zwischen Kaiserallee, Stubenrauchstraße und Goßlerstraße soll ein gigantischer Wohnkomplex errichten werden. Dazu kommt es nicht. 1940 kauft die Stadt Berlin den Ulmenhof samt 5000 Quadratmeter Garten und macht aus der Villa Sarrazin eine Kindertagesstätte. 1978 war das Gebäude wohl so heruntergekommen, dass das Bezirksamt Schöneberg den Abriss der Villa beschloss.

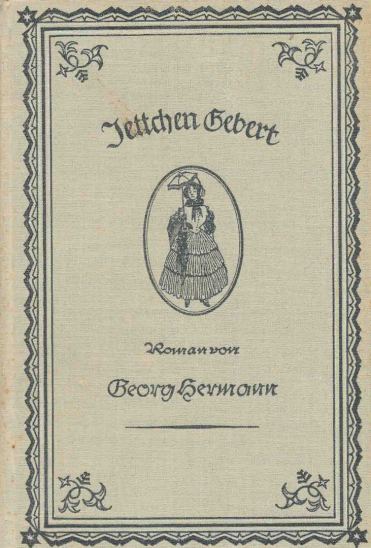

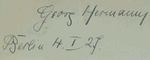

Bevor es dazu kam, machte der Pressefotograf Jürgen Henschel (1923-2012) im Auftrag der Tageszeitung Die Wahrheit der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW) am 20. September und am 5. Oktober 1978 noch Aufnahmen. Es sind die letzten Bilder der ehemaligen Sarrazinschen Villa Ulmenhof, die im Museum Schöneberg archiviert sind. Obwohl eine Bürgerinitiative protestierte und sich gegen eine Neubebauung und für einen öffentlichen Park aussprach, entschied sich die BVV von Schöneberg für den Bau einer neuen Kindertagesstätte, die am 1. Februar 1986 eröffnet wurde. Wiederum war es der Fotograf Jürgen Henschel, der das leergeräumte Areal mit dem alten Baumbestand am 22. Februar 1982 dokumentierte. Zur Beruhigung der Gemüter hatte Schöneberg die Freifläche bereits 1962 zum Georg-Hermann-Garten erhoben, in Erinnerung an den jüdischen Schriftsteller, der 1943 im KZ Auschwitz ermordet wurde. Der Bildhauer Alois Hans Scherhag (1890-1963) erhielt den Auftrag für einen Gedenkstein: Dem Gedenken an Georg Herrmann, 1871-1944, der in den Jahren 1901-1906 im Hause Bundesallee 108 wohnte und hier sein Jettchen Gebert schrieb.

Fatal ist, dass sich der Georg-Hermann-Garten auf dem Grundstück des eingezäunten Spielplatz des Kindergartens befindet, die Gedenkstele unter Bäumen versteckt ist und öffentlich nicht wahrgenommen werden kann. Obendrein präsentiert der Stein statt 1943 das falsche Todesdatum 1944. Det ist Berlin.

Bundesallee Nr. 86-88

Bambergwerk und Askania Werke AG

Der Erfolg stieg Carl Bamberg zu Kopf. Irgendwann schlugen die Entbehrungen seiner Jugend um. Er fuhr nur noch mit der Equipage, obgleich recht beleibt, aß und trank er, was ihm schmeckte. War es die Leberzirrhose, die den Durst bewirkte, oder war es der Alkohol, der die Leberzirrhose förderte? 1892 kam das Ende – mit 45 Jahren – und der Grabstein auf dem Friedhof Stubenrauchstraße: „Hier ruht der Mechaniker und Optiker Carl Bamberg, * 12. Juli 1847, † 4. Juni 1892.“

Berlin gewährte dem Konstruktionskünstler eine Ehrengrabstätte – bis zum Jahr 2004. Dann war es mit der Ehrung des Verstorbenen genug. Der Senat strich Bamberg von der Liste. Vergessen wurde, dass sich der Mechaniker und Optiker um die Stadt besonders verdient gemacht hatte, dass seine Friedenauer Werkstätten 1889 für die Urania den Bamberg-Refraktor gebaut hatten, der mit seinem 12-Zoll-Linsenfernrohr und einer Brennweite von fünf Metern heute die Wilhelm-Foerster-Sternwarte ziert. Das spektakuläre Beispiel für die klassische Sternenbeobachtung ist inzwischen ein Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Carl Bamberg war eine Entdeckung von Carl Zeiss (1816-1888) und Ernst Abbe (1840–1905). Sie erkannten dessen Intelligenz und sein Geschick für die Fertigung von feinmechanischen Geräten, eine Neigung, so kurios das für einen Spezialisten von optischer Präzisionsmechanik auch anmutet, die letztlich darauf beruhte, dass Bamberg kurzsichtig war. 1869 ging er nach Berlin, machte sich 1871 mit einer kleinen Werkstatt in der Linienstraße selbstständig. Den enormen Bedarf konnte er nicht befriedigen. Wer in der Reichshauptstadt feinmechanische Geräte kaufen wollte, musste sich weiterhin nach London, Prag oder Paris bemühen. Für Wilhelm Foerster (1832-1921), Leiter der Berliner Sternwarte, war dies nicht hinnehmbar. Er besprach die Lage mit seinen Kollegen vom Reichsvermessungsamt, Physikalischer Reichsanstalt und Admiralität: Man müsse dem jungen Mann auf die Beine helfen, damit er als deutscher Lieferant für den deutschen Bedarf sorgen könnte. Die Herren luden Bamberg 1873 zu einer Besprechung ein und teilten ihm mit, dass er Hoflieferant werden sollte. Bamberg aber sah sich außerstande, dieses Angebot anzunehmen. Es fehle ihm das Geld für Investitionen. Das wurde geregelt – unter der Bedingung, dass er seine Verlobte Emma Roux von Jena nach Berlin holt und heiratet, weil „ein ordentlicher Meister ohne Meisterin nichts tauge“.

Als die Urania 1887 ein Großteleskop mit 30 Zentimeter Öffnungsdurchmesser bestellte, musste für die Produktion Platz geschaffen werden. Bamberg erwarb das Grundstück in der Friedenauer Kaiserallee und ließ sich Werkstätten und Landhaus bauen. Für die Marine produzierten die Werkstätten für Präzisions-Mechanik und Optik Carl Bamberg Kompasse und Entfernungsmesser, für die Kartografie von Vermessungsamt und Generalstab Winkelmessinstrumente, für die Sternwarten Passagegeräte und Meridiankreise, für die physikalischen Universitätslabors Meß- und Richtungsgeräte.

Sohn Paul Bamberg (1876-1946) war beim frühen Tod des Vaters noch minderjährig. Witwe Emma Bamberg geb. Roux übernahm die Leitung der Firma. 1904 stieg der Sohn ein. Da er sich meist mit seiner Münzsammlung beschäftigte, geriet das Werk ins Schlingern. 1912 wurde die Notbremse gezogen und Vetter Max Roux (1886-1946) als Mitinhaber an das Haus gebunden. Max Roux hatte nach seinem Maschinenbaustudium an der Gewerbeakademie in Chemnitz als Ingenieur in Bremen gearbeitet. 1912 heiratete er die aus Rostock stammende Käte Bolzendahl (1887-1941). Sie hatten drei Kinder: Hans-Georg (1915-2011), Wilhelm (1916-1940) und Ingeborg (1920-2005). Roux war bewusst, dass eine Zukunft der Fabrik nur durch die Bindung von Spezialisten für Feinmechanik gewährleistet sein würde. Der Kriegsausbruch von 1914 bestätigte dies: Dem Militär fehlte eine moderne Wehrtechnik.

Die kaiserliche Marine verlangte magnetische Kompasse für U-Boote, weil der Kreiselkompass bei Unterwasserfahrten vom Feind abgehört werden konnte. Das Heer benötigte Peilgeräte zum Anpeilen feindlichen Artilleriefeuers, die Luftwaffe Visiereinrichtungen zur Flugzeugbekämpfung, die Ufa Kameras für die Kriegsberichterstatter. Der Umsatz stieg auf 5.000.000 Mark pro Jahr. Aus 65 wurden in den vier Kriegsjahren 750 Mitarbeiter.

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs fiel das Militär als Kunde weg. Roux setzte jedoch durch, dass die Marine alle Aufträge bezahlte, die sie bis Kriegsende erteilt hatte. Das Werk war gerettet, allerdings musste nach dem Versailler Vertrag ein Ersatz für die nun verbotene militärische Produktion gefunden werden. Für die weitere Entwicklung der Firma kam es gelegen, dass 1920 ein Gasmessgerät entwickelt worden war, für das sich die Deutsche Continental Gas AG interessierte. Da das Bambergwerk nicht bereit war, eine Baulizenz zu vergeben, kam es 1921 zur Fusion von Zentralwerkstatt für Gasgeräte GmbH Dessau und Carl Bamberg-Werk zur Askania-Werke AG. In Friedenau wurden weiterhin astronomische und geophysikalische Instrumente gebaut. Bereits 1919 wurde das Potsdamer Unternehmen für Feinmechanik und Optik Otto Toepfer & Sohn übernommen. Es folgten die Übernahmen der Berliner Konkurrenten Julius Wanschaff, Hans Heele und Adolf Koepsel samt ihrer Spezialisten. So konnten Instrumente für die Sternwarten Bosscha auf Java (1922) und Belgrad (1928) gefertigt werden. Askania überstand die Inflation und war obendrein in der Lage, im Bereich Kaiserallee und Stubenrauchstraße Grundstücke zu erwerben.

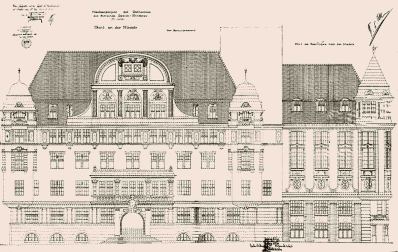

Noch vor Ende des Ersten Weltkriegs hatten sich Hans Altmann und Max Roux kennen gelernt. Der eine war ein angesehener Architekt, der andere ein gewiefter Geschäftsmann. Wem der Preis zu hoch war, entgegnete Roux: Wir sind eine Apotheke, vielleicht können Sie es in der Drogerie nebenan billiger einkaufen. Nachdem bereits 1919 nach Entwürfen von Hans Altmann der viergeschossige Stahlbetonskelettbau für das Konstruktionsbüro errichtet worden war, entstand unter seiner Ägide in den folgenden Jahren auf einer Fläche von 0,5 Hektar eine ausgedehnte Fabrikanlage, deren Fassaden generell mit Sichtziegelmauerwerk und farbigem keramischen Bauschmuck des Bildhauers Bernhard Butzke (1867-1952) verkleidet wurden.

Nach 1933 zeichnete sich ab, dass sich die Nationalsozialisten nicht mehr an den Vertrag von Versailles halten würden. Im Zusammenhang mit den Rüstungsplänen von 1935/36 stehen die Bauten auf dem Gelände des Gaswerkes Mariendorf. Der Continental Gas AG kaufte Askania eine Fläche von 115.000 Quadratmetern ab, auf der nach Altmanns Plänen noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs eine moderne Fabrikstadt entstand, mit Shedhallen, siebenstöckigen vollklimatisierten Justiertürmen, Kältekammern, Wasserwerk für die Klimaanlagen, Verwaltungsgebäude, Speisesaal mit 2.000 Sitzplätzen, Küche, Lagerhallen, Sportplatz – auch Wohnbaracken für Fremdarbeiter. 1939 beschäftigte die Askania-Werke AG rund 5.000 Arbeiter an drei Standorten – in Friedenau: Bau von wissenschaftlichen Geräten, Einzeloptik, Entwicklungslabors und Hauptverwaltung, in Mariendorf: Luftfahrtgeräte, Reihenoptik, Kreiselgeräte, Sonderbau für Marine und in den angemieteten Gebäuden der Berliner Telefonbaugesellschaft in Steglitz Regler. Anfang der 1940er Jahre wurden Produktionsteile an den Bodensee verlegt. Daraus entstand 1947 das Bodenseewerk Überlingen, das inzwischen der Diehl Stiftung gehört und sich Diehl Defence nennt.

Obwohl die Alliierten ausgemacht hatten, dass nach Kriegsende Friedenau und Mariendorf zum amerikanischen Sektor von Berlin gehören, sorgte die Rote Armee von April bis Juli 1945 dafür, dass die Askania-Werke AG geplündert wurde. Was nicht in die Sowjetunion geschafft wurde, kam nach Teltow, so dass dort 1946 eine Askania Feinmechanik und Optik GmbH Teltow gegründet werden konnte, aus der 1954 der VEB Geräte- und Reglerwerk Teltow (GRW) wurde. Im Westen Deutschlands sind die Reste der Askania-Werke AG später von diversen Unternehmen übernommen worden.

Geblieben sind der Name Askania und das zur Krone stilisierte Markenzeichen – entstanden 1921 mit der Fusion von Zentralwerkstatt für Gasgeräte GmbH Dessau und Carl Bamberg-Werk Friedenau zur Askania-Werke AG. Die beiden Produktionsstandorte beriefen sich auf den Askanier Albrecht der Bär, der im Jahre 1157 die Mark Brandenburg gegründet hatte und als erster Markgraf in die Geschichte einging. Nach dem Zweiten Weltkrieg erwarben der Architekt Georg Becker und der Bankdirektor Günter Kries den Gebäudekomplex in der Bundesallee Nr. 86-89. Die Familienstiftung der heutigen Becker & Kries Unternehmensgruppe sorgte für eine wohlfeile Sanierung der denkmalgeschützten Askaniahöfe - Becker & Kries.

Bundesallee Nr. 104-105

Ecke Rheinstraße Nr. 39-39A

Baudenkmal Kaufhaus

Datierung 1961-1962

Entwurf Architekt Hans Schaefers

Bauherr Ebbinghaus KG

Hans Schaefers (1907-1991) entwarf zwischen 1950 und 1980 in Berlin herausragende Bauten, darunter das BfA-Haus am Hohenzollerndamm, die Sankt-Konrad-Kirche in der Rubensstraße und am Rheineck das Konfektionshaus Ebbinghaus. Das Konfektionshaus besteht aus einem eingeschossigen Flachbau, einem Luftgeschoss mit Parkdeck und einem aufgeständerten, dreigeschossigen, winkelförmigen Kopfbau, der nach Süden mit hohen Fensterbändern geöffnet und mit weit auskragenden horizontalen Sonnenblenden geschützt ist.

Bei dem Bauwerk handelt es sich um einen Stahlbetonskelettbau mit fünfeckigen Stützen, der verglast und mit emaillierten Blechtafeln verkleidet ist. Der bescheiden dimensionierte, aber die Strukturlinien der stadträumlichen Situation elegant umsetzende Bau ist zu einer Landmarke an der südlichen Einfahrt nach Friedenau geworden, vergleichbar mit der Wirkung des Rathauses Friedenau am Breslauer Platz als Orientierungspunkt weiter im Norden. Topographie Friedenau, 2000. Die Nutzung als Modehaus blieb bis 2006 erhalten. Danach erfolgte der Umbau zu Ärztehaus und Biomarkt. Obwohl das Gebäude unter Denkmalschutz stand, wurde der Abriss von Parkdeck und Rampe mit Zustimmung des Bezirksamts Schöneberg genehmigt – eine nicht nachvollziehbare Entscheidung mit einem erheblichen Denkmalverlust.

Bundesallee Nr. 108

Georg Hermann (1871-1943)

Im Verlag „Das Neue Berlin“ hatten Gert und Gundel Mattenklott 1996 begonnen, das Werk von Georg Hermann in 21 Bänden herauszugeben. Erschienen sind 10 Bände. Der Tod von Gert Mattenklott im Jahr 2009 und finanzielle Schwierigkeiten des Verlages führten wohl leider zum vorzeitigen Ende des Projekts. Die Initiative, Hermanns Schriften wieder, zum Teil auch erstmals, Lesern zugänglich zu machen, war eine Bemühung, die Erinnerung gegen den Sog des Vergessens zu wahren:

„Georg Hermanns (1871-1943) Schriften sind geprägt von historischer und vor allem kunsthistorischer Kennerschaft, gediegener Erzählkunst und politisch gesellschaftlicher Gegenwärtigkeit, von aufklärerischem Weltbürgertum und Leidenschaft für Berlin als die Metropole des frühen 20. Jahrhunderts. Einige von Hermanns Romanen, allen voran Jettchen Gebert und Henriette Jacoby, die die Geschichte einer jungen Frau aus dem jüdischen Berlin erzählen, waren das, was man heute Bestseller nennt ... Im Vorwort zu Jettchen Gebert (1906) schlägt der Autor sein Lebensthema an: Erzählend will er dem vergangenen und so schnell vergessenen Leben ein Denkmal und einen Namen geben: ‚Warum soll nicht das Wort vom Leben Zeugnis geben? Warum soll nicht der letzte Hall von Menschen und Dingen aufgefangen werden?‘

Wer war Georg Hermann? Als Georg Borchardt ist er 1871 geboren, das jüngste von sechs Kindern einer alteingesessenen Berliner jüdischen Familie. Später nahm er den Vornamen seines Vaters als Künstlernamen an ... Georg Hermann lag der politische Dogmatismus so fern wie jeder religiöse. Er war einer anderen Tradition verpflichtet als dem puritanischen, auf Arbeit und Askese gerichteten dogmatischen Kommunismus: dem von Heinrich Heine und später von Paul Lafargue (1842-1911), dem Schwiegersohn von Karl Marx, formulierten Programm einer zukünftigen Welt, in der alle Menschen das Recht auf den Genuss der irdischen Güter und auf Müßiggang haben würden. Die poetische Devise hat Heine in ‚Deutschland, Ein Wintermärchen‘ formuliert.

Hermanns Stimme klingt liebenswert, subtil nuanciert – und heutiger Redeweise fremd - aus dieser unwiederbringlichen Vergangenheit herüber. Mehrfach hat er zum Judentum in Deutschland Stellung bezogen, ausführlich und prägnant vor allem im Essay ‚Der doppelte Spiegel‘ von 1926, in dem er sich mit dem lauter werdenden Antisemitismus auseinandersetzt. Gegen das übliche und auch in sogenannten philosemitischen Schriften vorgetragene Argument, die Juden seien ein Fremdkörper in Deutschland, weist er hin auf die 1900 Jahre alte jüdische Tradition, die sich mit der Römerkultur südlich des Limes deckt, auf die jüngere nördlich des Mains und östlich des Rheins, auf ihre große Bedeutung im kulturellen Leben vor allem des ausgehenden 18. Jahrhunderts: ‚Ihre Salons, ihre klugen Frauen sind der erste Nährboden für die deutsche Literatur, und sogar der Weltruf eines Goethe wurde hier geschaffen.“

Mit leichter Ironie schreibt er: „In deutsche Kunst und deutsche Kultur war er (der deutsche Jude) ohne Zweifel verliebter als die anderen Deutschen und setzte sie durch Anteilnahme reichlicher in Nahrung; oder es war im Verhältnis zum mindesten ein größerer Prozentsatz Juden, der das tat, als bei den Ariern der gleichen sozialen Stufe. All das sind Dinge, denen der deutsche Jude sich weder zu rühmen hat, noch zu schämen braucht.“

Indes geht es Hermann nicht um eine Rechtfertigung der jüdischen Existenz in Deutschland mit Hilfe der unbezweifelbaren Leistungen jüdischer Intelligenz, auch wenn er immer wieder Gefahr läuft, in der Auseinandersetzung mit den stereotypen Leitsätzen seiner Kontrahenten in diese problematische Argumentation abzudriften. Dagegen betont er das Lebensrecht jedes Menschen gleich wo auf dieser Erde. Mit entschiedenem Selbstbewusstsein lehnt er die Phrasen von den angeblichen jüdischen Minderwertigkeitsgefühlen ab. Sehr genau erkennt er die größte Gabe der Juden an Deutschland - ihr Weltbürgertum:

„Ja, ist denn der Jude kein Deutscher, weil er kosmopolitischer ist, nicht so engstirnig, enghorizontig wie die Arier ...? Weil er das Gute liebt, wo immer es zu finden ist. Wenn wir deutschen Juden mehr international und kosmopolitisch betont sind, so wollen wir noch lange nicht unser Deutschtum aufgeben, sondern wollen weiter nichts tun, als die Fenster aufmachen, um in ein Zimmer, in dem die Luft dumpf und muffig geworden ist, neue Luft hereinzulassen.“ Der jüdische Internationalismus ist auch Hermanns heftigstes Argument gegen den Zionismus, ein Thema, das in seinen Exilbriefen öfter auftaucht. Für ihn waren die Juden gerade durch ihren Kosmopolitismus das Salz der Erde.

Es kam, wie es kommen musste. 1933 floh er nach Holland. 1943 wurde er von den Deutschen interniert. Am 16. November kam er nach Auschwitz. Dort endet seine Geschichte.

Von Georg Hermann gibt es mehrere Berliner Adressen, so Kaiserallee Nr 108 (Bundesallee) und auch Laubenheimer Straße Nr. 2 (heute Kreuznacher Straße Nr. 28 und zum Ortsteil Wilmersdorf gehörend). An diesem Haus wurde 1988 eine Gedenktafel enthüllt. Bereits 1962 entstand auf dem Grundstück zwischen Stubenrauchstraße Nr. 6 und Goßlerstraße Nr. 24/25 der „Georg-Hermann-Garten“ – der nur mit Mühe zu finden ist – und eine Gedenkstele – in einem unwürdigen und verwahrlosten Umfeld.

Im Roman „Der kleine Gast“ machte er bereits 1925 seinem Wohnort eine Liebeserklärung: „Denn, man mochte gegen Friedenau sagen, was man wollte, es hatte in seinem alten Kern schöne Gärten mit Obst und Sträuchern, und reizende Vorgärten dazu, das Eldorado für Tonzwerge und weißgetupfte Tonrehe vor der Tropfsteingrotte.“

Bilder aus dem Stummfilm „Jettchen Geberts Geschichte“

Film von Richard Oswald, 1918

Drehbuch Richard Oswald

Kamera Max Faßbender

Produktionsfirma: Richard Oswald-Film GmbH Berlin

Produzent: Richard Oswald

Format: 35mm, 1:1,33

Bild/Ton: s/w, stumm

Prüfung/Zensur: 09.1918

Uraufführung: 08.11.1918

Besetzung

Mechthild Thein: Jettchen Gebert

Conrad Veidt: Dr. Friedrich Köstling

Leo Connard: Salomon Gebert

Martin Kettner: Ferdinand Gebert

Julius Spielmann: Jason Gebert

Clementine Plessner: Rikchen Gebert, Salomons Frau

Else Bäck: Hannchen Gebert, Ferdinands Frau

Max Gülstorff: Onkel Eli

Helene Rietz: Tante Minchen

Robert Koppel: Julius Jakoby aus Bentschen

Ilka Karen: Pinchen, seine Schwester

Hugo Döblin: Onkel Naphtali

Fritz Richard

Gedreht wurde der Film im Sommer 1918. Bei der Zensurvorlage im September 1918 erhielt „Jettchen Geberts Geschichte“ Jugendverbot. Die Uraufführung des ersten Teils fand am 8. November 1918 am U.T. Kurfürstendamm statt. Der Vierakter besaß eine Filmlänge von 1373 Metern. Der zweite, ebenfalls vieraktige Teil, „Henriette Jacoby“, war 1393 Meter lang und wurde am 13. Dezember 1918 am U.T. Nollendorfplatz erstmals gezeigt. Damit kamen beide Teile auf eine Gesamtspieldauer von etwa 135 Minuten. Quelle: DIF

Bundesallee Nr. 111

Cinema

In diesem Haus sollen bereits 1911 Stummfilme über die Leinwand der Corso-Lichtspiele geflimmert sein. Das ist unwahrscheinlich, da die Nr. 111 im Adressbuch als Baustelle verzeichnet ist. Der gewöhnlich gut informierte Friedenauer Lokal-Anzeiger berichtete damals nur von Rheinschloss-Lichtspiele in der Rheinstraße Nr. 60 und Biophon-Theater-Lichtspiele in der Rheinstraße Nr. 14. Allerdings sind unter Kaiserallee Nr. 102 die Empire-Theater-Lichtkunstspiele eingetragen. 1919 erscheinen unter Kaiserallee Nr. 111 erstmals die Kolibri-Lichtspiele – präsentiert wird Die Rose von Stambul mit Fritzi Massary nach der Operette von Leo Fall. Von 1928 bis 1959 firmiert das Etablissement mit 200 Plätzen unter dem Namen Friedenauer-Lichtspiele.

In Kinoarchitektur in Berlin 1895-1995 heißt es: Dreißig Jahre gehören seitlich angelagerte Logen zur Ausstattung des sonst schlichten Kinos, doch erst 1941 kommt es zur Einrichtung eines Foyers, dem diese zum Opfer fallen. Trotz Kriegsschäden läuft der Spielbetrieb weiter. Erst 1959 versucht das Kino, unter dem neuen Namen Cinema modernen Ansprüchen außen wie innen gerecht zu werden. Die schlichte, glatt verputzte Fassade mit einem von Schaukästen flankierten Eingang betont der in eine gesimsartige Lichtleiste schräg plazierte, schwungvolle Namenszug. 1973 wurde das Kino von Gertrud und Udo Zyber übernommen. 1988 ging die Immobilie an die Korenzecher Grundbesitzverwaltungs GmbH und das Lichtspielhaus an die UFA Theater GmbH. Seit 1993 wird das Kino mit nun 181 Plätzen von der To the movies Filmverleih- und Filmtheaterbetriebsgesellschaft mbH geführt, die wiederum Teil der Cineplex-Gruppe ist.

Bundesallee Nr. 129

Baudenkmal Mietshaus

Datierung 1892

Entwurf Maurermeister R. Miethe

Der Südosten der Platzrandbebauung zwischen Bundesallee und Schmiljanstraße wird von einer Gruppe von vier keilförmig angeordneten Mietshäusern eingenommen: dem Eckhaus Bundesallee 130/Friedrich-Wilhelm-Platz 9/Schmiljanstraße 1 und den drei Häusern Bundesallee 129, Schmiljanstraße 2 und 3. Alle vier Mehrfamilienhäuser wurden 1892 nach Plänen von R. Miethe errichtet und sind viergeschossig, wie dies durch die neue Bauordnung von 1892 ermöglicht worden war. In der Bundesallee schließt sich als weiteres Haus die Nr. 129 und in der Schmiljanstraße die Nr. 2 an. Bei beiden handelt es sich jeweils um ein siebenachsiges Haus mit Mittelerker und flankierenden Seitenbalkons.

Topographie Friedenau, 2000

Bundesallee Nr. 133

Wolffs Bücherei & Friedenauer Presse

Begonnen hatte es mit Wolffs Bücherei in St. Petersburg, als Maurycy Wolff (1825-1883) im Jahre 1825 im Kaufhaus Gostiny Dwor am Nevskij Prospekt in St. Petersburg eine Buchhandlung eröffnete. Schon bald, auch das wird später zur Friedenauer Literaturgeschichte gehören, reichte ihm das bloße Bücherverkaufen wohl nicht mehr aus. Er wurde Verleger, einer der einfluss- und erfolgreichsten Russlands. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Ludwig Buchhandel und Verlag. Mit der Oktoberrevolution 1917 wurde das Unternehmen verstaatlicht. Ludwig floh mit Familie nach Deutschland. 1929 eröffnete er schließlich im Westend eine Leihbücherei. Im gleichen Jahr wurde Tochter Katharina geboren. Ludwigs Sohn Andreas eröffnete 1931 in der Kaiserallee (heute Bundesallee) eine Buchhandlung.

Wolffs Bücherei wurde mit Lesungen stadtbekannt. Hier fanden sich Schriftsteller ein, die ringsherum wohnten: Uwe Johnson, Günter Grass, Max Frisch, Hans Magnus Enzensberger, Günther Bruno Fuchs, Volker von Törne, Nicolas Born, Hans Christoph Buch und natürlich auch Die Stimme der Kritik Friedrich Luft.Aus Wolffs Bücherei wurde 2009 die Buchhandlung Der Zauberberg. Geblieben aber ist der Verlag Friedenauer Presse, den Andreas Wolff 1963 gründete, und den 1983 seine Tochter Katharina Katja Wagenbach-Wolff, der Urenkelin von Maurycy Wolff, übernahm. Am 17. März 2006 wurde der Verlag mit dem Kurt-Wolff-Preis geehrt. Die Laudatio hielt damals der Chef des Münchener Carl Hanser Verlags Michael Krüger. Wir zitieren daraus auszugsweise:

Mein Vergnügen beginnt immer damit, dass ich Deine Bücher, wenn der Karton sie hergegeben hat, anders anfasse als die meisten anderen Bücher. Zum Beispiel die Friedenauer Presse-Drucke mit dem rauhen Umschlagkarton in englischer Broschur, die den maximal zweiunddreißigseitigen Heften im großen Format Halt und Stil geben, die sorgfältige, den Text zu höchster Lesbarkeit steigernde Typographie; der klare Druck, oft von der Druckerei Gericke, die ich noch aus den Tagen von Günter Bruno Fuchs kenne; die bei so vielen normalen Büchern schmerzlich vermisste Fadenheftung – jeder Pressen-Druck aus Friedenau ist ein kleines, bescheidenes, aber doch auch stolzes und selbstbewusstes, in jedem Fall ganz unwagnerisches Gesamtkunstwerk. Und weil die Serie im Format etwas größer angelegt ist als die meisten anderen Bücher, findet man die Hefte trotz der wegen des geringen Umfangs notwendigerweise fehlenden Rückentitel im Bücherregal wieder. Ich glaube, ich habe im Lauf der Jahre alle Hefte gelesen, die zusammengenommen eine stabile papierene Brücke aus dem 18. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert schlagen: von Diderot und de Quincey bis zu Lenau und Leopardi, von Turgenev bis zu dem immer noch nicht hinreichend berühmten metaphysischen Clown Daniil Charms, von Alfred Döblin zu Wolfgang Hilbig und Jürgen Theobaldy. So ist eine Bibliothek der kurzen Schriften entstanden, die sich einmal Deinen sehr persönlichen Interessen verdankt, zum anderen den Zwängen des Umfangs: alles, was sich breiter macht als zweiunddreißig Seiten, muß draußen bleiben. Dieser „Zwangscharakter“, wenn ich so sagen darf, in Verbindung mit Deinen „östlichen“ Vorlieben und Deiner offenbar unstillbaren Neugier entwickelte eine besondere Logik, denn plötzlich stehen Texte nebeneinander, die vorher nie im Traum an eine solche Nachbarschaft gedacht hatten: der hinreißende französische Naturforscher Jean-Henri Fabre mit seinen Beobachtungen über die Luft verträgt sich plötzlich ganz ausgezeichnet mit Wolfgang Hilbigs „Über den Tonfall“, und Melvilles „Hunilla, die Chola-Witwe“ steht neben den „Küssen“ des Johannes Secundus in einem ganz anderen Licht da. Und dazwischen die Entdeckungen: Der Tscheche Ivan Wernisch und seine schon vergessen geglaubte Landsmännin Vera Linhartovà, die Holländerin Judith Herzberg und der englische Texaner Christopher Middleton, alles hochzivilisierte Herrschaften, die sich kurz fassen, um bei Dir Eintritt zu erheischen. Und Du kleidest sie alle in einen Traum von Druck und Papier, damit sie in Deinem Friedenauer Ballett bella figura machen ...

Katja hat den Willen zum schönen Buch als genetische Disposition in die Wiege gelegt bekommen, von ihrem Urgroßvater Moritz Wolff, dem großen russischen Verleger, aber auch vom Vater Andreas Wolff, der in Friedenau die Wolff’sche Bücherei betrieb und selbst wunderbar ausgestattete Pressendrucke herausgab, von Günter Grass bis Günter Bruno Fuchs, den Friedenauer Schriftstellern, die sich in der Buchhandlung die Klinke in die Hand gaben. Es ist ein Glück, daß Katja diese Tradition aufgenommen und fortgeführt hat nun schon seit fast fünfundzwanzig Jahren. Das beglückendste aber an diesem Spezialverlag für außergewöhnlich schöne und außergewöhnlich schöngemachte Bücher ist der Mangel an Willen zur Macht: Er wird größer nur durch Tradition, nicht aber, weil die Verlegerin mit Bertelsmann konkurrieren möchte. Wenn also jemand den Kurt-Wolff-Preis zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene verdient hat, dann ist es Katja Wagenbach und ihre Friedenauer Presse. Ihr Wappentier ist der Kranich, der, wie es heißt, Schleifen in der Luftröhre hat, die ihm seine trompetenden Rufe ermöglichen. Alle Trompeten sollen heute zu Katjas Lob ertönen.

Bundesallee Nr. 139

Ecke Sieglindestraße

Baudenkmal Mietshaus

Datierung 1906

Entwurf & Bauherr Fritz Schönknecht

Das Eckhaus Bundesallee 139/Sieglindestraße 5 wurde 1906 von Fritz Schönknecht erbaut und hat zwei Aufgänge. Die Fassade ist im Unterschied zu der des Nachbarhauses noch sehr in historistischen Vorbildern befangen: Ein Erker mit drei Fenstern und einem Turmgeschoss mit Welscher Haube betont die stumpfwinklige Ecke. Die längere Fassade in der Sieglindestraße wird durch zwei jeweils zweiachsige Erker mit klassizistischen Dreiecksgiebeln und Loggien gegliedert. Bei der Fassade an der Bundesallee sind nur Balkons an den Eck-Erker angefügt. Die Fassade ist mit sparsam eingesetztem Dekor in den Brüstungsfeldern der Erker geschmückt; hier fallen besonders zwei antikisierende Reliefs mit einem Kentauren und einem Stier ins Auge. Topographie Friedenau, 2000