Für die Bebauung des Wilmersdorfer Oberfelds wurde 1871 der Landerwerb- und Bauverein auf Aktien gegründet. Auf dem höher gelegenen Areal östlich der Provinzialchaussee von Berlin nach Potsdam entstanden 1872 die ersten verputzten Landhäuser in der Ahornstraße, Bahnstraße und Kastanienstraße, die 1875 in Mosel-, Saar- und Illstraße umbenannt wurden. Auf Grund ihres markanten ringförmigen Verlaufs wurde der Name Ringstraße beibehalten. Sie gehört zu den ersten Straßen der Kolonie Friedenau. Erst 1962 wurde aus der Ringstraße die Dickhardtstraße, benannt nach dem Schöneberger Bürgermeister Konrad Dickhardt (1899-1961). Über seine Verdienste ist bekannt, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg in Schöneberg die SPD aufbaute, und als Finanzstadtrat wohl dafür sorgte, dass die Schöneberger Sängerknaben für ihre erste Chorreise nach Westdeutschland mit weißen Kniestrümpfen, kurzen schwarzen Hosen und dunkler Weste mit dem Berliner-Bären-Emblem auf der Brust ausgestattet wurden. Wohl auch dafür wurde ihm 1962 ein Ehrengrab des Landes Berlin auf dem kommunalen Friedhof Eythstraße bewilligt, das 1990 und noch einmal 2018 um weitere 20 Jahre verlängert wurde.

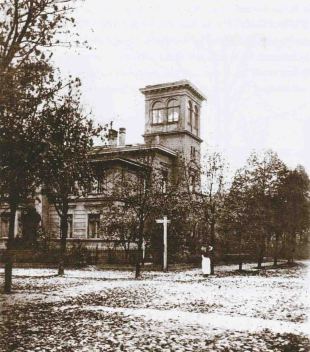

Die älteste noch verfügbare Aufnahme von der einstigen (allerdings schon zweiten) Bebauung der Ringstraße stammt von 1898 und zeigt die Villa des Lotterieeinnehmers und Gemeindeschöffen Gustav Lichtheim.

Dickhardtstraße Nr. 2

Das viergeschossige Mietshaus Dickhardtstraße 2 wurde 1909-10 von Oscar Haustein erbaut. Das Haus zeigt eine symmetrisch angelegte Jugendstilfassade über dem Souterrain. In der Mittelachse befindet sich der Hauseingang mit dem Treppenhaus, das den Zweispänner erschließt. Das Treppenhaus wird durch verschiedene Fenster belichtet: durch drei kleine gereihte Fenster, darüber durch ein hohes Fensterfeld über zwei Geschosse mit einer Vielzahl kleiner Fenster (mit Farbverglasung und - abschließend - wieder durch drei kleine gereihte Fenster. Beiderseits der Mittelachse springen Erker mit seitlichen Balkons vor, die im ersten und dritten Obergeschoss geschweifte Kupferblechbrüstungen zeigen. Im dritten Obergeschoss treten an die Stelle der seitlichen Balkons jeweils Loggien. Die Erker werden von Kupferblechhauben bekrönt. In der Mittelachse erhebt sich ein steiler Quergiebel mit Kartusche. Das Haus besitzt noch sein Jugendstil-Vorgartengitter mit geometrischen Motiven. Topographie Friedenau, 200

Dickhardtstraße Nr. 3

Der Vorort Friedenau wird im Berliner Adressbuch für das Jahr 1874 erstmals erwähnt, darunter eine Ringstraße, die mit den Eigentümern Fuhrherr Rockel (Nr. 1-2) und Geheimer Secretär Sotteck (Nr. 3) beginnt und bei Nr. 52 endet. 1880 gehört Nr. 1-2 zur Rheinstraße Nr. 52. Nr. 3 geht 1885 an den Geheimen Registrator Grohn, der das Grundstück schon 1886 an den Baumeister Weiß verkauft. So bleibt es, bis 1910 für Nr. 3 unter dem neuen Eigentümer Gottfried Bierhan ein Neubau angekündigt wird, dessen Fertigstellung Bierhan selbst nicht mehr erlebt, da er 1910 stirbt und seine Witwe Agnes Bierhan geborene Drescher das Haus mit 10 Mietparteien übernimmt. 1925 wird das Anwesen an den Kaufmann E. Schmidt (Stockholm) verkauft, dem als Eigentümer Direktor Dr. H. Heinrichs (1936) und Rechtsanwalt K. Janssen (1941) folgen.

Die Fassade des Hauses ist – typisch für die Erbauung im Jahr 1910/1911 – gegenüber den älteren Nachbargebäuden in ihrer Dekoration reduzierter und im Original erhalten. Die heutigen Eigentümer beauftragten 2018 die Restaurierungswerkstatt Malerei und Denkmalpflege Thomas Pollack mit der Rekonstruktion der bauzeitlichen Ausmalung für Entrée und Treppenhaus.

Die Eigentümer haben uns im Juni 2024 weitere Dokumente zeitnah angekündigt. Wir hoffen, daß wir demnächst auf dieser Webseite mehr zur Geschichte dieses Hauses präsentieren können.

Dickhardtstraße Nr. 4

Das viergeschossige Mietshaus Dickhardtstraße 4 wurde 1902-03 von Gustav Grassmann entworfen. Es weist eine asymmetrische Neorenaissancefassade auf. Das Souterrain und das Erdgeschoss sind in Sichtziegelmauerwerk ausgeführt, die Geschosse darüber verdutzt. Zwei unterschiedliche Standerker - ein rechteckiger und ein abgeschrägter - sind beiderseits der Mittelachse zugeordnet. Der rechteckige Erker ist übergiebelt, der andere mit einem Turmhelm bekrönt. Die Erkerpfeiler sind im dritten Obergeschoss mit männlichen Hermen geschmückt, die Fensterpfeiler zwischen den Erkern mit weiblichen Hermen als Gebälkträger. Die Brüstungen im dritten Obergeschoss sind mit Balustern besetzt. Das Portal des Eingangs ist ebenfalls in strengen Neorenaissanceformen ausgeführt, Im Vestibül führt eine Marmortreppe mit schmiedeeisernem Geländer und Lampenträger auf das Niveau des Erdgeschosses. Die Wände zeigen ein flaches Stuckrelief, die Decke wird durch ein Sterngewölbe gebildet. Der ´Vorgarten ist durch ein Jugendstilgitter eingefriedet. Topographie Friedenau, 2000

Dickhardtstraße Nr. 5

Das viergeschossige Mietshaus Dickhardtstraße 5 wurde 1902-03 von Oscar Haustein errichtet. Eine Inschrift seitlich des Eingangs lautet: ‚Oscar Haustein Architekt - Erbaut 1902‘. Die asymmetrische Straßenfassade zeigt im Souterrain und im Erdgeschoßs Rohziegelmauerwerk, darüber Putzquaderung. Beiderseits der Mittelachse sind zwei unterschiedliche Erker angeordnet: im Süden ein rechteckiger mit Quergiebel, im Norden ein abgeschrägter mit Turmhaube. Auf beiden Erkern sind Relief-Medaillons - der Kopf eines jungen Mannes und der einer jungen Frau - angebracht. Die Brüstungsfelder schmückt Jugendstil-Dekor (Kastanienblätter) und auch das Eingangsportal zeigt Jugendstil-Motive. Die Rundbögen der Loggien sind mit Drachenköpfen und Masken verziert. Topographie Friedenau, 2000

Das Haus gehört heute einer Eigentümergemeinschaft und wurde 2014 restauriert. Die Rekonstruktion der bauzeitlichen Ausmalung für Entrée und Treppenhaus übernahm die Restaurierungswerkstatt Malerei und Denkmalpflege von Thomas Pollack.

Dickhardtstraße Nr. 5

Paul Francke (1883-1957)

Wenn Nachfahren Vorfahren ins rechte Licht setzen, gerät der Versuch oft genug in Schieflage. So auch bei Prof. Dr. Ing. Paul Francke, der 1937 mit Ehefrau Gertrud geb. Stocks und Tochter Brigitte nach Friedenau gezogen war – zuerst in die Handjerystraße Nr. 14, dann 1943 in die Ringstraße Nr. 5 (heute Dickhardtstraße). Nun wurde er herausgestellt als jüngster Professor (1928) und Gründungsmitglied der Fraunhofer-Gesellschaft (1949). Und dazwischen?

Drei Monate nach der Machtergreifung trat der Professor an der Bergakademie Clausthal-Zellerfeld am 1. Mai 1933 der NSDAP bei (Mitgliedsnummer 3.556.425). Schon 1936 war er im Amt für deutsche Roh- und Werkstoffe in Berlin tätig, und kümmerte sich u. a. für die synthetische Produktion von Benzin und Gummi. Nicht ohne Grund wurde Francke 1939 als Professor an die Technische Hochschule Berlin berufen.

1944 brachte er Ehefrau und Tochter vor den Bomben im Erzgebirge in Sicherheit. Er blieb noch bis kurz vor Kriegsende in Friedenau, um seine Sammlung wertvoller Schriften und Partituren in Sicherheit zu bringen. Als die Luftangriffe der Alliierten auf Berlin zunahmen, floh auch er aus der Hauptstadt und überließ die Bibliothek einer im Hause wohnenden Apothekerin, die mit der Hinterlassenschaft Franckes nach dem Krieg ein Antiquariat eröffnete. Wir konnten bisher weder Apothekerin noch ihr Antiquariat ausfindig machen. Bereits 1946 ist er Mitarbeiter beim Landesamt für Rohstoffwirtschaft in Göttingen. Als 1949 in München die Gründung der Fraunhofer-Gesellschaft stattfand, war Francke dabei. Als Geschäftsführer der Gesellschaft konnte er 1950 mitteilen, dass die Fraunhofer Gesellschaft in das ERP-Forschungsprogramm eingeschaltet ist. Paul Francke war wieder dabei.

Dickhardtstraße Nr. 7-8

Das Eckhaus Dickhardtstraße 7-8/Moselstraße 7-8 von 1895-96 ist dagegen schon ein „klassisches“ viergeschossiges Mietwohnhaus von Oscar Haustein, der seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts all Landhaus-Architekt bekannt geworden war. Es hat einen Eingang an der Mosel- und einen an der Dickhardtstraße, von denen jeder einen Zweispänner erschließt. Das Haus zeichnet sich durch rötlich-gelbe Klinkerfassaden an den beiden Straßenfronten und einen vorspringenden Erker an der Hausecke aus. Die schmalere Fassade an der Moselstraße wird durch einen Erker über dem Hauseingang betont, die längere an der Dickhardtstraße dagegen durch zwei Erker beiderseits des Hauseingangs. Zwischen dienen Erkern befinden sich in den Obergeschossen lange Balkons. Beide Hauseingänge sind jeweils mit einem Rundbogen überwölbt, der von zwei kurzen Säulen getragen wird. Topographie Friedenau, 2000

Dickhardtstraße Nr. 11-13

Datierung 1890-1891

Entwurf und Bauherr Architekt H. Franzke

Eine in Berlin seltene Form des städtischen Einfamilienhauses repräsentieren die drei zweigeschossigen Reihenhäuser Dickhardtstraße 11-13, die 1890-91 von H. Franzke gebaut wurden. Sie bilden einen kleinen Denkmalbereich; Nr. 11 und 13 stehen als Baudenkmale unter Schutz, das veränderte mittlere Haus Nr. 12 ist Bestandteil der Gesamtanlage. Die Häuser befinden sich auf einer Parzelle, die für den Bau der drei Reihenhäuser dreigeteilt wurde, so daß jedes Reihenhaus einen Grundstücksstreifen von neun Metern Breite erhielt. Die Häuser haben eine Tiefe von zwölf Metern und weisen einen Vierfelder-Grundriss auf: Ein schmaler Bereich nimmt den Eingang mit der dahinterliegenden Flurzone und Küche auf, ein breiter Bereich den bis zum Garten durchgehenden Wohnbereich. Das Obergeschoss ist ähnlich organisiert; über dem Hauseingang befindet sich ein Altan mit Balustrade. Das ausgebaute Dachgeschoss zeigt über dem Altan ein Steildach mit Gaube, der breitere Bereich einen steilen Dachpavillon mit hohem Quergiebel, der zwei gekoppelte Rundbogenfenster und einen Okulus aufweist. Die Fassaden der beiden äußeren Reihenhäuser sind weiß verputzt und durch rote Klinkerornamente, vor allem an den Fenstern, Ecken und am Hauseingang, geschmückt.

Das mittlere Reihenhaus ist heute grau verputzt und der Quergiebel verändert. Diese Reihenhäuser stellen offensichtlich einen Versuch dar, vor dem Übergang zur neuen Bauordnung von 1892 die Möglichkeit zur Rettung der Landhausbebauung Friedenaus durch dichtere Bebauung auszuprobieren. Die Reihenhauslösung konnte aber den Geschosswohnungsbau nicht aufhalten. Topographie Friedenau, 2000

Dickhardtstraße Nr. 15

Fotografie gestapelter Trümmer auf dem Gelände der Ringstraße 15 (heute Dickhardtstraße 15), aufgenommen von Herwarth Staudt am 20. August 1953 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg.

Weiteres in Vorbereitung

Dickhardtstraße Nr. 25

Eduard Jürgensen (1847-1910)

Eduard Jürgensen war in Rendsburg geboren worden und damit Holsteiner. Der Deutsch-Dänische Krieg von 1864 und der Kampf bei den Düppeler Schanzen war ebenso gegenwärtig wie 1867 die Bildung der preußischen Provinz Schleswig-Holstein. Mit 18 Jahren verließ er die Gegend und suchte sein Glück in Amerika. Im Sommer 1870 kehrte er zurück und zog als Freiwilliger für Deutschlands Ehre gegen den Erbfeind in den Krieg. 1874 heiratete der Obergefreite die aus dem Harz stammende Agnes geb. Rühl. Sein Schwiegervater machte ihn 1876 zum Inhaber eines Geschäfts für Farben und technische Drogen in der Großen Frankfurter Straße Nr. 103, was später um Kolonialwaren, Leim und Schellack erweitert wurde. 1881 kam das Aus. Jürgensen entschied sich für die Schriftstellerei und zog mit Ehefrau Agnes auf ein Gut bei Oranienburg.

Eduard Jürgensen ist im Friedenauer Adressbuch zuerst unter Ringstraße Nr. 21-28 (1886) eingetragen. Es folgten Niedstraße Nr. 21 (1887/88), Rheinstraße Nr. 45 (1890), Handjerystraße Nr. 80 (1896-1899) und von 1903 bis zu seinem Tod 1910 Ringstraße Nr. 25 (Dickhardtstraße). Er nannte sich Schriftsteller, war 1891 mit Münchhausen der Jüngste und andere Lügenden im Buchhandel vertreten und mit Plattdütsche Burenleeder wohl einigermaßen erfolgreich.

Der Aufstieg von Eduard Jürgensen zum Lokalpoeten wäre ohne den Friedenauer Lokal-Anzeiger nicht denkbar. Der Druckereibesitzer Leo Schultz brauchte für sein Blatt neben Nachrichten aus Nah und Fern auch Humoriges. Jürgensen bekam eine Chance mit der Veröffentlichung seiner Gedichte Gröne Ostern (17.4.1895) und Pfingsten (1.6.1895) in plattdeutscher Mundart. So ganz entsprach das wohl nicht den Vorstellungen des Verlegers. Schultz wollte Lokales. Jürgensen reagierte und dichtete zum 80. Geburtstag des hochverehrten Mitbürgers und Komponisten Wilhelm Heiser (15.4.1896). Zum Winter 1897 erarbeitete er eine Friedenau-Biographie, die 1898 durch eine Ortschronik mit anderen Autoren ersetzt wurde.

Mit dem Gedicht Das goldene Rad von Friedenau (21.5.1898) zum Rennen im Sportpark schwenkte Jürgensen um. Begebenheiten wurden zu Ereignissen. Er verfasste Gedichte zum 60. Geburtstag von Kreistierarzt Dr. Schäfer, zum Gedenken an den Kommunalpolitiker Willy Retzdorff, zum Abschied von Bürgermeister Schnackenburg, hielt Dialektvorträge und profilierte sich 1908 mit einem Lichtbildervortrag als Kenner der Geschichte und Entwicklung Friedenaus. Leben konnte er vom Friedenauer Lokal-Anzeiger nicht. 1902 versuchte er sich sogar als Badedirektor in Lakolk auf der dänischen Insel Rømø. Er schickte seine Texte an Schorers Familienblatt, Dorfbarbier, Humoristische Blätter, Lustige Blätter, Feierstunden, Weinkenner sowie an die plattdeutschen Blätter De Eekboom und Sünndagsbladd. Es reichte nicht, so dass er auch als Vertreter der Versicherungsgesellschaft Deutschland tätig wurde. 1909 legte sich das Ehepaar Eduard und Agnes Jürgensen das Landgut Etenhall zu, einen Kleingarten in der Gartenkolonie an der Laubacher Straße. Dort wurde der neue Landwirt vom Verein der Gartenfreunde für sein erstes Erzeugnis gefeiert – eine Erdbeere.

Dickhardtstraße Nr. 30

In der Dickhardtstraße 30 steht ein elegantes dreigeschossiges, neoklassizistisches Mietwohnhaus, das 1904-05 von dem Architekten Hans Bernoulli (1876-1959) erbaut wurde. Das vornehme, villenartige Wohnhaus besteht aus einem fünfachsigen Kopfbau auf einem Souterrain, an den sich zwei zurücktretende seitliche Flügel anschließen: der westliche bildet mit dem Nachbarhaus Nr. 28-29 einen kleinen Straßenhof, der östliche findet auf dem Nachbargrundstück Nr. 31 keinen Anschluss, da dort das älteste erhaltene, allerdings sehr veränderte Friedenauer Landhaus von 1874 dreiseitig frei steht. Der Kopfbau weist im Hochparterre zwei Erker beiderseits der Mittelachse auf. Im westlichen Erker befindet sich der Hauseingang mit einer Freitreppe, die von schmiedeeisernen Gittern gerahmt ist. In der Mittelachse über dem Hochparterre ist das Haus inschriftlich mit dem Baujahr 1904 bezeichnet. Auf den Erkern sind im ersten Obergeschoss zwei Altane mit schmiedeeisernen Gittern angelegt. Die Sohlbänke der breiten Fenster ruhen auf klassizistischen Konsolen. Die Fenster im Erdgeschoss sind mit einem Eierstab-Fries umrahmt. Ein Gurtgesims mit Zahnschnitt gliedert die Fassade. Ein weiterer Hauseingang mit Freitreppe befindet sich im Straßenhof an der Westseite des Hauses, der die Wohnungen im westlichen Flügel erschließt. Topographie Friedenau, 2000

Das Grundstück hat hinsichtlich der Besitzverhältnisse und der Architektur eine interessante Geschichte. Eigentümer ist 1875 der Königliche Mundkoch Albert Ritter, der 1880 zum Vorsteher der Königlichen Hof-Küche ernannt wird. Nach seiner Pensionierung verkauft er das Anwesen 1895 an den Bäckermeister Alfred Gartz aus Berlin. Es ist davon auszugehen, dass das bisherige Landhaus abgerissen wurde, da das Grundstück Ringstraße Nr. 28-30 über viele Jahre als Baustelle bezeichnet wird. 1905 findet sich der Eintrag Neubau Eigentümer Gartz‘sche Erben.

Der Entwurf des Hauses stammt von dem in Basel geborenen Architekten Hans Bernoulli (1876-1959). Nach einer Lehre als Bauzeichner studierte er an den Technischen Hochschulen in München und Karlsruhe und volontierte danach bei verschiedenen Architekten in Darmstadt und Berlin. 1902 liess er sich als Architekt in Berlin W 9, Linkstraße 32, III. Stock, nieder. 1903 führt er zusammen mit Louis Rinkel ein eigenes Architekturbüro und wirkt als Dozent an der Technischen Hochschule Charlottenburg und an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums. 1904/05 entstand die Villa Haus Gartz nach einem Entwurf von Hans Bernoulli in der Dickhardtstraße Nr. 30 (vormals Ringstraße) – ein frühes Beispiel für den Weg zur neuen Baukunst. Von Bedeutung ist die Einfachheit des Ganzen, der weitgehende Verzicht auf Dekor. Hier tritt das Gebäude deutlich als körperhaftes Gebilde in Erscheinung, nicht als ein Dekorationsträger. 1906 sind außer der Familie Gartz‘sche Erben drei Parteien (Reg. Assessor M. v. Ritter-Záhony, Gen. Ob. Arzt a. D. H. Rothe und Geh. Ob. Baurat R. Sarze) eingezogen. Das Anwesen bleibt bis nach dem Zweiten Weltkrieg im Eigentum der Gartz‘schen Erben. In den 1970er Jahren ist das Haus im Innern ganz und gar verändert worden; ein Haus mit Kleinwohnungen ist daraus geworden; immerhin ist das äußere Erscheinungsbild weitgehend erhalten.

Gegenwärtig macht ein Bau der Architekten Hans Bernoulli und Louis Rinkel Schlagzeilen: Das Haus im neuklassizistischen Stil entstand 1911 in der Invalidenstraße Nr. 120-121 unmittelbar am Stettiner Bahnhof (Heute Nordbahnhof) – Rinkel zeichnete die Grundrisse, Bernoulli übernahm die Gestaltung der Fassaden und der architektonischen Details. Das denkmalgeschützte Gebäude mit der in schlesischem Sandstein ausgeführten straff gegliederten Fassade beherbergte zunächst das Hotel Baltic. Das Erdgeschoss des fünfgeschossigen Baus enthält Laden, das Restaurant mit Küche, Säle und Nebenräume des Hotels. Auf sämtlichen Geschossen befinden sich Gästezimmer, die zum Teil nach innen, gegen den grossen Lichthof hin, orientiert sind. Der vertikalen Erschließung dienen zwei Treppenanlagen und ein Lift. Das Gebäude ist höher als die angrenzende Bebauung und fällt durch die Betonung der horizontalen Linien der Fassaden auf. Die rhythmischen, sich über die ganze Länge der Fassade erstreckenden Reihen der Balkone und die schmiedeeisernen Brüstungsgitter geben den Hauptakzent.

Das Gebäude hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und wurde danach als Gästehaus des FDGB der DDR genutzt. In den 1990er Jahren war es dann Seniorenwohnheim. Nun soll laut der Vermögensverwaltungs GmbH Signature Capital GmbH hinter der repräsentativen, denkmalgeschützten Fassade ein zukunftsweisender Urban Workspace entstehen – ein Bürogebäude mit ca. 450 Arbeitsplätzen.

Dickhardtstraße Nr. 40

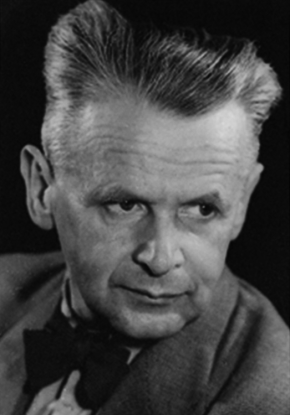

Alfred Hugenberg (1865-1951)

Als der Leser Siegfried Andreschak aus der Friedenauer Hertelstraße sein Abonnement für das Berliner Tageblatt gekündigt hatte, bat ihn der Verlag in einem Brief vom 5. April 1933, die Aufkündigung zu widerrufen: Wenn Sie uns jetzt verlassen, so tun Sie dies in einem Augenblick, der unbedacht gewählt ist, denn der innere Zug des ‚Berliner Tageblatt‘ zum alten Charakter hin wird schon in den nächsten Tagen wieder erkennbar sein. Eine politische Umwälzung ohnegleichen machte es erforderlich, die Gesamtpolitik des ‚Berliner Tageblatt‘ auf eine Linie zu stellen, die es verhindert, dass Deutschland in eine geistige Isolierung gerät. Selbstverständlich werden wir dabei, unserer Tradition gemäß, für Freiheit und Gleichberechtigung aller Staatsbürger eintreten.

Was war geschehen? 27. Februar Reichstagsbrand, 28. Februar Erlass der Notverordnung, 5. März Reichstagswahl. Im Berliner Tageblatt forderte Chefredakteur Theodor Wolff Zivilcourage: Diejenigen, die zu dem heutigen Regime in solcher Opposition stehen, haben ihre Überzeugungstreue zu bekunden, und der Tag, an dem ihr Abwehrwille sich bewähren muß, ist der 5. März. Das war zu viel. Immer wieder hatte Wolff schon während der Weimarer Republik leidenschaftliche Appelle gegen den aufkommenden Faschismus in die Zeitung gesetzt: Wenn der Nationalsozialismus triumphiert, dann werden die letzten Reste von Freiheit und Bürgerrechte zerschlagen und das Volk zu dumpfem Gehorsam und schweigender Unterwerfung gezwungen. Am 10. März 1933 wurde das Berliner Tageblatt im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung verboten.

Chefredakteur Theodor Wolff floh nach Tirol und Verleger Hans Lachmann-Mosse gab klein bei. Am 12. März druckte das Berliner Tageblatt folgende Erklärung ab: Verlag und Redaktion nahmen diese Maßnahmen zum Anlass, um mit den verantwortlichen Stellen über die Verbotsgründe in Verbindung zu treten. Hierbei wurde die Möglichkeit einer Vermeidung ähnlicher Verbotsanlässe für die Zukunft erwogen. Nachdem der Verlag dem Herrn Polizeipräsidenten eine in diesem Sinne befriedigende Erklärung abgegeben hatte und einen Wechsel in der Redaktion vorgenommen hat, erfolgte die Aufhebung des Verbots.

Der Verleger rettete seine Zeitung und ließ seinen Chefredakteur fallen: Der Verlag ist niemals Anstoß von Verboten gewesen ist, sondern lediglich die Arbeit der Redaktion wegen der Politik und der Kulturpolitik der vergangenen Jahre. Für unabsehbare Zeit wird sich das ‚Berliner Tageblatt‘ innenpolitisch im Wesentlichen neutral konzentrieren müssen. Aber wahre Demokratie und Gerechtigkeit verlangen, dass positive Leistungen des Staates, auch dann, wenn dieser Staat eine wesentlich andere Gestalt angenommen hat, sachliche Anerkennung erfahren. Ich kann mir nicht denken, dass Sie sich der Gefahr aussetzen wollen, von der Öffentlichkeit missverstanden zu werden, wenn Sie für das ‚Berliner Tageblatt‘ auch dann noch als Chefredakteur verantwortlich zeichnen. Es half alles nichts. Bereits am 9. April 1933 musste der Verleger die Leitung des Hauses Rudolf Mosse niederlegen und die Geschäftsführung in die Hände alter bewährter Mitarbeiter seines Hauses legen. Alfred Hugenberg (1865-1951) hatte ein weiteres Ziel erreicht. Er hatte das konkurrierende Verlagshaus von Mosse in die Knie gezwungen und sich obendrein als Minister im ersten Kabinett von Hitler Einfluss gesichert.

Der nationalkonservative Volkswirtschaftler Hugenberg hatte bereits 1916 den Verlag von August Scherl (1849-1921) übernommen. Bevor der auf Gut Rohbraken ansässige Geheime Finanzrat Dr. Alfred Hugenberg am 20. Oktober 1928 zum Vorsitzenden der Deutschnationalen Volkspartei gewählt wurde, erwarb der Abgeordnete von außerhalb, Wahlkreis 17, Westfalen Nord, 1929 das Haus in der Ringstraße Nr. 40 (heute Dickhardtstraße Nr. 40). Es ist davon auszugehen, dass der Mann im Dunkeln, wie ihn die Vossische Zeitung beschrieb, auch von diesem Ort die Weichen für den Aufstieg der Nationalsozialisten stellte. Hugenbergs Medienkonzern beherrschte Anzeigengeschäft, Nachrichtenagenturen, Tageszeitungen, Illustrierte, Journale, Buchverlage und UFA. Über sein Zentralbüro für die deutsche Presse GmbH wurden die Provinzblätter kostenfrei mit druckfertigen Text- und Bildbeiträgen versorgt. Hugenberg wollte den Bürgern die Freiheit lassen, die ein deutscher Vater den Kindern gibt, die in seinem Garten spielen. Bürger, Freiheit, Vater, Kinder, Garten und Deutsch, dieses diffuse Gemisch aus halbseidener Information und einfältiger Unterhaltung kam an. Die Provinz griff zu. Verlage sparten Redakteure. Der Boden war bestellt.

Theodor Wolff nannte Hugenberg einen Führer wie ihn missgünstige Menschen ihren schlimmsten Feinden gönnen. Ein Jahr nach der Selbstaufgabe des Berliner Tageblatt wurde die Familie Ullstein gezwungen, sich von ihrem Unternehmen trennen. Der Verlag wurde arisiert, dem Zentralverlag der NSDAP unterstellt und 1937 in Deutscher Verlag umbenannt. Die Zerschlagung des Mosse-Imperiums geschah scheibchenweise. Das 8 Uhr-Abendblatt wurde 1934 Teil der National-Zeitung und 1938 eingestellt, das Berliner Tageblatt und die Berliner Morgen-Zeitung gab es noch bis 1939. Gleichgeschaltet waren sie längst.

Und Theodor Wolff? 1933 wurden seine Bücher verbrannt: Gegen volksfremden Journalismus demokratisch-jüdischer Prägung, für verantwortungsbewusste Mitarbeit am Werk des nationalen Aufbaus! Ich übergebe der Flamme die Schriften von Theodor Wolff. 1937 erkannte ihm das nationalsozialistische Regime die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Am 23. Mai 1943 wurde er in seiner Wohnung Promenade des Anglais Nr. 63 in Nizza von den italienischen Besatzern verhaftet, der Gestapo ausgeliefert und in das KZ Sachsenhausen eingeliefert. Er starb am 23. September 1943 im Jüdischen Krankenhaus und wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee begraben.

Und Alfred Hugenberg? Er führte nach dem Ende seines tausendjährigen Reiches einen mehrjährigen Rechtsstreit um seine Entnazifizierung: 1948 erfolgte die Einstufung in die Kategorie III (Minderbelastete), 1949 in die Kategorie IV (Mitläufer) und 1950 in die Kategorie V (Entlastete). Er erstritt eine millionenschwere Entschädigung. Anders entschied 2005 das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, als die Erben eine Ausgleichszahlung für die entschädigungslose Enteignung des ehemaligen Ritterguts Uhlmannsdorf bei Weißwasser forderten. Das Gericht begründete das Urteil damit, dass Hugenberg dem nationalsozialistischen System erheblichen Vorschub geleistet habe. Als Eigentümer von Scherl-Verlag und UFA trage er auch die Verantwortung für dort erschienene Beiträge. Auch wenn es ihm nicht darauf angekommen sei, die NSDAP zu stärken, und nur für die Erreichung eigener politischer Ziele gehandelt habe, hätte er als erfahrener Politiker erkennen müssen, dass die NSDAP die Alleinherrschaft anstrebe.

Kann die Macht heutiger Medienkonzerne mit dem Einfluss Hugenbergs verglichen werden? Berlin ist nicht Weimar, sagt Historiker Hans Bohrmann. Besorgniserregend sei allerdings die Entpolitisierung der Öffentlichkeit in den Medien. Dort würden wie bei Hugenberg Träume und Unterhaltung verkauft. Es fehle aber die klare weltanschauliche Ausrichtung. Noch immer werden die großen deutschen Zeitungen nicht müde, den vielseitigsten und dabei tiefsten und stilvollsten politischen Journalisten Deutschlands zu preisen, Theodor Wolff als genauen Zeitbeobachter. Bis heute hält die Bewunderung für den Berliner Journalisten Theodor Wolff an. Womit beeindruckte er seine Zeitgenossen und worauf gründet sich seine anhaltende Wirkung?

Seit 1962 verleiht der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger den Theodor-Wolff-Preis an Journalisten, und natürlich ist es sinnvoll, heutzutage wenigstens einmal jährlich Theodor Wolff in Erinnerung zu rufen, weil er zwischen 1906 und 1933 als Chefredakteur des Berliner Tageblatts Maßstäbe gesetzt hat und weil sein Name für journalistische Qualität, für Brillanz in Sprache, Stil und Form steht. Eine zwiespältige Veranstaltung ist dieser Theodor-Wolff-Preis allemal, da immer mehr regionale Tageszeitungen von einer Zentralredaktion mit Beiträgen beliefert, gestandene Redakteure entsorgt, Praktikanten (für nichts), Volontäre (zum halben Preis) und freie Journalisten zu niedrigsten Zeilenhonoraren beschäftigt werden.

Hatten wir das nicht schon einmal? Am 13. April 1931, zwei Jahre vor der Regierungsübernahme durch die Hitler-Hugenberg-Koalition, appellierte der jüdische Chefredakteur Theodor Wolff an seinen ebenfalls jüdischen Verleger Hans Lachmann-Mosse: Ich will abermals betonen, dass eine grosse politische Zeitung meiner Meinung nach eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit hat, die nicht ausschließlich nach den Grundsätzen irgendeines kaufmännischen Unternehmens geführt werden sollte.

Nach dem Weltkrieg wurden die Karten neu gemischt. Aber schon zur Jahrhundertfeier der Gewerkschaft Druck und Papier 1966 merkte der SPD-Vorsitzende Willy Brandt an, man müsse vor dem immer deutlicher werdenden Konzentrationsprozess in der deutschen Presse warnen. Fünf Jahrzehnte nach Brandt sah plötzlich auch Frank-Walter Steinmeier die Medienlandschaft bedroht. Zur Verleihung der Pressepreise im November 2014 bemerkte er, dass Vielfalt einer der Schlüssel für die Akzeptanz von Medien ist. Wir brauchen Journalisten, die sich Zeit nehmen und in eine Materie tief einsteigen. Es müsse alles getan werden, damit Journalisten weiterhin gute Arbeit leisten können. Der Konformitätsdruck in den Köpfen der Journalisten scheint mir ziemlich hoch. Mehr als Geschwätz ist das nicht. Was tun die Sozialdemokraten gegen den fortschreitenden Verzicht von Journalisten auf Individualität, Norm und Meinung? Geradezu zynisch ist es, wenn die zum Besitz der SPD gehörende Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH das Zeitungsmachen den Journalisten überlässt, um Meinungsvielfalt zu fördern und die innere Pressefreiheit zu achten. In der Realität lässt diese Medienholding wie die konkurrierenden Mediengiganten Zentralredaktionen einrichten, über die „überregionale Inhalte in einer besseren Qualität angeboten werden, die eine einzelne Regionalzeitung allein nicht liefern“ kann. Das heißt Abbau von journalistischen Arbeitsplätzen und Gewinn für die SPD, deshalb sperre man sich auch nicht gegen nötige Restrukturierungen. Das ist niederträchtig und perfide, weil diese neue Steigbügelhalterei zum Verlust der Vielfalt führt, die doch laut SPD einer der Schlüssel für die Akzeptanz von Medien sein sollte.

Daraufhin bündelten die Sozialdemokraten ihre Zeitungen in der Medienbeteiligungsgesellschaft Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH. Aktuell hält sie Anteile an mehr als drei Dutzend Zeitungen – das sind rund zwei Millionen Exemplare von insgesamt etwa 16 Millionen verkauften deutschen Tageszeitungen. Das ist wenig gegenüber den bekannten Mediengiganten. Sie versuchen als Urheber und Beförderer flächendeckend massiv die Meinungsbildung abzudecken. Damit beim Volk diese Erkenntnis und die Erinnerung an dunkle Zeiten gar nicht erst aufkommen soll, bedienen sich die „Manager der Publizistik“ in zunehmendem Maße der These „Berlin ist nicht Weimar“. Immer häufiger tauchen heute als Quelle zwei Namen auf: „Funke Mediengruppe“ in Essen und „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) in Hannover. Im Lokalen und Regionalen sind Tageszeitungen häufig tonangebend – im Überregionalen hingegen setzen die meisten sehr ähnliche Schwerpunkte. Angenommen der Papst tritt zurück: Viele Redaktionen würden das Thema bearbeiten. Es entsteht x-facher Aufwand und die Ergebnisse der Bemühungen ähneln sich am Ende stark. Eine Gemeinschaftsredaktion liefert die überregionalen Seiten und Texte für interne wie externe Partner. Den Redaktionen der regionalen Zeitungen bleibt dadurch mehr Zeit, sich um ihre Lokalthemen zu kümmern.

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) für fast 4 Millionen Leser versorgt so 15 Tageszeitungen, darunter Dresdner Neueste Nachrichten, Göttinger Tageblatt, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Neue Presse Hannover, Leipziger Volkszeitung, Lübecker Nachrichten, Märkische Allgemeine Zeitung und Ostsee-Zeitung. Die Mediengruppe verkauft täglich etwa 850.000 Zeitungen. Die Funke Mediengruppe ist nach eigenem Bekunden auf dem Weg, das beste nationale Medienhaus in Deutschland zu werden – mit Zeitungen und Zeitschriften, darunter Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, Braunschweiger Zeitung, Neue Ruhr Zeitung NRZ, Westdeutsche Allgemeine Zeitung WAZ, Westfälische Rundschau, Ostthüringer Zeitung, Thüringer Allgemeine, Thüringische Landeszeitung – aber auch Bild der Frau bis GONG.

Das Misstrauen ist angebracht. Einfältige Menschen haben dafür den Begriff Lügenpresse kreiert, wahrlich kein glückliches Kompositum. Den Leuten aber vorzuwerfen, dass die Verwendung des Ausdrucks Lügenpresse zur Gefährdung der für die Demokratie so wichtigen Pressefreiheit beiträgt, ist pure Polemik. Damit wird kein Verständnis – und schon gar kein Konsens gesucht. Immerhin gestand die Jury ein, dass die Mediensprache eines kritischen Blicks bedarf und nicht alles, was in der Presse steht, auch wahr ist. Längst haben die Medien begriffen, dass ihnen die überwiegende Mehrheit nicht mehr vertraut. Mit schnellen Berichten und mangelhaften Recherchen und nicht hinterfragten Beiträgen ging der kritische Blick verloren. Der Verdacht auf Manipulation liegt nahe.

Dickhardtstraße Nr. 44

Blandine Ebinger & Friedrich Hollaender

Viele haben diesem Chanson ihren Stempel aufgedrückt: Voran Marlene Dietrich, auch Claire Waldoff, Greta Keller, Eartha Kitt, Milva, Daliah Lavi. Nichts gegen die Damen, nichts gegen ihre erotischen Interpretationen, aber einiges gegen ihre Eingriffe in den Text. Aus Neger wurde Geiger, aus brauner Haut blasse, aus schwarzem Haar schönes und auf die Pointe mit dem verlassenen (schwangeren) Liebchen wurde ganz und gar verzichtet.

Friedrich Hollaender hatte Jonny, wenn du Geburtstag hast für Blandine Ebinger geschrieben. Das Lied entstand 1920 in der Dickhardtstraße Nr. 44, die damals noch Ringstraße hieß. Ein Jahr zuvor hatten sie geheiratet. Da sie noch keine eigene Wohnung gefunden hatten, wohnten sie in der Wohnung von Tante Doni in Friedenau. Ganz in der Nähe am Lauterplatz wohnten in der Niedstraße Nr. 40/41 auch die Wezels, Blandines Großeltern.

Eines Tages war das Ehepaar zu einer Gesellschaft eingeladen. Blandine wurde und wurde mit dem Anziehen nicht fertig. Ich stand, eine Stunde, glaube ich, in Mantel und Hut, mit Handschuhen. Um mit meiner Ungeduld fertig zu werden, trat ich ans Klavier. Mit Handschuhen schlug ich den Deckel auf, mit Handschuhen legte ich die Hände auf die Tasten. Und so, in Hut und Mantel, mit Handschuhen und stehend, spielte ich den Jonny von A bis Z herunter, ohne nachzudenken und ohne anzuhalten. – Das Thema eben war sehr hübsch. – Nein, es war nicht hübsch, und wir kommen zu spät. – Das war Jonny:

Blandine Ebinger (1899-1993)

Blandine Ebinger geb. Loeser wurde am 4. November 1899 in Berlin geboren. Ihre Eltern waren die Schauspielerin Margarethe Ebinger, geb. Wezel (1878-1957) und der Pianist Gustav Loeser. Der Arzt Dr. Ernst Ebinger war ihr Stiefvater -alles einst Friedenauer.

Blandine Ebinger war Schauspielerin, Chansonsängerin und Liedermacherin. Sie begann ihre schauspielerische Laufbahn am Leipziger Schauspielhaus. 1919 heiratete sie den Komponisten Friedrich Hollaender und wurde 1926 wieder geschieden. Hollaender schrieb für sie den Liederzyklus Lieder eines armen Mädchens. In den 1920er-Jahren zählte sie zu den großen Stars der Cabaret- und Chansonszene Berlins. Sie sang Lieder von Klabund und Balladen von Walter Mehring im Kabarett der Komiker. 1937 emigrierte sie in die USA. Im Jahr 1946 kehrte sie nach Europa und 1948 nach Berlin zurück. 1965 heiratete sie in zweiter Ehe den Verleger Helwig Hassenpflug. Blandine Ebinger starb am 25. Dezember 1993. Begraben wurde sie in einem Ehrengrab des Landes Berlin auf dem Waldfriedhof Dahlem. Der Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin.

Am 3. August 2021 wurde mit Senatsbeschluss Nr. S 4806/2021 die Verlängerung der Ehrengrabstelle von Blandine Ebinger um weitere 20 Jahre beschlossen.

Der Kümmerer

Meine Damen und Herren, dass sich der Verlag Walter de Gruyter beehrt, uns zu einem Empfang in den Drucksaal der Druckerei einzuladen, könnte Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung sein. Wer wie ich in der Vergangenheit weder mit diesem Haus noch mit seinem geschäftsführenden Gesellschafter zu tun hatte, sondern ausschließlich mit Helwig Hassenpflug, sollte sich von der Wahl des Ortes nicht allzusehr in die Irre führen lassen. Der Verlag Walter de Gruyter ist vor allem ein Domizil des Geistes, in Berlin und in New York.

Als man mich im Zusammenhang mit dem heutigen Tag vor einiger Zeit darauf hinwies, dass es ja nicht nur den Doktor und den Doktor honoris causa, sondern auch einen anderen Helwig Hassenpflug gäbe, und fragte, ob ich an diesem 10. März Lust hätte, aus dem Nähkästchen zu plaudern, war das für mich keine Frage. Obwohl ich für die inoffiziellen Seiten des Lebens sehr empfänglich bin, war es leichter gesagt als in den letzten Tagen auf Papier gebracht.

Weil das so ist, weil heute Morgen auch offizielles und inoffizielles, bekanntschaftliches, freundschaftliches und verwandtschaftliches zusammen kommen soll, werde ich getreu der Tradition dieses Hauses vorab einen allgemeinen Kommentar über den speziellen Kommentar zum kommentierten Kommentar über die Gattung des gemeinen Kümmerers abgeben. Die Gattung des gemeinen Kümmerers ist in der ganzen Welt verbreitet, auch zu Hause natürlich. Zu den Kümmerern zählen zum Beispiel Freunde und Freundinnen, die einem ins Krankenhaus keine Blumen oder Pralinen schicken, sondern einen Schlafanzug oder vielleicht nur Briefmarken, was immerhin beweist, daß sie nachgedacht haben. Sie leeren den Briefkasten, wenn man nicht zu Hause ist; sie nehmen die Katze in Pflege. Ohne viel Aufhebens erledigen sie alle Geschäfte; sie sind immer da, wenn man sie braucht; man kann sich auf sie verlassen. Wenn man sie nicht mehr braucht, sind sie merkwürdigerweise auch nicht mehr da. Kümmerer sind anspruchslose Geschöpfe. Ihr bescheidenes Glück ist das Glück der anderen. So sieht es wenigstens aus. Denn es gehört zum Wesen der Kümmerer, daß man ihre Wohltaten zwar dankbar entgegennimmt, doch selten oder nie über sie nachdenkt.

Vor ziemlich genau zwanzig Jahren war ich damit beschäftigt, für die Berliner Festwochen das Unterhaltungsprogramm über die Zwanziger Jahre zu realisieren. Im alten Theater des Architekten Oscar Kaufmann an der Hardenbergstraße hatte ich damals einen späten Hauch jener Zeit erleben dürfen, über den Friedrich Luft schrieb, dass „der beste Geist, die flotte Gangart, die kesse Ironie, die traurige Lustigkeit und die hohe Intelligenz jener Jahre“ wieder da war. Ein halbes Jahrhundert schien plötzlich übersprungen und nach rückwärts vergessen. Die exzentrische Ausdruckstänzerin Valeska Gert bemühte sich aus ihrem Sylter Ziegenstall und wollte noch immer „eine sensitive Hure“ sein. Erwin Bootz, der letzte der sechs unvergeßlichen Comedian Harmonists, ließ uns noch einmal von „Wochenend und Sonnenschein“ träumen. Theo Lingen fragte, ob wir „den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen“ hätten. Mischa Spolianksy, der einst „Heute Nacht oder nie“ komponierte, säuselte am Boesendorfer „Mir ist so nach dir“. Die Berliner Diseuse aus Paris, Margo Lion, die Frau des Revuetexters Marcellus Schiffer, ulkte und parodierte „Die Linie der Mode“, „Die Gesellschaft“ und „L'heure bleu“. Als dann noch Blandine Ebinger, die Dame des Berliner Chansons, die Bühne des Renaissance-Theaters betrat und ihre „Lieder eines armen Mädchens“ sang, schwelgte der Saal in Erinnerung an den besten, alten Kurfürstendamm und hinter den Kulissen stand einsam und überglücklich ein strahlender Helwig Hassenpflug, der nun erleben konnte, dass sein unermüdliches hintergründiges Wirken jetzt draußen laut bejubelt wurde.

Für die zerbrechliche Ebinger und nicht für die mondäne Dietrich schrieb Friedrich Hollaender 1920 das Chanson „Jonny, wenn du Geburtstag hast“. Es wird hier und heute nicht erklingen, weil es uns doch zu sehr in die entlegenen Seiten des Lebens führen würde. Wer aber dieses zum Schlager gewordene Lied einmal nicht von der Dietrich, sondern in der zurückgenommenen, brüchigen, zarten, pipsigen, lispelnden und verrucht-spielenden Machart der Ebinger hört, weiß um die Einmaligkeit, erfährt, was eine große Künstlerin aus Text und Musik zaubern kann.

Blandine Ebinger hatte mindestens zwei glückliche Hoch-Zeiten erleben dürfen. Weil sie für Friedrich Hollaender dem Bild glich, das ihm vorschwebte, „Wie warst du, was du spieltest! Wie spieltest du, was du warst“, wurden sie obendrein Mann und Frau. Die Ehe ging in die Brüche und auf den deutschen Kabarettbrettern war aus den bekannten Gründen für beide bald kein Platz mehr. Als die Ebinger einsam und allein nach Deutschland zurückkehrte, spielte sie manche Rolle auf mancher deutschen Bühne. Dass aber die zerbrechlichen Chanson-Balladen von Friedrich Hollaender, die er der Ebinger in den Zwanzigern auf den Leib geschrieben hatte, „Wenn ick mal tot bin“, „Mein Vater machte mir zum Wunderkinde“, „Mit eenem Ooge kiekt der Mond (gesprochen Mann) mir an“, nun in den Siebzigern noch einmal erklangen, dass wir diese hohe Kunst der Ebingerschen Brüchigkeit einmal hautnah erleben durften, zugleich auch authentisch ein Stück unserer Geschichte erfahren konnten, hatten wir nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass in ihrem Ausweis inzwischen „Hassenpflug-Ebinger“ stand.

Wenn am 18. Oktober dieses Jahres die Agenturen den 100. Geburtstag von Hollaender verkünden sollten, wird die Akademie der Künste eine Ausstellung abhalten und einige mehr werden vielleicht wissen, daß er uns 22 Bühnenmusiken von der „Wupper“ der Else Lasker-Schüler bis zu „Masse Mensch“ von Ernst Toller, 63 Filmmusiken vom „Blauen Engel“ bis zum „Spukschloß im Spessart“, Kabarett-Revuen und über 200 Chansons, Songs und Schlager hinterlassen hat. Tingeltangel zwar, aber besteht unser Leben nur aus de Gruyter? Das offizielle Berlin hat bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht, diesem Mann für einen einzigen Abend das zu geben, wofür er gelebt hat, eine Bühne mit einem Flügel und einem kunterbunten Völkchen von Diseusen und meinetwegen auch Diseuren. Das war und ist doch auch Berlin.

Weil das so ist und weil es das alles nicht mehr gibt, hat sich inzwischen wenigstens Helwig Hassenpflug aufgemacht, die Archive zu durchforsten und die Musik von damals mit den Texten und Gesängen von Friedrich Hollaender und Blandine Ebinger demnächst auf einer CD vorzulegen, um den Verlust an Erinnerung zu begrenzen. Womit haben wir es nur verdient, dass die Kümmerer so freundlich zu uns sind, mag man sich zuweilen fragen. Sie geben uns viel mehr, als wir ihnen geben können. Mir würden die Kümmerer fehlen.

Friedrich Luft registrierte einst „den besten Geist, die flotte Gangart, die kesse Ironie, die traurige Lustigkeit und die hohe Intelligenz jener Jahre“. Als ich vor ungefähr fünfzehn Jahren auf zwei Künstler traf, spielten sie in einem Kellerlokal vor fünf Leuten und einem Hund. Was ich sah, war Damals und Heute zugleich, zeitlos und zeitnah in einem, brüchig und stimmungsvoll obendrein, eine Idee vor allem. Morgen sind sie in der Philharmonie, heute hier im Drucksaal der Druckerei von Walter de Gruyter - für Blandine Ebinger, für Helwig Hassenpflug und für Sie. Freuen Sie sich auf eine Sternstunde mit Terry Truck und Georgette Dee. Peter Hahn am 10. März 1996.

Dickhardtstraße Nr. 48

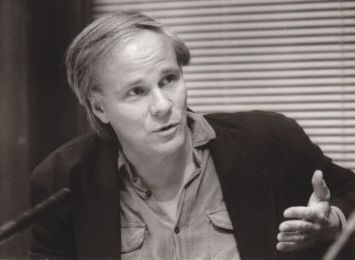

Hans Christoph Buch

Hans Christoph Buch, geboren am 13. April 1944, ist Schriftsteller, Romanautor und Reporter, Erzähler und Essayist. Nach dem Abitur begann er 1963 an der Universität Bonn ein Studium der Germanistik und Slawistik, das er ab 1964 in Berlin fortsetzte. 1972 promovierte er an der Technischen Universität Berlin bei Walter Höllerer zum Doktor der Philosophie. Als wir im Sommer 2016 auf dieser Webseite über Hans Christoph Buch berichten wollten, schrieb er: Ich wohnte in der Dickhardtstraße 48 im selben Haus mit Nicolas Born um die Ecke von Enzensberger (Fregestr.), den wir manchmal trafen, ebenso wie Johnson und Grass. Wenn Sie das interessiert, könnte ich Ihnen mehr darüber erzählen, aber einen speziellen Text zum Thema Friedenau gibt es von mir nicht. Grüße aus Berlin-Tiergarten - Hans Christoph Buch. Wir haben diese Chance leider nicht genutzt.

Der Literaturkritiker Gregor Dotzauer veröffentlichte am 12. April 2024 im Tagesspiegel einen differenzierten Artikel über den vielseitig wirkenden Schriftsteller, den wir mit Erlaubnis von Autor und Verlag hier im Original wiedergeben.

Der Weltliterat - Hans Christoph Buch wird 80 Jahre alt

Von Gregor Dotzauer

Die ersten Abrechnungen hat man ihm früh präsentiert. Er habe, musste sich Hans Christoph Buch schon in den 1970er Jahren vorhalten lassen, seine schriftstellerischen Begabungen an das literarische Funktionärswesen verschleudert. Seine eigenen Texte würden dem, was er anderen ins poetologische Stammbuch schreibe, nicht annähernd standhalten.

Noch 1988, so erinnert er sich selbst an die Worte eines Intimfeinds, der dem niederländischen Romancier Harry Mulisch erklären sollte, wer denn ein Jahr vor der Wende im Haus der Kulturen der Welt zusammen mit seinem Freund Peter Schneider und György Konrád die Tagung „Ein Traum von Europa“ ausgerichtet habe: „Das ist der Buch, ein großes Talent, das 1968 vor die Hunde ging.“

Was war geschehen? Nach einer fulminanten Initiation im Jahr 1963, die dem 19-Jährigen eine Lesung vor den Allgewaltigen der Gruppe 47 bescherte, die Publikation in einer von Martin Walser eingeführten Suhrkamp-Anthologie und ein Stipendium des von seinem späteren Doktorvater Walter Hollerer frisch gegründeten Literarischen Colloquiums Berlin, folgte 1966 zwar mit sechs „Unerhörten Begebenheiten“ sein makaber-groteskes Debüt. Dann aber dauerte es geschlagene 18 Jahre, bis er sich mit einem ersten Roman in ein Erzählen zurückschrieb, das er von Anfang an angestrebt hatte.

Großvater in Haiti

„Die Hochzeit von Port-au-Prince“ (1984) war der Auftakt zu einer Haiti-Trilogie, mit der er unter Rückgriff auf die Familiengeschichte sein großes Thema fand. Der Apotheker Louis Buch, sein Großvater, war in das karibische Land ausgewandert und hatte dort eine Einheimische geheiratet.

Die bittere Bilanz seiner Wege und Umwege hat er zu seinem 80. Geburtstag am kommenden Samstag aber nun ganz allein gezogen. In einem autobiografischen Essay, der sich in „Der Flug um die Lampe“, einem der beiden Bände zum Jubiläum findet, heißt es unmissverständlich: „Ich will von mir selbst erzählen, von einer verpfuschten Karriere, in der alles schieflief, was schieflaufen konnte, obwohl ich Glück im Unglück hatte.“

In einer Mischung aus trotzigem Selbstbewusstsein und Selbstmitleid, das „Altersdiskriminierung im Literaturbetrieb“ beklagt, heißt es: „Anknüpfend an die Tradition der Frankfurter Schule, verstand ich mich als westlicher Marxist und redete mir ein, den Etikettenschwindel durchschaut zu haben - der Augenschein vor Ort in Moskau und Ostberlin hatte mich eines Besseren belehrt. Aber statt auf Pseudogewissheiten zu verzichten und mich zur Literatur, großgeschrieben, zu bekennen, wurde ich zum Chefideologen einer undogmatischen Ästhetik, die bei Licht betrachtet selbst wieder dogmatisch war, und brach den Stab über schreibende Kollegen, die sich nicht zu meiner Sicht der Dinge aufschwingen konnten oder wollten.“

Der Polemiker Hans Christoph Buch hat es damit weder sich noch anderen leicht gemacht. Ein Jahr, nachdem er sich 1966 mit Peter Handke während der legendären Tagung der Gruppe 47 in Prineeton ein Doppelbett im Holiday Inn hatte teilen müssen, verriss er dessen ersten Roman „Der Hausierer“ im „Spiegel“ nach Strich und Faden. Keine ästhetische Geste könne „die Widersprüche der außerliterarischen Welt“ aufheben, monierte er. Die Einbildung, im „Nirwana der reinen Kunst über den Parteien zu stehen“ stehe ganz „im Dienst der herrschenden Ideologie“.

Mitten im Tagesgeschehen

Zehn Jahre später zeigte er sich gegenüber dem „Gewicht der Welt“, dem ersten der berühmten Handke-Journale, in Anbetracht der sprachlichen Dichte und Schönheit der Einträge, zwar nachsichtiger, hielt aber an einem entscheidenden Vorwurf fest: „All das, was seinen Zeitgenossen täglich unter den Nägeln brennt, wird von Handke nicht nur ausgespart, sondern geradezu wütend negiert.“

Mit seinem mehr oder weniger parallel geführten „Gorlebener Tagebuch“ war Buch, der sich ausdrücklich zur täglichen Zeitungslektüre bekannte, der Gegenentwurf zu Handke - nicht zuletzt in der Kunstlosigkeit, mit der er die Kämpfe der Anti-AKW-Bewegung dokumentierte. Der Reporter und der Erzähler, der Engagierte und der Nachdenkliche, der Faktenversessene und der Fiktionsverliebte, liegen bei ihm seit jeher im Widerstreit.

Die Behauptung, dass sich beide widerspruchslos versöhnen lassen, wird von jedem seiner Bücher von Neuem auf die Probe gestellt. Das gilt auch für die heterogenen, zwischen allen Genres changierenden Essays „Vom Bärenkult zum Stalinkult“, in denen der studierte Slawist seine Geschichte mal offen autobiografisch verhandelt, mal als Erste-Person-Spiegelung von Gestalten wie Alexander Puschkin, Friedo Lampe oder Pierre Radványi, dem Sohn von Anna Seghers.

Die Kunstautonomie, die Buch verteidigt, besteht in der Weigerung, sich vor einen theoretischen Karren spannen zu lassen. Damit hat er sich nach der marxistischen Neuen Linken auch die woke Linke zum Feind gemacht. Sein Interesse für koloniale Gemengelagen, die eines Postkolonialen avant la lettre, leugnet kein Unrecht, sieht aber auch die Ambivalenzen der Geschichte.

Was die Romane und Erzählungen vielschichtig, vielstimmig und farbig entfalten, klingt in der späten Rechtfertigung, wie sie der nach einem afrikanischen Sprichwort benannte Essay „Jeder Greis ist eine Bibliothek“ übt, leider sehr viel holzschnittartiger, und die jammernde Aufzählung der Neider und Konkurrenten, die seine Karriere in eine Sackgasse führten, schwächt Buchs Verdienste unnötig.

Reporter im Bürgerkrieg

Tatsächlich gibt es keinen zweiten deutschen Schriftsteller seiner Generation, der die Welt nach allen Richtungen ausgiebiger bereist und mehr zuvor unbekannte Namen und Geschichten mitgebracht hätte. Einen eigenen Schwerpunkt bilden die in „Blut im Schuh“ gesammelten Kriegsreportagen aus Kambodscha, dem Kosovo oder Ruanda. Es sind von Mut, manchmal auch einer Portion leichtsinnigem Selbsterfahrungsheroismus zeugende Texte über die „Schlächter und Voyeure an den Fronten des Weltbürgerkriegs“, wie man sie sonst nur in der angelsächsischen Literatur findet.

Seine über 50 Bücher, die journalistischen Arbeiten, die auch im Tagesspiegel zu lesen waren, die Lehraufträge zwischen China und den USA, die Tätigkeiten als Lektor des „neuen buchs“ im Rowohlt Verlag und als Kurator: All diese Aktivitäten haben Hans Christoph Buch nicht den Erfolg eingebracht, von dem er träumte. In der Summe aber sind sie ein Sieg über die Widrigkeiten eines Berufs, dessen Klippen sich heute wesentlich schlechter umschiffen lassen als vor einigen Jahren.

Dickhardtstraße Nr. 48

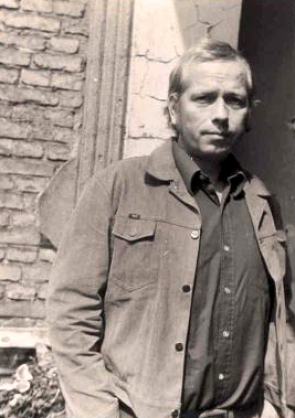

Nicolas Born (1937-1979)

Den 31. Dezember 2017 wird er nicht erleben. Mit 39 Jahren hat ihn der Lungenkrebs besiegt. Nun wäre er achtzig geworden.

Nicolas Born zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der Nachkriegszeit. In den siebziger Jahren erreichte er mit seiner Lyrik eine bis dahin ungekannte öffentliche Aufmerksamkeit. Bekannt wurde er aber 1979 vor allem durch seinen Roman „Die Fälschung“ geworden. Davon erzählt der Film von Volker Schlöndorff: Der Journalist Georg Laschen kommt in den Libanon, um über den Bürgerkrieg zu berichten. Die Zweifel an seinem Beruf wachsen. Er weiß, wie gut sich die bebilderte Story verkaufen würde. Aber es geht nicht um den Krieg, sondern um den Mann, dem nicht klar wird, wer gegen wen warum kämpft und doch darüber berichten soll.

Borns Blick richtete sich stets gegen die Erstarrung, gegen alles, was Staat und Gesellschaft heißt und auf Vernichtung des Individuellen aus ist: „Der Staat erließ ja unentwegt Gesetze zu seinem Schutz, so dass wir uns bald in seinem Schutz nicht mehr bewegen können. Das Recht hatte sich in den Staat eingepuppt wie ein Vorrat vom Besten, an dem man sich nicht vergreifen konnte, ohne ein Rechtsbrecher zu sein.“ Nicolas Born fehlt.

Ich gebe zu, daß ich schöne Gedichte schreiben wollte, und einige sind zu meiner größten Überraschung schön geworden. Nicolas Born

Die ersten Gedichte von Nicolas Born erschienen 1960-1962 in den Zeitschriften „Fliegende Blätter“ und „Neues Rheinland“. Unmittelbar nach der Gründung des „Literarischen Colloquiums Berlin“ lud dessen Initiator, der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Walter Höllerer (1922-2003), Nicolas Born 1963 in die Arbeitsstätte für Autoren am Wannsee ein. Dort entstand 1965 „Das Gästehaus“, ein Gemeinschaftsroman von Peter Bichsel, Walter Höllerer, Klaus Stiller, Peter Heyer, Hubert Fichte, Wolf Simeret, Elfriede Gerstl, Jan Huber, Hans Christoph Buch, Wolf D. Rogosky, Martin Doehlemann, Corinna Schnabel, Nicolas Born, Joachim Neugröschel und Hermann Peter Piwitt.

In den folgenden Jahren lebte Nicolas Born in der Souterrain-Wohnung in der Fredericiastraße in Charlottenburg (1966), in der Wohnung von Peter O. Chotjewitz in der Leibnizstraße (1967), in Nürtingen bei Stuttgart (1968) und in Gailingen bei Konstanz (1970). 1971 zog er in die Friedenauer Dickhardtstraße Nr. 48. Nach einem Studienaufenthalt in der Villa Massimo in Rom zieht er sich ins niedersächsische Wendland zurück. Dort stirbt er am 7. Dezember 1979.

Drei Wünsche

Sind Tatsachen nicht quälend und langweilig?

Ist es nicht besser drei Wünsche zu haben

unter der Bedingung daß sie allen erfüllt werden?

Ich wünsche ein Leben ohne große Pausen

in denen die Wände nach Projektilen abgesucht werden

ein Leben daß nicht heruntergeblättert wird

von Kassieren

Ich wünsche Briefe zu schreiben in denen ich

ganz enthalten bin-.

Ich wünsche ein Buch in das ihr alle vorn hineingehen

und hinten herauskommen könnt.

Und ich möchte nicht vergessen daß es schöner ist

dich zu lieben als dich nicht zu lieben

Eine zu Tode erschrockene Gesellschaft

Dickhardtstraße Nr. 51

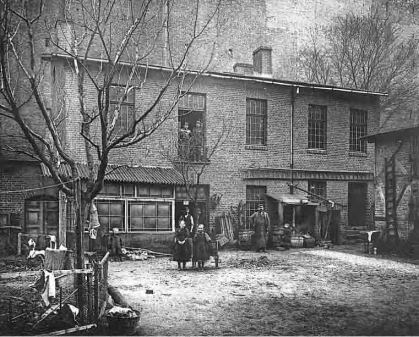

Schraubstollenfabrik Gebr. Dähne

Im Jahre 1873 verlegten die Gebrüder Wilhelm und Carl Dähne ihre Schraubstollen-Fabrik von der Kreuzbergstraße in Berlin nach Friedenau in die Ringstraße Nr. 42. Als der Journalist Christoph Joseph Cremer 1896 in der Publikation „Das gewerbliche Leben im Kreise Teltow“ ein Firmenporträt präsentierte, titelte er Gebrüder Dähne, Schraubstollen-Fabrik. Friedenau, Ring-Straße Nr. 51. Die Gemeinde Friedenau hatte inzwischen eine neue Hausnumerierung festgelegt: Nr. 42 wurde Nr. 51. Nachdem aus der Ringstraße 1962 die Dickhardtstraße wurde, blieb diese Numerierung weitgehend erhalten.

Das Dähnesche Etablissement, im Friedenauer Adressbuch 1874 Schmiede genannt, welches auf dem eigenen Grund und Boden der Inhaber erbaut ist, nimmt auf dem Hofraum als einstöckiges Gebäude 80 Quadratmeter Fläche ein. Der Raum zur ebenen Erde enthält die Essen, zwei Friktionshämmer und die sechspferdige Dampfmaschine. Im oberen Stock stehen die Fräs- und Gewindeschneidmaschinen.

Christoph Joseph Cremer lässt seine Leser wissen, dass die Inhaber den Betrieb immer mehr erweiterten, die Zahl der Arbeiter aber stetig einschränkten. Sie schafften sich nämlich Maschinen an, deren Hilfe die Menschenkraft bis zu einem gewissen Grade entbehrlich machte. Die fertige Ware kostet gegenwärtig kaum so viel, wie früher an Arbeitslohn für Herstellung derselben ausgegeben wurde. Dieser Umstand kann als Fingerzeig für die Wege gelten, welche die Industrie zu wandeln hat. Zugleich aber liegt darin die sehr deutliche Erklärung eines der wesentlichsten Gründe für die sogenannte soziale Frage.

Was geschah im Hof der Ringstraße? Die im Querschnitt quadratischen Stahlstäbe, aus denen die Stollen angefertigt werden, kommen in den Stärken, in denen sie zur Verwendung gelangen sollen, fertig vom Eisenwerk, meist aus Westfalen. Unter dem Friktionshammer, der bei drei Viertelmeter Fallhöhe mit einem Zentner Bärgewicht arbeitet, werden stets paarweise erst die Zapfen, dann die Schärfen in Gesenken warm geschmiedet und darauf die Teilung vorgenommen. Der im Rohen fertige Stollen gelangt in die Fräsmaschine, welche den Zapfen zum Einschneiden des Schraubengewindes vorrichtet. Nachdem Letzteres auf der Maschine geschnitten ist, werden die Stollen in der Reinmachetrommel von Fett und Anhängsel befreit. Die fertigen Stollen werden zu 500 Stück in Säcke gepackt und in Kisten verschickt. Die Firma fertigt 24 Sorten von Schraubstollen an. Von der kleinsten Sorte wiegen 1000 Stück 15 Kilo, von den größten 1000 Stück 100 Kilo. Der Form nach werden ganz scharfe, halbscharfe, flachscharfe, stumpfe und spitze (pyramidenförmige) unterschieden. Jahr aus Jahr ein kommen in der Fabrik der Gebrüder Dähne an 1000 Zentner Stahl zur Verarbeitung.

Seit dem Tod der Firmengründer führen zwei Söhne von Wilhelm Dähne das Geschäft mit sechs Gesellen weiter – jeden Tag 10.000 Stück Stollen. 1943 heißt der Eigentümer des Anwesens Ringstraße Nr. 51 Dähnesche Erben. Im Haus wohnen Frau M. Dähne und Frau H. Dähne, Monteur W. Gladosch, Propagandistin F. Gründel und Laborant K. Titze. Das Haus Nr. 51 hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Es entstand ein Neubau.

Nachzutragen ist, dass Herr Julius Koch und seine Ehefrau Marie geb. Feske am 7. Januar 1908 das Fest der silbernen Hochzeit feierten: Seit Oktober 1873 ist Herr Koch ununterbrochen in Friedenau und seit dieser Zeit bei der Firma Dähne in der Ringstraße beschäftigt. 34 Jahre hat der Jubilar im Hause der Gebrüder Dähne, Ringstr. 51, gewohnt, seit dem vorigen Jahre wohnt er Kaiser-Allee 90. Wie Herr Koch dem Orte, seinem Arbeitgeber, vor allem seiner lieben Frau viele, viele Jahre treu blieb, so spricht er auch gern davon, dass er Abonnent unseres ‚Friedenauer Lokal-Anzeiger‘ von der ersten Nummer an ist.

Dickhardtstraße Nr. 54

Die Fotografie des zerstörten Hauses in der Ringstraße Nr. 54 (heute Dickhardtstraße Nr. 54), aufgenommen von Herwarth Staudt am 15. Dezember 1951 im Auftrag des Baulenkungsamtes Schöneberg, weist daraufhin, dass sich einst hinter dem Wohnhaus im Hinterhof Garagen und Tankstelle befanden. Die Anlage müsste 1925 entstanden sein, da August Müller das Anwesen erwarb und dort ein Automobilhaus eröffnete. Bereits 1935 wurde das Automobilhaus in Groß-Garagen A. Müller umgewandelt. Nachdem das Vorderhaus im Weltkrieg zerstört worden war, ging auf dem Hof das Geschäft weiter – bis 1960/61 unter Garagen und Tankstelle Auguste Müller Ringstraße Nr. 54, danach unter der Adresse Berlin 41, Dickhardtstraße 54. Im Telefonbuch 1970/71 ist Auguste Müller nur noch mit der Wohnanschrift Berlin 62, Martin-Luther-Straße Nr. 124 eingetragen. Es ist davon auszugehen, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt auf dem Grundstück ein fünfgeschossiger Neubau mit einer Durchfahrt zum Innenhof entstand.

Dickhardtstraße Nr. 56

Das viergeschossige Mietshaus Dickhardtstraße 56 wurde 1904-05 von Maurermeister August Colosser geplant. Die neobarocke Fassade des Hauses (mit Jugendstilanklängen) zeigt einen asymmetrisch angeordneten zweiachsigen Standerker mit seitlichen Balkons. Daneben befindet sich der Hauseingang, der von einem Pfeilerportal mit Sprenggiebel gerahmt wird. Der Standerker ist in den einzelnen Geschossen um die Fenster mit aufwendigen Architekturrahmungen ausgestattet, so im Erdgeschoß mit Pfeilern und einem Sprenggiebel, in dem ein Putto in Halbfigur Girlanden hält. Die Fenster in den Geschossen darüber sind entsprechend gestaltet. Im dritten Obergeschoß schließt ein großer Schweifgiebel mit Kartusche und Frauenkopf im Giebelfeld den Erker ab. Das originale Jugendstilgitter (mit Kastanienblatt-Motiv) friedet den Vorgarten ein. Topographie Friedenau, 2000

Die Grundsteinlegung der Sarkamm'schen Villa in der Ringstraße Nr. 56 (seit 1962 Dickhardtstraße) erfolgte am 16. Dezember 1904. Der Friedenauer Lokal-Anzeiger war dabei:

In dem zur Vermauerung gekommenen Kästchen waren enthalten: 1. Die von Herrn Baumeister Strauß verfaßte Denkschrift über die geschichtliche und wirtschaftliche Entwicklung unserer Gemeinde, von den vier Geschwistern in allen Punkten gelesen, genehmigt und unterschrieben, sowie auch vom Bauausführenden Herrn August Colosser (1856-1938) und dessen Sohn Otto Colosser (1878-1948) und dem Mauerpolier Schombel unterzeichnet. 2. Sechs Photographien von Familienangehörigen, zwei Kranzatlasschleifen, eine von der Gemeinde Friedenau, die andere vom Verein ‚Schlesvigia‘ des verstorbenen Rentier Gustav Sarkamm (1844-1902), eine Zeitschrift: ‚Sport in Wort‘, enthaltend einige von Otto Colosser selbst verfasste Artikel zum 30jahrigen Bestehens der Gemeinde Friedenau, ‚Jungfrau Friedenau‘, Lied von Eduard Jürgensen. 3. Festfolge zur Feier des 30jährigen Bestehens der Gemeinde Friedenau. Die Zeitungen ‚Friedenauer Lokal-Anzeiger vom 9. bis 11. November und 14. Dezember. 4. ‚Das Grundeigentum‘ Nr. 50, ‚Die Welt am Montag‘ Nr. 50. Die ‚Baugewerkszeitung‘ Nr. 100, der ‚Berliner Lokalanzeiger‘ Nr. 587, ‚Die Flamme‘ Nr. 306 und ‚Nimm mich mit für 5 Pfg.‘ Nr. 13. 5. Ein verschlossenes Briefkuvert, enthaltend: verschiedene statistische Daten über den Bau und über das Mitwirken des Stadtverordneten und Maurermeisters August Colossers an der Entwickelung Friedenaus und des Schöneberger Ortsteils, ferner einige Sprüche von Sohn Otto Colosser. 6. Von Fräulein Gertrud Sarkamm und Herrn Otto Colosser Geldmünzen, von Herrn Strauß Visitenkarten.

Hierauf gaben, nachdem die Sandsteinplatte vom Herrn Maurermeister Herrn August Colosser in Cementmörtel kunstgerecht und gut schließend über die den versenkten Kasten in sich liegende Öffnung eigenhändig verlegt und vermauert war, alle Anwesenden der Reihenfolge nach die üblichen drei Hammerschläge auf die Sandsteinplatte ab. Während Herr Maurermeister August Colosser die Sandsteindeckplatte mit den Worten ‚Denn im Namen Gottes‘ vermauerte und festlegte, sprach Herr Strauß unter Ausübung seiner drei Hammerschläge nachfolgende Worte: ‚Wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen!‘ Herr Colosser jun.: ‚Einig, einig, einig!‘ Der Mauerpolier Schombel: ‚Mit Gottes Segen!‘ Damit war die Feier auf der Baustelle beendet, während sich in der Bauherren-Wohnung eine kleine Nachfeier zum Zwecke des Begießens des verlegten Grundsteines mit einigen Gläsern Sekt anschloß..

Wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen – gemeint sind damit Meta, Willy, Gertrud und Bruno, die Kinder von Kaufmann Gustav Sarkamm (1844-1902). Er hatte 1884 in der Ringstraße ein Grundstück mit einem Landhaus erworben und war mit der Familie von Berlin NW Heidestraße Nr. 53a in den Vorort gezogen. Ab 1893 war Sarkamm in der Gemeinde-Verwaltung als Schöffe und Vorsitzender des Armen-Ausschusses tätig.

Im Januar 1896 gab es die Heirat seiner Tochter Meta mit Dr. med. Bernhard Hartleib, der seit 1891 eine Praxis in der Handjerystraße Nr. 77 führte. Das Ehepaar wohnte in der Schmargendorfer Straße Nr. 11. Am 22. März 1896 starb nach langer Krankheit im Alter von 48 Jahren Sarkamms Ehefrau Clara geb. Oertel. Tochter Meta brachte im Dezember 1896 eine Tochter und im März 1898 ein Sohn zur Welt. Am 3. Juni 1898 starb an einer hochgradigen Lungenentzündung im Alter von 33 Jahren ihr Ehemann Bernhard Hartleib. Zurück blieben Vater Gustav Sarkamm, seine unverheirateten Kinder Willy, Bruno und Gertrud sowie Witwe Meta Hartleib mit den beiden Kindern.

Es kann davon ausgegangen werden, dass nun der Bau eines größeren Wohnauses für die Familie auf dem Grundstück Ringstraße Nr. 56 geplant wurde. Zurate gezogen wurde August Colosser (1856-1938), Baugewerksmeister und Inhaber eines Baugeschäfts in Friedenau, der sich durch seine Mehrfamilienhäuser in der Wielandstraße einen Namen gemacht hatte. Bauherr Gustav Sarkamm erlebte weder die Grundsteinlegung der Sarkamm'schen Villa noch den Einzug seiner Kinder in das Haus. Nach seinem Tod am 12. März 1902 ging das Anwesen an die Sarkammschen Erben. Eingezogen sind Witwe Meta Hartleib geb. Sarkamm mit den Kindern, die Brüder cand. jur. Willy Sarkamm und stud. jur. Bruno Sarkamm sowie Malerin Gertrud Sarkamm. Bis 1923 sind alle Sarkamms in der Ringstraße Nr. 56 ausgezogen. Das Anwesen bleibt bis nach dem Zweiten Weltkrieg im Besitz der Sarkammschen Erbengemeinschaft.