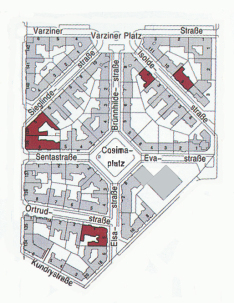

Am 25. Juni 1906 brachte Bürgermeister Bernhard Schnackenburg (1867-2914) zur öffentlichen Kenntnis, dass die Straßen und der Platz auf dem früheren Sportparkgelände wie folgt benannt worden sind: Platz G: Wagner-Platz; Straße A: Isoldestraße; Straße B zwischen Handjerystraße und Wagner-Platz: Evastraße; Zwischen Wagner-Platz und Kaiserallee: Sentastraße; Straße C von der Bismarckstraße bis zum Wagner-Platz: Elsastraße und vom Wagner-Platz bis Varziner Straße: Brünnhildestraße; Straße D: Kundrystraße; Straße E: Ortrudstraße; Straße F: Sieglindestraße.

Über die Benennung wurde zuvor viel diskutiert. Mit Blick auf das im Friedenauer Teil von Schöneberg entstandene Malerviertel, wo den Malern und Bildhauern in den Straßennamen eine Ehrung zuteil geworden, sollten hier Komponisten verewigt werden. Andere wollten die unerfreuliche Tatsache aus der Welt schaffen, dass keine Straße in Friedenaum einen weiblichen Vornamen hat. Das führte schließlich zu Richard Wagner (1813-1883) und seinen Opernheldinnen, darunter Elsa, eine Figur aus Richard Wagners romantischer Oper Lohengrin, die am 28. August 1850 im Hoftheater zu Weimar unter der Leitung von Franz Liszt uraufgeführt wurde.

Die Geschichte von Lohengrin, Elsa und dem Schwan basiert auf dem Versepos Parzival von Wolfram von Eschenbachs. Dort wird die junge Elsa von Brabant des Mordes an ihren Bruder Gottfried angeklagt. Als keiner Elsa verteidigen will, naht Lohengrin, besiegt den Ankläger und erklärt Elsa für unschuldig. Sie gestehen sich ihre Liebe und heiraten. Lohengrin erklärt Elsa sein Gelöbnis, an das er als Ritter gebunden ist: Niemals darfst du mich nach meiner Herkunft fragen, Elsa, niemals. Brichst du dieses Gelöbnis, so bin ich dir auf immer verloren! Elsa stellt die Frage aber doch. Der Schwan kehrt zurück und nimmt Lohengrin mit sich. Elsa bleibt zurück und stirbt.

Elsastraße Nr. 2

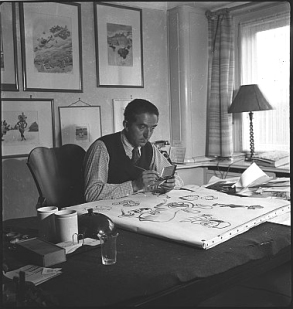

Walter Trier (1890-1951)

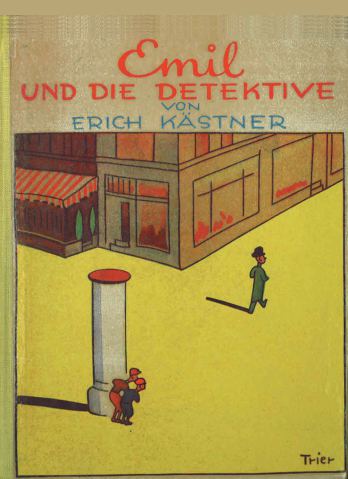

Eine gelbe Fläche, ein Eckladen und eine Litfaßsäule, hinter der zwei Jungen einen Mann angespannt beobachten. Das ist seit 1929 Emil und die Detektive. Natürlich steht auf dem Buchcover in Versalien VON ERICH KÄSTNER, aber in der rechten unteren Ecke ganz bescheiden Trier. So ging es Buch um Buch weiter. Erich Kästner (1899-1974) und Walter Trier (1890-1951) wanderten als Paar durch die Literatur. Die Jahre, in denen der Jude ins Exil musste, vermochten die beiden nicht zu trennen.

Nachdem der deutsche Kleinmeister aus Prag, wie Kästner den gebürtigen Tschechen später nannte, 1909 Zeichnungen im Simplicissimus veröffentlicht hatte, konnte er sich vor Angeboten nicht retten. Fortan zeichnete er für Lustige Blätter, Berliner Illustrirte Zeitung, UHU und Die Dame. Von 1912 bis 1916 wohnte Walter Trier in der Elsastraße Nr. 2, später im eigenen Haus in Lichterfelde. Zwischendurch hatte Edith Jacobsohn, Witwe des 1926 verstorbenen Weltbühne-Herausgebers Siegfried Jacobsohn, für die Begegnung von Autor und Illustrator gesorgt. In ihrem Kinderbuchverlag erschienen dann die bekannten Klassiker Emil und die Detektive (1929) und Pünktchen und Anton (1931).

Edith Jacobsohn floh im Februar 1933 nach London, Walter Trier folgte im Dezember. Erich Kästner blieb:

Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen.

Mich läßt die Heimat nicht fort.

Ich bin wie ein Baum, der – in Deutschland gewachsen –

wenn’s sein muss, in Deutschland verdorrt.

Nach dem Krieg kommt Trier nicht zurück. Er geht nach Kanada und setzt die Arbeit mit Kästner fort. 1949 erscheint Die Konferenz der Tiere. Am 25. Juni 1950 gratuliert Erich Kästner Walter Trier zum 60. Geburtstag: Wenn ich mir überlege, wie lange wir uns schon kennen und wie manche gemeinsame Arbeit wir zu Erfolgen geführt haben, so bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich mir nachzurechnen versuche, wie wenig und wie selten wir beide eigentlich beisammen waren. Ein paar Mal bei Edith Jacobsohn, ein paarmal in Ihrem hübschen Haus in Lichterfelde, ein paarmal in Salzburg und einmal in London. Wollte man die Stunden und Tage zusammenrechnen, so kämen, sich über mehr als 20 Jahre erstreckende, kaum vier Wochen heraus. Aber da sieht man wieder, wie wenig es auf die sogenannte ‚objektive‘ Zeit ankommt und wie entscheidend deren Gegenteil ist, nämlich das Gemeinsame, die trotz aller Verschiedenheit zusammenklingenden Charaktere und deren Resultat: die Sympathie. Weiß der Teufel, wann und ob wir einander wiedersehen werden. Womöglich wird es nicht der Fall sein. Wir werden dann einander bereits 25 Jahre kennen oder 30 Jahre und 35 Jahre, und trotz dieser geographischen Getrenntheit wird die Sympathie eher wachsen als nachlassen. Das ist schon eine recht merkwürdige und geheimnisvolle Sache, noch dazu in einer Welt, die echt Geheimnisvolles kaum noch kennt. Am 8. Juli 1951 stirbt Walter Trier in Craigleith bei Collingwood, Ontario, Kanada.

***

Erich Kästner: Walter Trier zum Gedächtnis

Berliner Illustrierte, 1951

Still und viel zu früh und unerwartet hat er die Lebenstür hinter sich zugezogen, und wir blicken ungläubig auf seinen leeren Platz. Es heißt, jeder Mensch sei zu ersetzen, und nun empfinden wir, wie unsinnig dieser Satz ist. Walter Trier ist unersetzlich. Der Stollen, woraus er unermüdlich Schätze der Heiterkeit ans Licht brachte und ausbreitete, ist für immer verschüttet. Denn jener Stollen war sein Herz. Als ich ihn kennenlernte, war er längt berühmt. Es war ein seltsamer Ruhm. Er beruhte auf scheinbaren Kleinigkeiten. Auf sogenannten Witzzeichnungen, auf Buchillustrationen, auf Titelbildern bekannter Zeitschriften. Da sah man etwa auf einem Umschlag der 'Dame' eine Eisenbahn, die, mit dampfender Lokomotive, mitten in einer Wiese hielt. Die Fahrgäste schauten lachend aus den Abteilfenstern. Und die Schaffner knieten samt dem Lokomotivführer im Gras und pflückten, kindlich versonnen, gewaltige Blumensträuße. Es war, wie gesagt, nichts weiter als ein Umschlagbild. Aber ein Umschlagbild, wie es Umschlaghäfen gibt. Wer im damaligen Berlin, mit Ziffern im Kopf, stupide vom Lärm der Stadt, durch die Straßen hetzte und am ersten besten Kiosk einen solchen 'Trier' sah, blieb stehen, holte Luft und lächelte.

So hat Walter Trier sein Leben lang das Lächeln unter die Menschen gestreut. Wie früher einmal, bei Krönungszügen, die Fürsten ihre Dukaten. Sein liebster, schönster Besitz war eine Sammlung alten deutschen Spielzeugs. Wenn er die einzelnen Stücke aus den Vitrinen herausholte und zeigte, wurden sie kostbar wie Edelsteine. Dieses Spielzeug nahm er mit, als Hitler kam. Er nahm es nach Österreich mit und dann, als Hitler dorthin kam, nach England. In London, in der Charlotte Street, sah ich es wieder. Und nun steht es drüben in Kanada. In einem Haus, das er verlassen hat. Ich kann mir nicht helfen, - wenn die Flucht dieses deutschen Humoristen, mit seiner Spielzeugsammlung, diese Flucht vor der vollkommenen Humorlosigkeit, und das heißt vor der vollendeten Grausamkeit, nicht ein sinnbildlicher Vorgang ist, dann gibt es überhaupt keine Sinnbilder. Sein Anliegen als Künstler galt seinem und unserem stillen und unstillbaren Verlangen nach ein wenig Glück. Er hütete die Heiterkeit und das Lächeln, als seien es ewige Flämmchen. Und er tat es ernsten Gesichts. Er wusste ja zur Genüge, wie schwer sein Amt war. Nichts von allem, was ihm und der Welt an Traurigem und Widerwärtigem begegnete, trieb ihn zur Anklagen oder zum Weheruf. Er behielt es 'für sich'. Ich glaube, dass er auch deshalb so früh gestorben ist. Denn sich in unserem Jahrhundert zur zweiten Naivität zu erziehen und die anderen zum Lächeln, das ist eine Aufgabe, die sich nur noch mit der Arbeit des Sisyphus vergleichen lässt.

Aus einem Brief von Erich Kästner zu Walter Trier zu seinem sechzigsten Geburtstag am 25. Juni 1950: Wenn ich mir überlege, wie lange wir uns schon kennen und wie manche gemeinsame Arbeit wir zu Erfolgen geführt haben, so bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich mir nachzurechnen versuche, wie wenig und wie selten wir beide eigentlich beisammen waren. Ein paar Mal bei Edith Jacobsohn, ein paarmal in Ihrem hübschen Haus in Lichterfelde, ein paarmal in Salzburg und einmal in London, Wollte man die Stunden und Tage zusammenrechnen, so kämen, sich über mehr als 20 Jahre erstreckende, kaum vier Wochen heraus. Aber da sieht man wieder, wie wenig es auf die sogenannte 'objektive' Zeit ankommt und wie entscheidend deren Gegenteil ist, nämlich das Gemeinsame, die trotz aller Verschiedenheit zusammenklingenden Charaktere und deren Resultat: die Sympathie. Weiß der Teufel, wann und ob wir einander wiedersehen werden. Womöglich wird es nicht der Fall sein. Wir werden dann einander bereits 25 Jahre kennen oder 30 Jahre und 35 Jahre, und trotz dieser geographischen Getrenntheit wird die Sympathie eher wachsen als nachlassen. Das ist schon eine recht merkwürdige und geheimnisvolle Sache, noch dazu in einer Welt, die echt Geheimnisvolles kaum noch kennt.

Elsastraße Nr. 5

Das teils vier-, teils fünfgeschossige Mietswohnhaus Elsastraße 5 Ecke Ortrudstraße 4 wurde 1909 nach Plänen von Fritz Hensler errichtet. Das Eckhaus wird von drei Treppenaufgängen erschlossen. Die beiden Straßenfassaden sind asymmetrisch konzipiert. Das Erdgeschoss ist durchgehend durch Putzbänderung als Sockelgeschoss gekennzeichnet, verspringt jedoch in seiner Höhenlage entlang der Ortrudstraße um ein halbes Geschoss: An der Elsastraße und an der Ecke liegt es nur wenig über dem Terrain, beim Aufgang Ortrudstraße 4 ist es jedoch als Hochparterre über einem Souterrain ausgebildet. Dies wird durch einen umlaufenden Kassettenfries deutlich, der an der Ecke als Brüstung des ersten Obergeschosses verläuft, bei der Ortrudstraße 4 jedoch in der Höhe der Oberlichtzone der Fenster, so dass der Niveausprung erkennbar wird.

Der Baukörper wird durch Risalite mit mächtigen Quergiebeln vertikal lebhaft gegliedert: an der Elsastraße mit einem Risalit und an der Ortrudstraße mit zwei Risaliten, die asymmetrisch angeordnet sind. Balkons und offene Loggien begleiten sie. Die steilen Giebel zeigen von zwei Bändern überschnittene Reliefs (Vasen mit Rankenwerk). Die Außenwände selbst verspringen zusätzlich, so dass sich an der Traufe unterschiedlich weite Dachüberstände ergeben. An dem Eckladen zeigen die Schaufenster noch Jugendstilmotive aus der Erbauungszeit. Topographie Friedenau, 2000.

Elsastraße Nr. 6

Paul Fechter (1880-1985)

Paul Fechter wurde 1880 in Elbing/Westpreußen geboren, studierte Architektur, Mathematik, Physik und promovierte 1905 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er schrieb für die Dresdner Neuesten Nachrichten (1906-1910) und die Vossische Zeitung (1911-1915). 1911 zog er nach Charlottenburg in die Schloßstraße Nr. 9, IV. Stock. 1913 wohnte der Redakteur der Vossischen Zeitung im Einküchenhaus Wilhelmshöher Straße Nr. 20. Laut Adressbuch ist er ab 1914 in der Elsastraße Nr. 6, II. Stock, gemeldet. Von 1919 bis mindestens 1943 wohnte er in Berlin W 30, Starnberger Straße Nr. 2 (Gartenhaus). Das Haus hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, danach verliert sich jedoch die Spur.

Während des Ersten Weltkriegs arbeitete er wie der Schriftsteller Arnold Zweig (1887-1968) als Schreiber in der Presseabteilung der deutschen Militärverwaltung Ober Ost. Fechter und Zweig erleben das Schicksal des russischen Soldaten Grigorij Iljitsch Paprotkin, der, um seine Frau und seine neugeborene Tochter zu sehen, aus dem Gefangenenlager flieht. Als er von den Deutschen wieder aufgegriffen wurde, gibt er sich als russischer Deserteur aus. Erst als er diesen tödlichen Fehler erkennt, gibt er sich als der entflohene Häftling zu erkennen. Obwohl er seine wahre Identität eindeutig nachweisen kann, wird er als Spion hingerichtet. Zehn Jahre danach machte Arnold Zweig diese Geschichte mit seinem Roman Der Streit um den Sergeanten Grischa bekannt.

Einem größeren Publikum wurde Paul Fechter bekannt durch sein 1914 erschienenes Buch Der Expressionismus. Zuvor hatte er in der Vossischen Zeitung geschrieben, dass ihm zwar manches missfallen habe – gerade bei den Werken deutscher Expressionisten finde sich viel Schwaches unter den Arbeiten – doch spüre er, je weiter die Bewegung um sich greift .... etwas Verwandtes zu Strebungen, die heute auf mehr als einem Gebiet merkbar werden und irgendwie doch wohl wirklich mit den in der Gotik sich am reinsten ausdrückenden Grundtendenzen der germanischen Seele zusammenhängen.

In den 1920er Jahren schrieb Paul Fechter zahlreiche Beiträge für den Rundfunk, insbesondere für die Deutsche Welle (DW) und die Funk-Stunde Berlin (FST). Im Deutschen Rundfunkarchiv sind 34 Beiträge archiviert: Es begann am 28. August 1926 von 19.00 bis 19.30 Uhr in der FST mit einer Einführung zu dem Trauerspiel ‚Egmont‘. Es folgten u. a. Sendungen über die Selbstbiographie von Lovis Corinth, das Werk von Georg Trakl, Fr. Theodor Vischer, Hermann Sudermann, Richard Dehmel und endete am 12 November 1932 in der FST mit dem Rundgespräch Was sucht das Publikum im Theater? mit Schauspieler Friedrich Kayßler, Regisseur Jürgen Fehling, Kritiker Paul Fechter und Stimmen aus dem Publikum.

Bekannt wurde Paul Fechter mit der seiner Geschichte der deutschen Literatur. Die erste Ausgabe erschien 1932, die zweite 1941 mit nationalsozialistischer Ausprägung und die dritte 1952, in der er seine Irrtümer korrigierte. Zweifelsfrei kann den Friedenauern An der Wende der Zeit. Menschen und Begegnungen empfohlen werden, erschienen 1949 bei Bertelsmann, wo Fechter über einen Abend bei Max Pechstein in der Offenbacher Straße berichtet:

Wir sind sehr oft zusammen gewesen in diesen Jahren zwischen 1911 und 1914. Plietzsch wohnte irgendwo in der Gegend des Lietzensee in Charlottenburg; Pechstein hatte Wohnung und Atelier in der Offenbacher Straße in Friedenau, dicht am Südwestkorso: die Rückseite des Haus stieß an den Friedhof, so dass wir nachmittags immer die Beerdigungsmusik, die von unter heraufscholl, bei unseren Unterhaltungen mitgenießen konnten. Meine Wohnung befand sich zuerst in dem Einküchenhaus in der Wilhelmshöher Straße, dann in der Elsastraße, dicht beim Wagnerplatz. Pechstein und ich konnten also einander zu Fuß in kaum fünf Minuten erreichen.

Ein andermal, es war wohl 1912 oder gar schon 1913, war Pechstein nach längerer Abwesenheit aus Italien zurückgekehrt, und wir beschlossen, das Wiedersehen festlich zu begehen. Er hatte nicht nur eine Fülle von Bildern und herrlichen Aquarellen mitgebracht, sondern eine riesige Korbflasche vino nero, ein Gebinde, das wohl dreißig bis fünfzig Liter enthielt. Er hatte sein Atelier in einen Festraum verwandelt: über ein paar Böcke war ein riesiges langen Zeichenbrett gelegt; das diente in Ermangelung eines entsprechend großen Tischtuchs, sorgfältig mit schönem, sauberen Pergamentpapier bespannt, als Festtafel, in deren Mitte ein riesiger Schweinebraten prangte. Statt der in der Einrichtung der Offenbacher Straße noch fehlenden Weingläser stand bei jedem Platz ein großes Wasserglas; eine riesige gläserne Kanne wurde unter Assistenz der Gäste, wenn sie geleert war, nicht ohne schwere körperliche Anstrengung aus der am Boden stehenden Korbflasche neu gefüllt.

Der Abend wurde wahrhaft dionysisch und mehr als das. Wir begannen nicht, wie es vernünftig gewesen wäre, mit dem Braten, wir begannen mit dem vino nero, und zwar aus Wasser-, nicht aus Weingläsern, dass heißt, wir tranken ihn wie Wasser. Die Wirkung war dementsprechend. Ich sehe noch wie durch einen Nebel Eduard Plietzsch, sein Glas hoch erhoben, zu Füßen von Frau Pechstein knien und sie beschwören, doch das „schöne, wilde Weib“ zu sein: Frank Wedekind beherrschte damals noch ziemlich intensiv unsere Gemüter, in Sonderheit wenn der Alkohol die Fesseln der Ratio sprengte. Pechstein hatte ein Bedürfnis zu tanzen, was einigen Gipsabgüssen, eigenen wie fremden, das Leben kostete: sie kamen bei den nicht mehr ganz vom sicheren Rhythmus beherrschten, lebhaften Bewegungsvorgängen im Atelier von Schränken und Tischen herunter und zerschellten am Boden. Ich hatte mich, von den Erzeugnissen des italienischen Weinbaues völlig überwältig, in die Stille einer Ecke zurückgezogen: erst gegen Ende des Festes erwachte ich zu neuem Lebe und ergab mich mit erholten Kräften den Freuden und Genüssen der Nacht, die nicht die einzige ihresgleichen bleiben sollte.