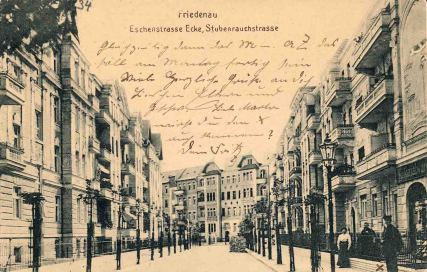

Am 14. April 1905 gibt Amtsvorsteher Schnackenburg zur Kenntnis, dass die im Amts- und Gemeindebezirk belegene Straße 11 — Verbindungsstraße der der Stubenrauch- und Wilhelmstraße — den Namen Eschenstraße erhalten hat.

Am 18. Juni 1907 schreibt ein Bewohner der Eschenstraße an die Redaktion des Friedenauer Lokal-Anzeiger: In Ihrem geschätzten Blatte war in letzter Zeit mehrfach von Balkons die Rede. Es wurde da anschaulich geschildert, wie die Straßenpassanten unter den üblen Neigungen von Balkonbewohnern zu leiden haben, von denen sich die einen als Wiedertäufer, die anderen gar als Pyrotechniker betätigen. Ein andermal wird geklagt, dass den glücklichen Besitzern solcher Schmuckkästchen der luftige und duftige Aufenthalt aus diesen dadurch verleidet wird, dass eine Vertreterin des schönen Geschlechts der Aufforderung: „Singe, wem Gesang gegeben" nur allzu reichlich Folge leistet. Eine andere Dame glaubt, dass das Aufhängen intimer und intimster Wäschestücke auf dem Balkon zum Schmucke der Straße dient oder imstande ist, beim Nachbar ästhetische Gefühle auszulösen.

Eschenstraße Nr. 2

Baudenkmal Mietshaus

Entwurf & Bauherr Architekt Josef Becker

1905

Das viergeschossige Mietswohnhaus Eschenstraße Nr. 2, das der Architekt Josef Becker (wie auch die Häuser Nr. 6 und 7) nach eigenen Plänen für sich selbst als Bauherr 1905 errichtet hat, zeigt in der Ecksituation auf der Nordseite der hier stumpfwinklig abknickenden Straße eine asymmetrische, dreizehnachsige Straßenfassade mit drei Risaliten. Der mittlere Risalit nimmt das straßenseitig gelegene Treppenhaus auf. Die Risalite werden von unterschiedlich ausgeführten Quergiebeln mit Fachwerk bekrönt, die dem steilen Schieferdach eine malerische Gliederung geben. Die gut erhaltene Stuckfassade zeigt eine Rustizierung des Erdgeschosses und eine Gliederung der Risalite mit rustizierten Pfeilervorlagen, die mit Frauenköpfen geschmückt sind. Die Brüstungen zwischen den Pfeilervorlagen sind mit Stuck-Kartuschen gefüllt. Das dritte Obergeschoss ist durchgehend mit kleinen Pilastern gegliedert. Die Jugendstil-Fassade des Hauses demonstriert die Qualität der neuen, nicht mehr historistisch orientierten Berliner Mietshausarchitektur. Der Vorgarten ist mit einem Jugendstilgitter zwischen Ziegelpfeilern eingefriedet. Topographie Friedenau, 2000

Eschenstraße Nr. 3

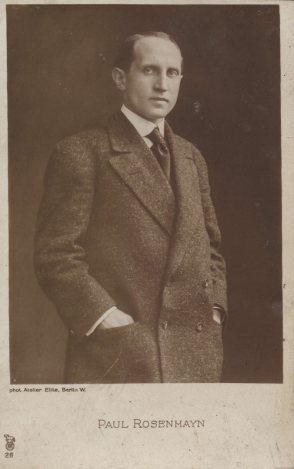

Paul Rosenhayn (1877-1929)

Kennen Sie Paul Rosenhayn? Wir kannten den Autor bisher auch nicht. Das scheint eine Bildungslücke zu sein, weil die 1915 veröffentlichten und nun wieder erhältlichen Detektivgeschichten für Krimifans eine echte Entdeckung sind. Sie gestehen allerdings ein, dass die Sprache manchmal etwas antiquiert wirkt, aber dies würde durch ausgefallene Plots und Bezüge auf das Zeitgeschehen wettgemacht.

Joe Jenkins ist der Held, ein amerikanischer Privatdetektiv, der sich nach seiner Ankunft in Berlin an angeblich unlösbare Fälle macht: Ein verschollener Geheimvertrag, ein geheimnisvolles grünes Licht, ein zurückgekehrter Toter, ein hinterhältiger Mord in der Theaterszene, ein rätselhafter Flugzeugabsturz. Joe Jenkins übernimmt jeden Fall, sofern die Polizei mit ihrer Weisheit am Ende ist, und sorgt mit seinem Verstand für Aufklärung und Gerechtigkeit.

Paul Rosenhayn wurde in Hamburg geboren, wuchs zunächst in England auf, reiste durch Europa und Amerika und schrieb für englische und deutsche Zeitungen. Die Sprachkenntnisse, das Verständnis für die beiden Milieus, öffneten ihm die Welt. 1921 ließ er sich in der Friedenauer Eschenstraße Nr. 3 nieder und schrieb Kriminalgeschichten. Der weltgewandte Journalist wusste, was er dem Publikum liefern musste. Er orientierte sich an Sherlock Holmes, lieferte auf 15 bis 25 Seiten spannende Geschichten und legte 1915 die Elf Abenteuer des Joe Jenkins vor:

Das grüne Licht: Über nur scheinbar gut versteckten Geheimpapieren leuchtet immer wieder ein unheimliches Licht / Wenn die Toten wiederkehren: Als die Gattin ihren verstorbenen Ehemann zu sichten glaubt, landet sie in der Zwangsjacke / Proszeniumsloge Nr. 1: Ausgerechnet ein Prominenten-Mord begleitet den erfolgreichen Start einer neuen Zeitung / Der Geldbrief: Der Raum war nachweislich fest verschlossen, trotzdem verschwand der titelgebende Brief / Ein Ruf in der Nacht: Nächtliche Telefonanrufe und mysteriöse Botschaften ängstigen einen Fabrikanten / Das Haus im Schatten: Was sein neuer Mieter in dem alten Gebäude treibt, dünkt den Besitzer so seltsam / Das Logenbillett: Der Einbruch scheint ein klarer Fall zu sein / Rauch im Westwind!: Die Elite der skandinavischen Flugpioniere wird durch eine Absturzserie dezimiert / Der Similischmuck: Dass die junge Frau vom einem Hausierer Schmuck erwarb, dessen Wert sich im sechsstelligen Bereich bewegt, kommt nicht nur dem Gatten verdächtig vor / Die Amati: Der Musikus fühlt sich von einem gespenstischen Doppelgänger verfolgt / Die Visitenkarte: Immer wieder werden dem reichen Geschäftsmann die Visitenkarten eines längst verstorbenen Zahnarztes zugeschickt.

Über Nacht wurde Rosenhayn berühmt. Die Filmindustrie griff zu. Zwischen 1917 und 1919 schrieb er Drehbücher für zwölf Spielfilme, die allesamt von der Zensur mit Jugendverbot belegt, aber Bestseller auch in England, Frankreich und den USA wurden. Rosenhayn war eine Größe der deutschen Unterhaltung. Eine Zukunft in Hollywood schien nahe, aber er starb 1929 im Alter von nur 52 Jahren in Berlin. Nun sind die Elf Abenteuer des Joe Jenkins wieder da – im Original von 1915. Das Projekt Gutenberg hat außerdem die Kriminalromane Der Ruf aus dem Aether, Der Schlittschuhläufer, Die drei aus Hollywood, Die Yacht der Sieben Sünden und Nachtanruf im Internet zur freien Verfügung gestellt.

Eschenstraße Nr. 6

Baudenkmal Mietshaus

Entwurf & Bauherr Architekt Josef Becker

1905

Das Mietwohnhaus Eschenstraße Nr. 6 hat zwei Aufgänge und eine zwölfachsige, völlig symmetrische Fassade. Beiderseits der beiden straßenseitigen Treppenhäuser ist je ein Erker mit äußeren Balkonloggien angeordnet, in der vierachsigen Mitte befindet sich pro Geschoss je ein Doppelbalkon. Das Dach wird durch einen eingeschossigen Dachpavillon mit Atelier überhöht, in der Brüstung unter dem Atelierfenster befindet sich ein großes Rankenrelief mit Früchten und Vögeln. Die Erker sind im ersten und zweiten Obergeschoss durch korinthische Kolossalpilaster gegliedert, und ihr oberer gerader Abschluß ist mit seitlichen Voluten verziert. Die beiden Hauseingänge werden durch neoromanische Trichterportale mit Archivolten und Säulchen hervorgehoben. Dieses Haus ist noch mit historistischen Elementen gestaltet worden.

Topographie Friedenau, 2000

Eschenstraße Nr. 6

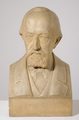

Heinrich Mißfeldt (1872-1945)

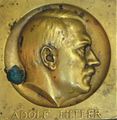

Bildhauer haben es nicht einfach. Das ist bei Richard Scheibe so, der 1937 das Symbol für die Bereitschaft der Luftwaffe und 1939 das Hoheitszeichen mit Adler und Hakenkreuz schuf und in der neuen Zeit 1953 das Ehrenmal für die Opfer des 20. Juli 1944 kreierte, das ist bei Heinrich Mißfeldt so, der 1916 die Skulpturengruppe Wein, Weib und Gesang für den Ratskeller im Rathaus Friedenau schuf und 1936 die Plaketten von Adolf Hitler und Hermann Göring in der Bildgießerei von Hermann Noack in Bronze gießen und von der Aluminium-Werke AG vereinfacht vervielfältigen ließ.

Mißfeldt, 1872 in Suchsdorf bei Kiel geboren, besuchte nach der Holzbildhauerlehre ab 1891 die Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums in Berlin und studierte dann an der Akademie für Bildende Künste. Die ersten Aufträge kamen aus seiner Heimat, Büste und Statuette des Schriftstellers Klaus Groth. 1898 hatte er eine Wohnung in der Schmargendorfer Hundekehlestraße Nr. 11.

Mit der Bronzestatuette Kugelspieler gelang Mißfeldt 1903 der künstlerische Durchbruch. 1906 gab es in Kiel die Hochzeit mit Bertha geb. Meyer, der Tochter des plattdeutschen Autors Johann Meyer. 1907 zog das Ehepaar in die Wohnung Eschenstraße Nr. 6 und er mietete gleich nebenan in der Wilhelmstraße Nr. 7 ein Atelier im Bildhauerhof von Valentino Casal. Dort entstanden Denkmale, Grabmale und Figuren aus Marmor. Als sich Bürgermeister Bernhard Schnackenburg von Friedenau verabschiedete, gab die Gemeinde 1909 bei Mißfeldt die Bronze Abschied in Auftrag – gegossen in der Bildgießerei Noack.

Mit dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg verliert er sein Atelier, da das Anwesen des Italieners Valentino Casal konfisziert, in den Besitz des Bezirksamts Schöneberg kommt und schließlich abgerissen wird. Nach dem Ende des Kaiserreichs rettet er sich mit Kriegerdenkmalen und Grabmalen über die Runden. Die Wohnung in der Eschenstraße wurde aufgegeben. 1936 zogen die Mißfeldts in die Stierstraße Nr. 20.

Dokumentiert sind seine letzten Arbeiten: Reliefportrait Adolf Hitler, Bronze, Guss von H. Noack, sign. H. Mißfeldt, 7,8 x 8,2 cm, zwei Plaketten ‚Adolf Hitler und Hermann Göring‘, Aluminium poliert, Göring goldfarben eloxiert, Hitlerplakette zusätzlich datiert 1936, signiert Heinrich Mißfeldt, Maße H. 8 x B. 8 cm und Reliefbild (Kopf) Adolf Hitler, Sandguss, Aluminium, poliert), hergestellt in der Lehrgießerei der Vereinigte Aluminium-Werke AG Lauta nach einer Vorlage des Bildhauers Heinrich Mißfeldt von 1936.

1944 fallen Bomben auf die Wohnhäuser Stierstraße Nr. 16 bis Nr. 20. Die biographischen Angaben zu Heinrich Mißfeldt enden (bisher) mit: † 27. Oktober 1945 in Torgau. Das führt zu Spekulationen. Wie kam er nach Torgau? Dort hatte die sowjetische Geheimpolizei NKWD im August 1945 im Fort Zinna bei Torgau das Speziallager Nr. 8 eingerichtet, in dem feindliche Elemente in Gewahrsam zu halten waren. Bekannt ist, dass die Mehrzahl der Gefangenen der NSDAP oder NS-Organisationen angehörte. Heinrich Mißfeldt starb im Alter von 73 Jahren.

Eschenstraße Nr. 7

Baudenkmal Mietshaus

Entwurf & Bauherr Architekt Josef Becker

1905

In der Eschenstraße sind im Knick der Straße drei einander gegenüberliegende Mietwohnhäuser vom Architekten Josef Becker als Baudenkmale eingetragen. Die Bauten mit ihren verschieden gestalteten Fassaden dokumentieren ein reiches Entwurfsrepertoire des Architekten. Nr. 7 ist viergeschossig, aber dreizehnachsig, und besitzt zwei Aufgänge. Es hat eine leicht asymmetrische Fassade mit zwei Erkern, von denen der östliche über dem Hauseingang auskragt, während der westliche sich als Standerker neben dem entsprechenden Eingang erhebt. Die vierachsige Mitte wird von einem um ein Stockwerk erhöhten Dachpavillon mit einer Reihe schmaler Fenster und einem Atelierdachflächenfenster bekrönt. Das Erdgeschoss zeigt Putznutung und das erste Obergeschoss glatten Putz. Die übrigen Obergeschosse sind durch schmale vertikale Rücklagen mit Blattornamenten gegliedert. Topographie Friedenau, 2000