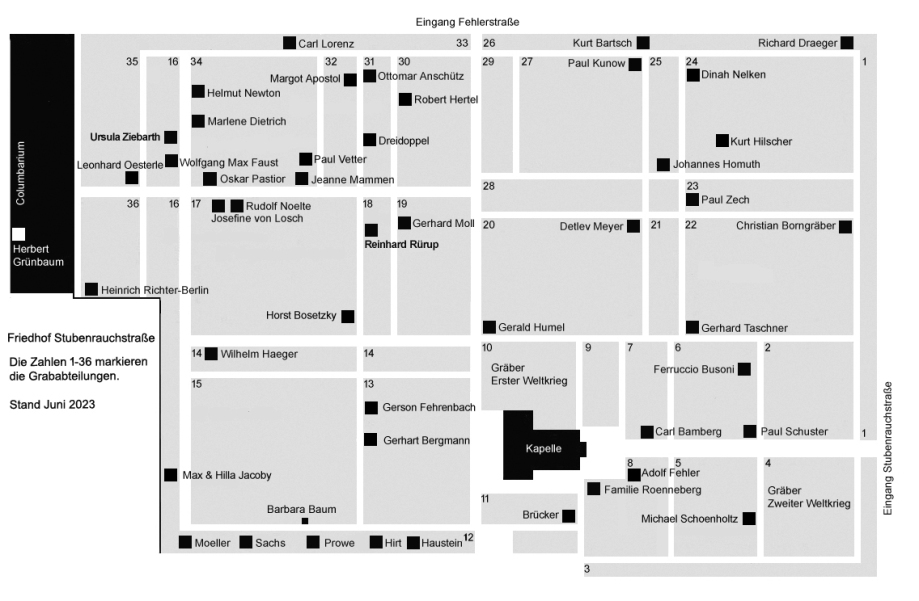

Friedhof an der Stubenrauchstraße

Es ist einfach Unsinn, den Friedhof an der Stubenrauchstraße auf einen Künstlerfriedhof zu reduzieren. Das war Marketing. Es führte dazu, dass der traditionelle Quartiersfriedhof zu einer Touristenattraktion wurde, auf dem nur noch die Gräber von Marlene Dietrich und Helmut Newton gesucht wurden. Anders als Schöneberg, Steglitz oder Wilmersdorf geht Friedenau nicht auf einen historischen Dorfkern mit Kirche und Kirchhof zurück. Friedenau entstand auf dem Reißbrett und sollte ein Immobiliengeschäft werden. Für den Tod war da kein Platz. Drei Jahre nach der Gründung musste die Gemeinde doch über einen eigenen Friedhof nachdenken, da Wilmersdorf die Bestattung von Friedenauern auf seinem Friedhof aus Platzgründen nicht mehr gestattete. Von den vier im Bebauungsplan vorgesehenen Schmuckplätzen, Schmargendorfer Platz (Schillerplatz), Wilmersdorfer Platz (Renée Sintenis-Platz), Berliner Platz (Perelsplatz) und Hamburger Platz, war nur noch die Gegend um den Hamburger Platz unbebaut. Der Gemeinderat setzte sich über die Einsprüche der Anrainer hinweg. Der Platz wurde geopfert. Was für vorübergehend und nur provisorisch gedacht war, blieb. Am 20. Mai 1881 wurde der Friedhof eingeweiht. 1888/89 kam die schreckliche Backsteinkapelle, 1914/16 das Columbaruium für Urnenbestattungen, 1920/21 die Ehrenstätte für die gefallenen Krieger des Ersten Weltkriegs. Die Anlage wurde mehrfach erweitert, schließlich mit einer Mauer eingefasst und umschliesst heute eine Fläche von 21.062 Quadratmetern.

Zum Volkstrauertag 2023

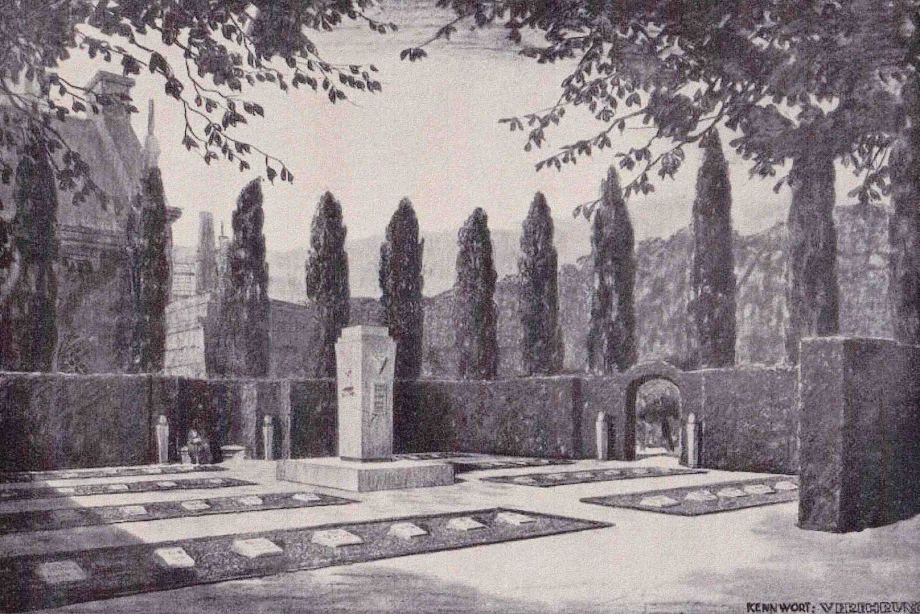

Während der Recherchen über den Architekten Bruno Schneidereit entdeckten wir in der Zeitschrift Moderne Bauformen seinen Entwurf zu einem Ehrenfriedhof. für die im Felde gefallenen Friedenauer Krieger des Ersten Weltkriegs. Nicht bekannt war, daß am 24. Juni 1919 zur Erlangung von Entwürfen für die künstlerische Ausgestaltung des Ehrenfriedhofes der Gemeinde Berlin-Friedenau an der Nordseite der Kapelle auf dem Friedhof Stubenrauchstraße unter den hier ansässigen Künstlern ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde. Die ersten drei Preise gingen an die Architekten Bruno Schneidereit (Taunusstraße 23), Max Heinrich (Kaiserallee 118) und Georg Tradt (Handjerystraße 38). Angekauft wurden weitere Arbeiten von Bildhauern, deren künstlerische Ideen bei dem endgültig feststehenden Entwurf teilweise verwendet werden könnten.

Das Dilemma begann bereits am 19. November 1914 mit dem Beschluss der Friedenauer Gemeindevertretung, eine besondere Ehrenstätte einzurichten. Für wen? Für die fern der Heimat in Belgien, Frankreich, Polen und Russland bestatteten toten Krieger oder für jene, die in den Lazaretten verstorben waren, von den Angehörigen heimgeholt und auf dem Friedhof Stubenrauchstraße eine Beerdigung in Wahlgrabstätten 1. Klasse zum Preise von 120 Mark bekamen? Aus aktuellem Anlass, in welchem die Hinterbliebenen nicht in der Lage waren, die Gebühr zu zahlen, wurde eine unentgeltliche Überlassung der Grabstellen beschlossen, ebenso die einheitlichen Grabdenkmäler auf Kosten der Gemeinde.

Am 23. Mai 1916 waren für die im Felde Gefallenen und hier im Orte beigesetzten Krieger bereits 25 Kriegergräber angelegt. Da in absehbarer Zeit mit einer sich ergebenden Anzahl von 36 Grabstellen zu rechnen ist, sollte vorerst Abstand von der Aufstellung von Gedenkzeichen genommen worden, bis die Friedhofsanlage eine gewisse zusammenhängende Gestalt angenommen hat. Am 27. Juni 1916 empfahl der Friedhofsauschuß, einstweilen von der einheitlichen Ausgestaltung des Ehrenfriedhofs abzusehen, da noch nicht übersehen werden kann, welche Größe die Anlage einnehmen wird. Von Anbeginn plädierten die Angehörigen für den Erhalt ihrer privaten Kriegergräber. Nachdem Friedenau 1920 seine Eigenständigkeit verloren hatte, war der 11. Berliner Verwaltungsbezirk Schöneberg für die Vollendung des Ehrenfriedhofs zuständig.

Schneidereits ganz allgemein gefaßtes Plädoyer, daß ein Ehrenfriedhof unter allen Umständen bescheiden sein muß, wurde überhört. Auch ich hätte gern aus Gründen der Pietät die Einzelgräber bestehen lassen; aber alle Erfahrungen, die anderswo damit gemacht sind, konnten nur abschrecken. Der kleine Raum zwingt zu äußerster Einfachheit und Ruhe. Was wir schaffen, ist bestimmt für viele Geschlechter und mit Ehren zu bestehen. Das ergibt einen anderen Maßstab als die Vorliebe des einzelnen für Symbole, Vergißmeinnicht und andere Niedlichkeiten.

Der Entwurf von Schneidereit wurde modifiziert. Sein inmitten der Grabanlage angedachter quadratischer Gedenkstein, der wie eine Vase um ein weniges anschwillt und knospenartig die oberen Platten zweier schwächerer Vierkante herauswachsen läßt, kam nicht. Stattdessen entstand vor der Nordwand eine Terrasse und darauf – in Anlehnung an den Entwurf von Max Heinrich – eine hohe schlanke Säule mit einem eher antik anmutenden Krieger. Der Architekt Ludwig Hilbersheimer fand bereits in einem Leserbrief vom 3. Dezember 1919 zum Entwurf die treffenden Worte: Was soll diese unmögliche Säule mit der noch unmöglicheren Figur darauf? Realisiert wurde sie doch.

Wann immer in Nöten, fragten wir auch diesmal die Kunsthistorikerin Uta Lehnert um Rat. Sie hat mit ihren Publikationen Den Toten eine Stimme: Der Parkfriedhof Lichterfelde (1996) und Der Kaiser und die Siegesallee (1998) Maßstäbe gesetzt: Wenn Denkmal-Figuren über Kopfhöhe der Betrachter angebracht sind, werden die Oberkörper und Köpfe meist unnatürlich vorgeneigt wiedergegeben, damit man das Gesicht von unten auch erkennen kann. Bei diesem Soldaten ist von unten eigentlich kaum etwas zu erkennen, die Schuhsohle ausgenommen. Wenn man ein Frontal-Foto der Figur zoomt, sind Details der Bekleidung zu erkennen. Ich mache einen Topfhelm, eine kurzärmeligen Umhang, die Ärmel eines Kettenhemds und ein Schwert aus – und Stiefel mit dicken Sohlen. Ein seltsames Misch-Masch! Da der II. Weltkrieg ein technisierter Krieg war, ist das Schwert als Symbol für den Ersten Weltkrieg zu verstehen. Aber mit Schwertern haben eher die Ritter gekämpft. Die ‚Abgehobenheit‘ der Figur ist der Trauer nicht zuträglich, man verdreht sich den Kopf und erkennt trotzdem nichts. Also was soll den Trauernden, die zum Grabkreuz ihres Vaters oder Bruders pilgern, dieser figurale Klops da oben in der Höhe für einen Trost spenden? Die Säule selbst erscheint mir auch merkwürdig zusammengestückelt, also ob man damals gesagt hätte: 'Muss noch was höher, sonst kommt die Figur ja vor die Dachrinne der Kapelle zu stehen'. Die von Schneidereit projektierte Anlage wäre edler und würdiger – und dem massenhaften Sterben angemessener – gewesen. Mit dem Muschelkalkstein für die Kreuze und die Einfassungsmauer sollte optisch ein einheitlicher Eindruck erzeugt werden. Das Backsteingebäude der Kapelle passt stilistisch nicht dazu, wie überhaupt das Monument selbst merkwürdige Proportionen aufweist.

Auf dem Ehrenfriedhof wurden letztendlich in vier Reihen 55 Krieger des Ersten Weltkriegs bestattet, die von den Hinterbliebenen heimgeholt werden konnten. Die Steinkreuze wurden beschriftet – mit Dienstgrad, Vor- und Zuname sowie Geburts- und Todestag.

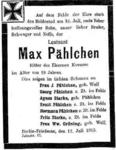

Darunter auch der am 16. Juli 1915 auf dem Felde der Ehre gefallene Max Pählchen, der nach der Heimat überführt wurde und dessen Beisetzung auf dem Friedenauer Friedhof erst am 8. Februar 1916 erfolgen konnte. Am 29. Mai 1918 fand sein Bruder Ernst Pählchen den Heldentod fürs Vaterland – durch Verschüttung im Unterstand. Wer wollte es der Mutter verwehren, daß sie nach dem Verlust ihres zweiten Sohnes auf dem Grabkreuz für Max Pählchen eine bis heute erhaltene Metalltafel anbrachte: Zum Gedächtnis meines lieben Sohnes Ernst Pählchen * 29.9.1890 – † 29.5.1918.

Schneidereits Idee von den flach auf den Rasenflächen liegenden Namenstafeln setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch. Die Anlagen der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erhielten (in abgewandelter Form) durchweg dunkle Keramiktafeln von 340 x 230 x 70 mm mit vertiefter Blockschrift.

Anzeigen aus dem Friedenauer Lokal-Anzeiger mit den Toten des Kriegsjahres 1914

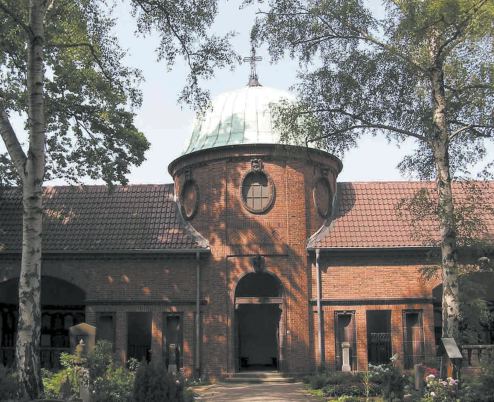

Kapelle

Über die Baugeschichte der Friedhofskapelle ist wenig bekannt. Aus der im Jahr 2000 erschienenen Dokumentation Topographie SchönebergFriedenau /ist zu erfahren: Die Friedhofskapelle wurde 1888-89 nach Plänen des Architekten W. Spieß als ostwestausgerichteter, einschiffiger Saalbau in Rohziegelbauweise mit Satteldach errichtet. Dem Ostgiebel der Kapelle ist ein kleiner Portalvorbau vorgesetzt, der über mehrere Stufen den Eintritt ins Innere öffnet. Der Innenraum wird von drei Spitzbogenfenstern in jeder Längswand erhellt. Der Dachstuhl mit dem Hängewerk ist offen, die Dachuntersicht verschalt. In die westliche Giebelwand ist eine flache spitzbogige Altarnische eingetieft. Der Altar steht um einige Stufen erhöht. An den Westgiebel ist später ein eingeschossiger Flachbau für die Verwaltung des Friedhofs angebaut worden.

Der Friedenauer Lokal-Anzeiger berichtet am 21.08.1913, dass die Erneuerungsarbeiten in der Friedhofskapelle jetzt beendet sind. Das Innere der Kapelle macht nun einen dem Zweck des Raumes würdigen Eindruck. Die Fenster haben eine bunte Verglasung erhalten und die ganze Halle ist in dunklen Tönen ausgemalt worden. Verschwunden sind die Vorhänge, die nur als Staubfänger dienten, ebenso ist die Altarnische verkleinert worden. Die Halle hat elektrische Beleuchtung erhalten, auch die Lichtkandelaber wurden mit elektrischen Kerzen versehen. Der Leichenkeller ist gleichfalls ausgebessert worden. Er hat ein Fenster erhalten, sodass Tageslicht hinein kann; die Wände sind mit weißen Kacheln bekleidet. Auch hier ist elektrische Beleuchtung eingeführt.

Vorausgegangen waren heftige Auseinandersetzungen in der Gemeindeversammlung über den Zustand der Kapelle auf dem Friedhof Stubenrauchstraße. Sie sind allerdings vor dem Hintergrund zu betrachten, dass Gemeindevorstand und Baurat Hans Altmann den neuen Friedenauer Waldfriedhof in Gütergotz favorisierten, obwohl die Bürgerschaft gar nicht nach Gütergotz gehen will“.

Laut „Friedenauer Lokal-Anzeiger“ vom 07.06.1912 „befindet sich die Kapelle auf unserem Friedhof in einem Zustande, der den Zwecken, denen die Kapelle dient, nicht entspricht. Der Zustand ist so wenig schön, dass er abgeändert werden muss. Wenn man die Kapelle betritt, so glaubt man nicht in einen weihevollen Raum, sondern in eine Räucherkammer zu treten. Der Altar befindet sich in einer Nische, die von den Kerzen total verräuchert ist, auch an den Stellen, wo die Ofenrohre in die Wand gehen, ist aller verräuchert. Ferner ist der Anstrich an vielen Stellen abgeplatzt. An den Fenstern hängen Zuggardinen von der billigsten Zugleinwand, die sich an nicht verdeckten eisernen Stangen befinden und Spinnengewebe und Raupennester bergen. Die Friedhofsvorhänge an den Türen sind von Motten ganz durchfressen und sind überdies voller Staub, so dass dort eine ganze Bazillenkolonie angelegt ist. Die Gemeinde sei verpflichtet, den Raum, der ein weihevoller sein soll, in dem man sich sammeln will und wo unsere Bürger den letzten Abschied von ihren Lieben nehmen, in einen würdigen Zustand zu versetzen“.

Spätestens seit 1898 hatten Gemeindeverordneter Paul Kunow und Schöffe Ferdinand Wossidlo gefordert, dass „die ganze Kapelle umgeändert werden müsse. Denn dort wohne auch der Friedhofswärter und unter dessen Wohnung befindet sich der Aufbewahrungsraum für die Leichen“. Danach seien „12000 M. gesammelt worden, um die Kapelle größer zu bauen. Es fehlt hier die Vorhalle“. Die Gemeindeverordneten glaubten, „dass auch später, wenn wir in Gütergotz beerdigen, die hiesige Kapelle zu Trauerfeiern mehr benutzt werde, als die Kapelle in Gütergotz. Es sei ja unmöglich, jedesmal den Geistlichen mit hinauszunehmen, es gehe diesem ja ein halber Tag dadurch verloren. Man werde da vielleicht einen besonderen Geistlichen in Gütergotz anstellen müssen. Nach ihrer Ansicht wäre es daher besser, hier eine große Kapelle zu errichten und in Gütergotz nur eine kleine“. Am 11.06.1912 einigte man sich darauf, „eine größere Renovierung der hiesigen Kapelle“ vorzunehmen.

In Gütergotz entstanden auf einer Fläche von 12, 6 ha Kapelle, Verwaltungsgebäude, Blumenladen, Wirtschaftshof und Gärtnerei. Nachdem am 25. März 1914 die Friedhofs- und Gebührenordnung beschlossen war, wurde die Begräbnisstätte als „Waldfriedhof Friedenau in Gütergotz“ eröffnet.

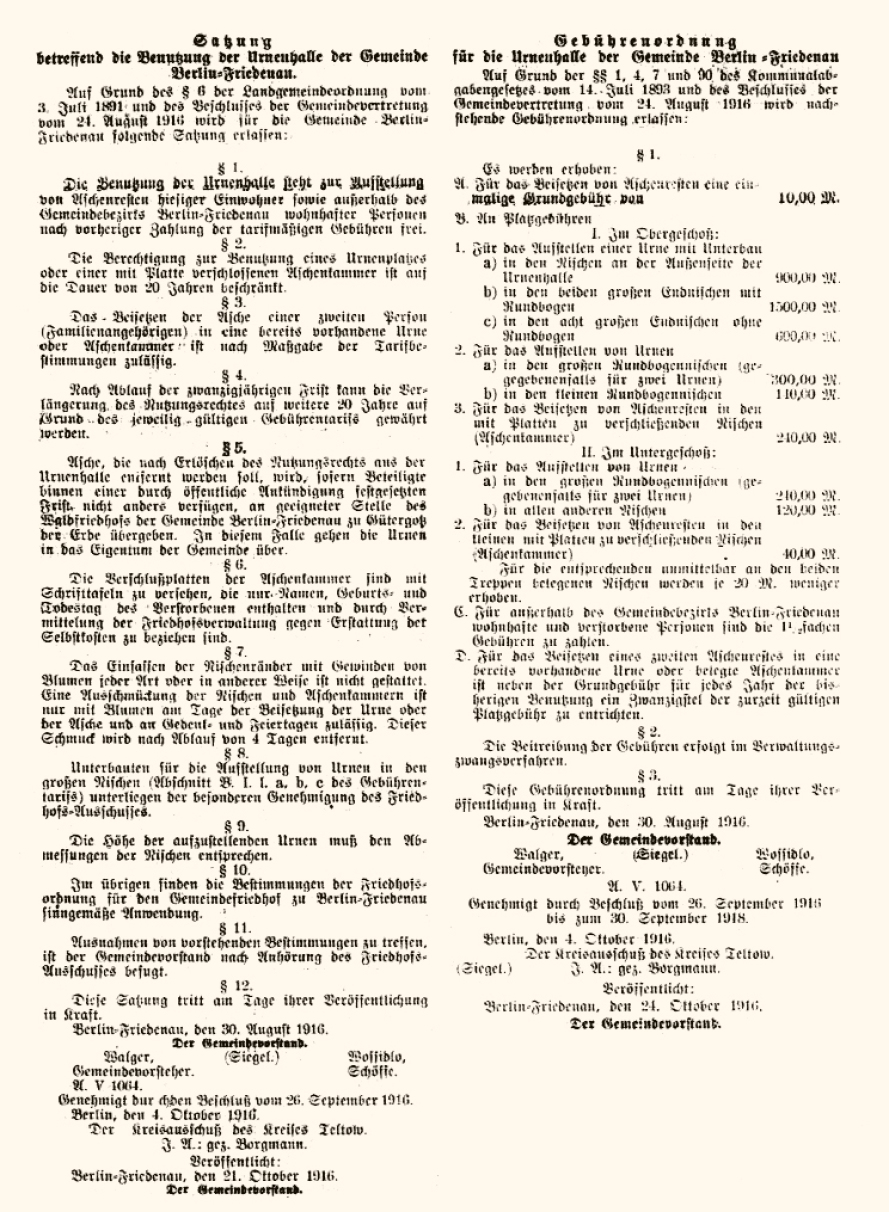

Columbarium

Die Urnenhalle (Columbarium) auf dem Friedhof Stubenrauchstraße ist laut Friedenauer Lokal-Anzeiger vom 16. August 1916 nach den Plänen unseres Gemeindebaurats Hans Altmann als ein langgestreckter Hallenbau errichtet. Nachdem der Gemeindevorstand am 30. August 1916 die Benutzungs- und Gebührenordnung erlassen hatte, fanden die bereits ihrer Beisetzung harrenden 18 Urnen ihren Platz in den Nischen der Aschenkammern.

Vorausgegangen waren 1913 bereits Verhandlungen der Stadtverwaltung von Wilmersdorf und der Gemeinde Friedenau, ein gemeinsames Krematorium nebst Urnenhalle an der Laubacher Straße Ecke Kreuznacher Straße zu errichten. Da die Friedenauer offensichtlich den weiten Weg nach dem 1914 eröffneten Waldfriedhof Friedenau in Gütergotz scheuten“, suchte die Gemeinde für die Unterbringung von Urnen allerdings nach einer würdigen Lösung in nächster Nähe.

Gemeindebaurat Hans Altmann, der den Entwurf für die III. Gemeindeschule auf dem Grundstück Laubacher Straße Ecke Offenbacher Straße als Doppelschule aus rotem Sichtziegelmauerwerk und Terrakotta-Bauschmuck geschaffen hatte, entschied sich auch für die Urnenhalle für roten Backstein und Keramikverzierung. Die Anlage besteht aus einem Kuppelbau, dem sich nach rechts fünf und nach links drei als Arkaden mit Balustraden angelegte Flügelbauten anschließen, in denen sich die Nischenabteilungen für die Urnen (Aschenkammern) befinden. Die Arkaden wurden mit halbhohen Balustraden bedacht, die einen freien Blick zum Friedhof ermöglichen. Der Kuppelbau ist als Empfangsraum und Gedächtnishalle gedacht. Von ihm führen rechts und links Treppen in das Untergeschoss. Beide Geschosse sind mit Durchgängen verbunden. Für Tageslicht und Belüftung der einzelnen unterirdischen Kammern sorgen sogenannte Opäen (Deckendurchbrechungen). Die ununterbrochene Folge und gleichmäßige Ausstattung der unterirdischen Aschenkammern und Urnennischen erwecken jedoch den ziemlich gewöhnungsbedürftigen Eindruck von Katakomben.

Die Urnenhalle war ursprünglich eine kostengünstige Alternative zum Urnengrab auf dem Friedhofsgelände. Die Urne wird entweder in einer offenen Wandnische untergebracht oder aber mit einer Abdeckplatte verschlossen. In der Regel erhält die Urne eine Aufschrift mit Namen und Geburts- und Sterbetag. Das Grundprinzip der Anlage hat seinen Ursprung in den südeuropäischen Ländern. Dort werden Urnen in reihenweise übereinander angebrachten Nischen untergebracht, genannt Columbarium, ein Begriff aus dem Lateinischen, der wegen gewisser äußerer Ähnlichkeiten vom Taubenschlag (columba gleich Taube) abgeleitet wurde.

Mit dem Ende des 20. Jahrhunderts ging eine gravierende Veränderung der Begräbniskultur einher. Davon blieb auch der kommunale Friedhof Stubenrauchstraße nicht verschont. Vorschriften von anno dazumal und erhebliche Kosten, gepaart mit einer auffälligen Vernachlässigung der Begräbnisstätte durch die Friedhofsverwaltung führten auch dazu, dass außergewöhnlich viele Grabstellen nicht belegt sind. Das Bezirksamt Schöneberg hat – außer der Variante Gemeinschaftsgrabstätte – für den Quartiersfriedhof kein zukunftsfähiges Konzept entwickelt. Das trifft auch auf das Tiefgeschoss des Columbariums zu – ein höchst unwürdiger und verwahrloster Ort.

Dort befindet sich nicht nur die Urne des Schauspielers Herbert Grünbaum (1903-1981), der sich 1939 über die Niederlande nach Palästina rettete und 1953 nach Deutschland zurückkehrte (Grabstelle C 46-44), sondern im Raum 45 Nr. 97 auch die Urne der Malerin Jeanne Mammen (1890-1976), deren Grabstelle am 6. November 2018 vom Senat zur Ehrengrabstätte des Landes Berlin erhoben wurde – peinlich für die Schöneberger Friedhofsverwaltung und die zuständige (grüne) Bezirksstadträtin, wenn die Bilder vom Zustand des Raumes nun öffentlich werden.

Dauerproblem Ehrengräber

Bisher wurde über das Wohl und Wehe von Ehrengrabstätten des Landes Berlin im Herbst entschieden. Nun aber haben die Parteien zwei Monate vor der Abwahl des rot-rot-grünen Senats zugeschlagen. Am 6. Juli 2021 hat der Senat eine Vorlage des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller über Ehrengrabstätten zur Kenntnis genommen, die nun dem Rat der Bürgermeister zur Stellungnahme unterbreitet wird. Eine Farce, weil bereits im Senat beschlossen wurde, die Anerkennung als Ehrengrabstätte für sieben Grabstätten nicht zu verlängern, da ein fortlebendes Andenken in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht mehr erkennbar ist. Das betrifft auch das Grab des Lyrikers Oskar Loerke auf dem Friedhof Frohnau. Darüber regen sich nun PEN, Akademie der Künste und Tagesspiegel auf. Anstatt einmal nachzufragen, wer die Vorlage erarbeitet hat, wie es dazu kommen konnte, dass dem Fotopionier Ottomar Anschütz oder dem Bildhauer Gustav Eberlein 2009 aus den oben genannten Gründen die Ehre aberkannt und nach Protesten 2018 wieder zuteilwurde, sind für den Literaturredakteur Gregor Dotzauer Umschichtungen in der Gedenkkultur unvermeidlich: Die Zahl der Ehrengräber – heute fast 700 – kann nicht ungeprüft weiterwachsen.

Dem muss entgegengehalten werden, dass die Stadt Wien allein auf dem Wiener Zentralfriedhof 1013 ehrenhalber gewidmete und historische Grabstellen unterhält. Weitere 550 ehrenhalber gewidmete Gräber liegen auf anderen Wiener Friedhöfen, einige außerhalb Wiens. An der Donau heißt es: Ehrengräber sind Teil der Kulturgeschichte Wiens. Die Vergabe von gewidmeten Gräbern erfolgt in letzter Instanz über den Bürgermeister der Stadt Wien. Die Kulturabteilung der Stadt Wien verwaltet die Ehrengräber und sorgt für die Antragstellung und die dauerhafte bauliche und gärtnerische Obhut. Die hier bestatteten Persönlichkeiten bilden einen Querschnitt durch das gesellschaftliche Leben Wiens bis in die jüngste Vergangenheit. Sie haben sich in den Bereichen Musik, Dichtung, Wissenschaft, Architektur, Malerei, Erfindungen, Schauspielkunst, Politik oder Sport verdient gemacht. Die Kategorie Historisches Grab umfasst Gräber, die aus historischen, kunst- oder kulturhistorischen Gründen erhalten werden.

Berlin unterhält aktuell 683 Ehrengrabstätten. Lächerlich macht sich der Senat, wenn er die bestehenden Ehrengrabstätten für Bertolt Brecht, Hanns Eisler oder Martin Gropius nun großzügig um weitere 20 Jahre verlängert. Da kann es doch kein Wenn oder Aber geben. Interessant wird es im kommenden Jahr, wenn u. a. über die Ehrengrabstätten von Elisabeth von Ardenne, Hans Baluschek, Erwin Barth, Gottfried Benn, Conrad Felixmüller, Carl Hofer, Ernst Litfaß, Max Pechstein, Fritz Schaper und Paul Zech entschieden werden muss. Ist da ein fortlebendes Andenken in der allgemeinen Öffentlichkeit noch erkennbar?

Das Chaos entstand 2008, als der Senat für die Anerkennung von Ehrengrabstätten Auswahlkriterien festlegte. Von da an gab es Ehrengräber nur noch für Personen, die in der breiteren Öffentlichkeit deutlich präsent sind und ihre Verdienste einen engen Berlin-Bezug haben. Damit war klar, dass Gräber von Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts sowie historische, kunst- oder kulturhistorische Gräber verschwinden werden. Mit diesem Verfahren fügt der Senat dem historischen Gedächtnis der Stadt nachhaltigen Schaden zu. Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. (Wilhelm von Humboldt)

Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Das Gräbergesetz der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet die Bundesländer, die auf ihrem Gebiet liegenden Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu pflegen und zu erhalten. Darunter fallen

Kriegstote des II. Weltkrieges, die in Ausübung oder Folge eines militärischen oder militärähnlichen Dienstes ums Leben gekommen sind oder innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Kriegsgefangenschaft gestorben sind,Kriegstote des II. Weltkrieges, die als Zivilisten durch Kriegseinwirkungen ihr Leben verloren haben.Opfer nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen. Opfer rechtsstaatswidriger Maßnahmen des kommunistischen Regimes.Vertriebene.

Auf dem Friedhof befinden sich 321 Einzelgräber, versehen mit Tafeln aus Keramik (340x230x70 mm). Die Angaben auf den beschrifteten Tafeln entsprechen dem aktuellen Stand der Ermittlungen.

Wandgräber der Abteilung 12

Da ist guter Rat teuer! Pate/Patin gesucht! Bei Interesse an einer Grabpatenschaft für diese historische Grabstätte, melden Sie sich bitte bei der Friedhofsverwaltung. Das Schild auf der seit 1824 bestehenden Grabstätte der Familie Familie Carl Wendt (Abt. 12, 9-12) macht die Misere deutlich.

Auf dem Friedhof befinden sich in der Abt.12 zahlreiche repräsentative Erbbegräbnisse des 19. und 20. Jahrhunderts, die zum Teil von namhaften Vertretern der späten Berliner Bildhauerschule gestaltet wurden und von kultur- und kunsthistorischer Bedeutung sind. Die imposanten Wandgräber waren gleichsam Logenplätze für Familien des gehobenen Bürgertums. Die Stellung im Leben sollte sich auch in der letzten Ruhestätte widerspiegeln. Leider sind die Grabstätten heute in keinem guten Zustand. Nutzungszeiten sind abgelaufen. Grabpflege findet nicht mehr statt. Die Standsicherheit der hohen Grabbauten ist nicht mehr gewährleistet.

Nicht immer gelang es, Paten zu finden, die die Kosten für Restaurierung und Sicherung eines historischen Grabmals übernehmen oder aber die Option in Anspruch zu nehmen, sich oder ihre Angehörigen in dieser Grabstätte beisetzen zu lassen. So kam es, dass in der Abteilung 12 bereits einige Wandgräber abgerissen und davor einfache Einzelgräber gesetzt wurden. Ein Verlust für das historische Gedächtnis von Friedenau.

Das Land Berlin hat – anders als Wien und Paris – versäumt, neben den Ehrengräbern eine Kategorie historische Grabstätten einzuführen, mit der kulturgeschichtlich bedeutende und handwerklich hochwertige Grabstätten durch die öffentliche Hand gerettet werden können. Denn: Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. (Wilhelm von Humboldt).

Reihenfolge der Wandgräber Abteilung 12:

1-4 Falk (vorher Metz) - 5-8 Drengwitz (vorher Berg) - 9-12 Wendt - 13-15 Oscar Haustein - 16-17 Gustav Haustein - 18-19 Franke - 20 Slowik (Ekkehardt) - 21-22 Matschke - 23-25 Hirt - 26-30 Prowe - 31-33 Schettler - 34-35 Ohff - 36-37 Henning - 38-39 Bolle - 40-42 Stephan - 43-45 Sachs - 46-48 Herms - 49-50 Keller - 51 Rückert - 52 Lowsky -53 nicht belegt - 54-55 Beil - 56-58 Moeller 59-61 Reisner. Das nachfolgende Video gibt einen Überblick über die Abteilung 12.