Für das südlich gelegene Quartier zwischen Bornstraße, Kaiserallee (Bundesallee) und Laubacherstraße wurden rund 20 Jahre nach dem siegreichen Deutsch-Französischen Krieg in Friedenau endlich einmal keine Straßen nach den vom Deutschen Reich besetzten Gebieten im Reichsland Elsaß-Lothringen benannt. Dafür gab es ab 1890 die Odenwaldstraße, benannt nach dem Mittelgebirge, dass je nach seiner Lage als Hessischer, Badischer und Fränkischer Odenwald bezeichnet wird. Eine Begründung für die Benennung ist nicht aufzufinden. Der Name wird von Oden abgeleitet, was so viel wie Sagen bedeutet, also Odenwald gleich Wald der Sagen. Kurz danach wurden die neuen Straßen in dieser Gegend mit den Namen verdienstvoller Friedenauer bedacht: Fröauf- und Hackerstraße (1890), Blankenbergstraße (1895), Hertelstraße (1900), Lefèvre- und Büsingstraße (1905).

Voran ging es mit der Erschließung nicht so recht, denn der Charlottenburger Bauverein als Eigentümer des Terrains ersuchte die Gemeinde Friedenau im Sommer 1895, die Kanalisation der Odenwaldstraße bis zum November vorzunehmen, damit die Gesellschaft mit der Bebauung der Straße in Klasse I vorgehen könne. Nachdem sich der Bauverein verpflichtet hatte, die Kosten im Voraus zu zahlen, empfahl Gemeindevorsteher Roenneberg dasselbe anzunehmen, zumal die Odenwaldstraße nur mit Vordergebäuden bebaut werden solle.

Das Durcheinander ging weiter. 1898 wehrten sich die Adjazenten der Odenwaldstraße erfolgreich gegen eine Verbreiterung der Straße von 26 auf 27 Meter. 1899 sollten an der Odenwaldstraße eine größere Anzahl Häuser, man spricht von 6 Stück, mit wesentlich kleineren Wohnungen errichtet werden. Zeitglich wurde vom Dampfstraßenbahnkonsortium ein Plan für eine direkte Linie vom Zoologischen Garten aus nach der Nordseite des neuen Botanischen Gartens in Dahlem vorbereitet. Diese Linie soll zunächst die Trasse der durch die Kaiserallee nach Steglitz führenden Linie verfolgen, an der Friedenauer Kirche abzweigen und durch die Goßlerstraße, Odenwaldstraße und deren Verlängerung nach dem Botanischen Garten führen.

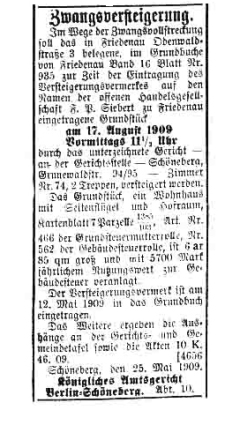

Nach der Jahrhundertwende stehen Zwangsversteigerungen und Konkursverfahren im Vordergrund: Das auf den Namen des Malers Hermann Mollenhauer in Berlin eingetragene Grundstück Stubenrauchstraße 67 Ecke Odenwaldstraße (1902) oder das dem Zimmermeister Julius Kusniesz gehörige Grundstück von 6.72 Ar in der Odenwaldstraße, das mit dem Gebot von 40 000 M. bar und 23 600 M. Übernahme an den Bildhauer Oskar Thiele (Inhaber der Stuck- und Zementgießerei am Güterbahnhof Friedenau) ging (1907). Ein Konkursverfahren ereilte das Baugeschäft der Gebrüder Holz Odenwaldstraße 22, die neben dem Ingenieur E. Knust (Nr. 1) zu den ersten Bauherren in der Odenwaldstraße gehörten (1906).

Eine Revolverschießerei gab es 1905 auch: Der Kutscher Franz Morigel aus Steglitz war mit einem Wasserträger auf einem Neubau in der Odenwaldstraße in Streit geraten und wurde von diesem mit einem Revolver in den linken Oberarm geschossen, wodurch ein starker Bluterguss in der linken Brusthöhle entstand. Die Kugel sitzt jedenfalls in der Schulter. Der Verwundete wurde nach dem Lichterfelder Krankenhaus überführt, nachdem ein Notverband auf der Sanitätswache angelegt war. Der Täter wurde in Steglitz festgenommen.

Odenwaldstraße Nr. 1 Ecke Stubenrauchstraße Nr. 69

Der Fotograf Dietmar Bührer stellte im April 2013 ein Video auf YouTube: Titel Ein Haus stirbt. In 2,33 Minuten laufen bedrückende Bilder ab, unterlegt mit Chopins Walzer Nr. 4. Es ging um das Haus Odenwaldstraße Nr. 1 Ecke Stubenrauchstraße Nr. 69. Keiner kümmert sich darum. Es verfällt und stirbt vor sich hin. Wenn wir Dietmar Bührer recht verstehen, dann möchte er damit vor allem verhindern, dass der Jugendstilbau mit seinen Balkonen, Loggien, Giebeln, Türmchen und Stuckornamenten nicht weiter verfällt, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird.

Bauten, wie sie neuerdings in der Sponholzstraße Nr. 1 und Nr. 21 entstanden sind, wo statt Architekten Bauingenieure werkeln, die nur noch PC-Module zusammensetzen, zerstören das bisherige Ambiente von Friedenau. Ihre Schöpfungen haben mit Innovation nichts zu tun.

Es vergingen Jahre, bis Bührers Aufschrei überhaupt gehört wurde. Seit langem stirbt das Haus vor sich hin. 1600 Quadratmeter, 16 Wohnungen, Laden, Vorgärten. Die Eigentümerin vermietet nicht, verkauft nicht, saniert nicht. Das Bezirksamt Schöneberg schaut zu, schickt Bußgeldbescheide, da es seinerzeit aufgrund der nicht vorhandenen Wohnraummangellage nicht opportun erschien, Maßnahmen bei leer stehenden Wohnungen durchzuführen.

Als der rot-grüne Senat 2014 erkannte, dass es in Berlin einen Wohnraummangel gibt, kam das Zweckentfremdungsgesetz. Da Leerstand nun nicht mehr gestattet war, gründete sich 2016 eine Leerstandsgruppe, die das Haus vor völligem Verfall retten, dem Spekulationsmarkt entziehen und ein gemeinschaftliches Wohnprojekt entwickeln wollte, aber über begrüntes Dach, Fahrradwerkstatt im Keller, Kinderladen und Seniorentreff nicht hinauskam.

Nachdem die Geschichte publik wurde, wachten die Schöneberger Lokalpolitiker auf, voran die grünen Gutmenschen, die das Bezirksamt einen zahnlosen Tiger nannten, gefolgt von der mitregierenden SPD, die ihren Genossen in der Verwaltung vorwarf, dass außer dem Organisieren von Ausreden nichts passiert.

Theoretisch, um es vorsichtig zu formulieren, hätte das Bezirksamt mit seiner Unteren Denkmalschutzbehörde längst die Möglichkeit nutzen können, das Haus vom Landesdenkmalamt unter Denkmalschutz stellen zu lassen.

Im Fall Görresstraße Nr. 21-23 ging das 2015 auch. Da hatte die Untere Denkmalschutzbehörde dem Investor Bauwert AG schon (fast) bescheinigt, dass Fuhrhof und Landhaus Pählchen nicht denkmalwürdig sind, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden können. In letzter Minute bat der damalige Baustadtrat Jörn Oltmann das Landesdenkmalamt doch noch um Prüfung. Innerhalb von acht Wochen war die Görresstraße ein Denkmal. Der Abriss erst einmal vom Tisch, nicht ganz, weil der Fall inzwischen Anwälte und Gerichte beschäftigt.

Argumente für die Unterschutzstellung von Odenwaldstraße Nr. 1 Ecke Stubenrauchstraße Nr. 69 hätte es allemal genug gegeben.

Das Eckhaus wurde 1905 durch den Ingenieur Eduard Knust als Bauherrn errichtet und blieb bis nach dem Zweiten Weltkrieg im Besitz der Familie. Das wäre schon mal ein Stück Friedenau-Geschichte. Aufgelistet hätten können: Dachkonstruktion mit Giebeln und Türmchen, die Balkons und Loggien mit ihren feinen Gittern, der üppige Putzschmuck an allen Seiten. Schließlich geht es um den Erhalt von historischer Architektur, die zwei Weltkriege und die Entdekorierung der Berliner Altbauten in den Wirtschaftswunderjahren überlebt hat.

In diesen schwierigen Zeiten spart die Sanierung darüber hinaus Ressourcen. Sie schont die Umwelt, da deutlich weniger Baumaterial und insgesamt auch weniger Energie als für einen kompletten Neubau nötig sind – schließlich verlängert sich der Lebenszyklus des Gebäudes um weitere 100 Jahre.

Das Bezirksamt aber drohte mit einer zwangsweisen Instandsetzung, die rechtlich auf wackeligen Beinen stand, und obendrein riskant war, da diese hätte vorfinanziert werden müssen. Dann kam die Übernahme als Treuhänder ins Gespräch. Die Gegenseite konterte: Das Gesetz sei nicht anwendbar, da das Haus schon vorher leer gestanden hätte.

2019 folgte – analog Kreuzberg – die Besetzung. Der rbb rückte an: Aus Protest gegen den langjährigen Leerstand eines großen Altbaus in Friedenau hat eine Gruppe das Haus kurzzeitig besetzt und Transparente an den Balkonen aufgehängt. Die Polizei sprach nicht von ‚Besetzung‘, sondern von Personen, die in das Haus eingedrungen seien. Die Protestierer haben das Haus nach eigenen Angaben wie geplant freiwillig wieder verlassen, zum Teil von der Polizei auch aus dem Haus geführt. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs seien aufgenommen worden – ein Flop.

Ende September 2022 ist in der Odenwaldstraße alles beim alten. Nicht so ganz. Der Anblick ist noch unerfreulicher. Die Schäden an der mit reichlich Stuck dekorierten Putzfassade sind größer geworden. Die Regenabflüsse an den Balkonen sind nicht mehr vorhanden, so dass Wasser in die Fassade dringt. Die Dächer sind undicht. Die Scheiben der Kastenfenster sind zerbrochen. Wie es hinter den Außenmauern auf dem Dachboden, in den Treppenhäusern und Etagen um Schwamm und Fäule bestellt ist, lässt sich nur erahnen, ganz zu schweigen vom Zustand der Leitungen für Trinkwasser, Abwasser, Gas und Strom.

Am Absperrzaun ein Schild: Wir schlafen nicht. Unsere Forderung an das Bezirksamt ist immer noch: Flora zur Blaupause machen! Bei einem Gespräch im Mai wurde uns versichert, dass es nun einen konkreten Plan für ein schrittweises Vorgehen gibt, der zu einer Sanierung des Haues führen soll. Ob das von der Eigentümerin oder letztendlich doch von einem Treuhänder umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. (Darin haben wir ja seit 6 Jahren Übung.) Wir bleiben am Ball. Über weitere Ereignisse und Aktionen halten wir Euch hier auf dem Laufenden. Darunter ein Foto von einem angedachten Café Flora mit der Anmerkung: Ein kleiner Blick in die Zukunft. Zukunft sieht anders aus.

Das Video von Dietmar Bührer

https://www.youtube.com/watch?v=zTtzUW5zCAY

Odenwaldstraße Nr. 2

Der südliche Teil von Friedenau zwischen Kaiserallee (Bundesallee) und Laubacher Straße an der Grenze zur Bornstraße wurde von der Berlin-Charlottenburger Bauverein AG erschlossen. Welche Architekten für die Bauten im Einzelnen beauftragt wurden, lässt sich (bisher) nicht ermitteln. Das Haus Odenwaldstraße Nr. 2 wurde 1906 bezogen. Eigentümer war der Bürovorsteher Heinrich Baudouin. Das Anwesen blieb bis nach dem Zweiten Weltkrieg im Besitz der Familie Baudouin. Nach einem Bombentreffer waren 18 Wohnungen vernichtet. Die Ruine wurde nach 1951 abgerissen. In den Wirtschaftswunderjahren entstand ein schlichter Neubau im Stil der Zeit.

Odenwaldstraße Nr. 7

Hans Schrott-Fiechtl (1867-1938)

Alfred Bürkner, der exzellente Kenner Friedenaus, machte in seinem 1996 erschienenen Buch auf den Schriftsteller Hans Schrott-Fiechtl aufmerksam: Er wurde vor allem durch Tiroler Dialekterzählungen und Romane bekannt, wie z. B. Aus’m Tiroler Landl, Der Herrgottslupfer, Das Federl am Hut, Der Bauer als Wurzel der Volkskraft, Bergblühn, Das linke Pfarrerle. Die größte Verbreitung fand sein Roman Die Herzensflickerin, 1911, der es auf eine Auflage von 150.000 Exemplaren brachte. Da wir weder von Hans Schrott-Fiechtl wussten noch die Herzensflickerin kannten, und es anders als Alfred Bürkner vor 26 Jahren heute mit dem Internet einfacher haben, fanden wir einiges heraus.

Er wuchs auf einem Tiroler Bergbauernhof in Kundl auf, besuchte die Gymnasien in Innsbruck und Feldkirch und die landwirtschaftliche Lehranstalt Francisco-Josephinum in Mödling bei Wien, wo er sich dem Fachgebiet Alpwirtschaft widmete. Nach seiner Arbeit über die Milchwirtschaft wurde er Molkereikonsulent auf den Schmidtmann‘schen Gütern in Lofer bei Salzburg. Nach einem Jahr ging er nach Norddeutschland, übernahm in Eutin die Redaktion der Milchzeitung und absolvierte an der Universität Kiel das akademische Triennium. 1902 zog Hans Schrott-Fiechtl nach Friedenau in die Rheinstraße Nr. 22. Von 1906 bis 1920 lebte er in der Odenwaldstraße Nr. 7 – ein Haus mit 19 Parteien sowie Buchladen und Posamentwarenhandlung im Erdgeschoss.

Hier entstanden seine Romane und Erzählungen, die, das deuten schon die Titel an, Zwischen Joch und Ach’n (1906), Aus'n Tiroler Landl (1907), Der Spatz am Joch (1910), Der Bauernprofessor (1911), Der Herrgottslupfer (1912), meist Tiroler Heimatgeschichten und Bauernleben behandeln. Sein Roman Die Magd der Enkelin wurde 1919 als Fortsetzungsroman in der katholisch ausgerichteten Kölnischen Volkszeitung abgedruckt, wo der Chefredakteur, Verleger und Zentrumspolitiker Julius Bachem für den Bucherfolg der Herzensflickerin sorgte. Das Ende von Hans Schrott-Fiechtl war nicht so gut. Nach einem Schlaganfall war er teilweise gelähmt. Mit seiner Frau zog er zurück nach Tirol, wo er 1938 in Schwaz verstarb.

Um interessierten Lesern einen Eindruck über den Stil des Tiroler Dichters zu vermitteln, greifen wir auf eine Veröffentlichung der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol zurück. Der Historiker Anton Dörrer gab 1920 unter dem Titel Tiroler Novellen der Gegenwart heraus, darunter Das billige Ständchen – eine Schnurre von Hans Schrott-Fiechtl

Odenwaldstraße Nr. 8-9

Kaum hatte der Fotograf Herwarth Staudt am 5. Februar 1952 die Ruine Odenwaldstraße Nr. 8-9 Ecke Blankenbergstraße fotografiert und die Aufnahmen dem Baulenkungsamt Schöneberg vorgelegt, entschied die Behörde, dass die noch vorhandene Bausubstanz einen Wiederaufbau rechtfertigt. Am 10. November 1952 standen die ersten Baugerüste. Ein Plakat verkündete Berliner Aufbau-Programm, Bauherr Adolf Dörschner, W 30, Kleiststraße 39. Im Wohnungsbauprogramm 1952 entstehen hier 1- und 2-Zimmer-Wohnungen.

Das Gebäude Nr. 8-9 mit Vorderhaus, Seitenflügel und Gartenhaus ist zwischen 1905 und 1906 durch den Charlottenburger Bauverein errichtet worden. In diesen Jahren ist in der Odenwaldstraße eine rege Bautätigkeit zu verzeichnen: Für Nr. 10 bis Nr. 21 heißt es Baustellen. 1928 wird als Eigentümer die Odenwaldstraße Grundstücks Verwaltungs GmbH genannt. 1932 ist es die Norddeutsche Actien Gesellschaft für Grundbesitz Berlin. 1939 geht das Anwesen in den Besitz von Direktor Adolf Dörschner W 30, Kleiststraße 39 über. Im Zweiten Weltkrieg fallen die Bomben.

Odenwaldstraße Nr. 10

Jürgen Beckelmann (1933-2007)

In seinem Buch über Friedenau erwähnt Alfred Bürkner im Jahre 1996 den Journalisten und Schriftsteller Jürgen Beckelmann, der in diesem Haus (1970) lebte. Nachzutragen ist, dass Beckelmann 1968 eingezogen ist, hier bis zu seinem Tod am 31. Juli 2007 wohnte und auf dem Friedhof Wilmersdorf beigesetzt wurde.

Jürgen Beckelmann wurde am 30. Januar 1933 in Magdeburg geboren. Er studierte Schauspielerei und Theatergeschichte in Ost-Berlin, später Politikwissenschaft in West-Berlin. Von 1956 bis 1959 war er als Redakteur in München tätig. Er schrieb journalistische Beiträge für Zeitungen und Rundfunkanstalten, Romane, Erzählungen und Gedichte – auch unter den Pseudonymen Hans Gardelegen, Georg Günther, Hans Richling.

Nachdem 1969 sein Roman Lachender Abschied erschienen war, veröffentlichte DER SPIEGEL 10/1969 unter dem Titel Botschaft von Links nachfolgende Rezension: Die Lebensgeschichte des Autors Jürgen Beckelmann, 35, der Gedichte publiziert hat und vor allem als Theaterkritiker bekannt geworden ist, weicht so gut wie niemals aus dem Blickfeld des Romanlesers. Nachdem die kurze Ahnenreihe Georg Märkers abgeschritten worden ist, des Lyrikers, Theaterkritikers, des Romanciers und Redakteurs. wird Märker treu durch seine Zeit begleitet: Bürgerkindheit unter kleinen, nicht zu wüsten Nazis; etwas FDJ-Betrieb nach 1945; eine überflüssige Ausbildung als Schauspieler in Ost-Berlin und die beinahe genauso überflüssige Flucht nach West-Berlin; Politologie-Studium und Schwierigkeiten für den jungen Autor, der zu Geld zu kommen wünscht. Der bei solchem Trübsinn der Ereignisse erstaunlich hohe Unterhaltungswert des Buches liegt an der fast Mangerschen Imitationskunst Beckelmanns. Provinzler-Tratsch; die Rede eines Funktionärs, der Arbeiter zur Selbstverpflichtung anfeuert; der Briefton eines mißvergnügten alten Bürgers und enttäuschten Vaters -- alles sitzt. Anfangs schwankt der Autor manchmal zwischen grundsätzlichem Abscheu und persönlicher Ergriffenheit, zwischen dem Gerichtstag über eine abtretende Generation und tragikomischen Jugenderinnerungen. Doch am Ende hält er sich an einer einzigen Botschaft fest: Er ist ein guter Sozialist, der DDR zum Trotz, der BRD zum Hohn. Der Sozialismus kommt bestimmt.

In der Foto-Sammlung von Jürgen Henschel des Friedrichshain-Kreuzberg-Museums fanden wir Fotos von Jürgen Beckelmann, die während eines Symposiums über Lenin am 8. März 1970 in der Majakowski-Galerie entstanden sind.

Odenwaldstraße Nr. 27

Felix Freiherr von Stenglin (1860-1941)

Der (bisher) wohl berühmteste Bewohner der Odenwaldstraße war der Schriftsteller Felix Freiherr von Stenglin (1860-1941). Seine Vorfahren stammen aus dem Augsburgischen. Im 16. Jahrhundert wurden sie in den Reichsadelstand erhoben. Im 17. Jahrhundert kamen sie über Hamburg nach Mecklenburg, wo sein Vater Adolf Detlev Christian Karl Oberhofmarschall des Großherzogs Friedrich Franz II. (1823-1883) und Sohn Felix Heino Wilhelm Otto Karl Hermann von Stenglin am 18. November 1860 in Schwerin geboren wurde Beim Militär brachte er es bis zum Leutnant. Mit Übernahme der Regentschaft durch Friedrich Franz III. (1851-1897) geriet das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin 1893 aus den Fugen. 1884 gab Felix Freiherr von Stenglin die Armee auf, heiratete und zog nach Berlin. Er brauchte lange, bis er endlich angekommen war. Vorrangig war er mit Umzügen beschäftigt: Lichterfelde Margarethenstraße (1888), Schöneberg Elßholzstraße (1895), Zehlendorf Dahlemer Straße (1900), Friedenau Handjerystraße (1905), Zehlendorf Gertraudstraße (1910) und schließlich ab 1913 die III. Etage in der Odenwaldstraße Nr. 27 in Friedenau, wo er mit Familie bis zu seinem Tod am 12. Januar 1941 lebte.

1894 erschienen seine ersten Werke in der Evangelischen Vereins-Buchhandlung über Friedrich, Großherzog von Baden, Kaiser Wilhelm II. - 25 Jahre Soldat und Gustav Adolf, König von Schweden. Zum 300jährigen Geburtstage des Königs. Danach kümmerte er sich um Kindergeschichten: Mutter, erzählen (1894), Allerlei Geschichten für kleine Leser (1896) und Abenteuer und Tiergeschichten (1897). Folgt man den Friedenauer Lokal-Anzeiger vom 18. Dezember 1917, dann erntete die Aufführung des Weihnachtsspieles: ‚Der Tannenbaum‘ von unserm Mitbürger Felix Freiherrn von Stenglin im großen kirchlichen Gemeindesaal der Kirche Zum Guten Hirten stürmischen Beifall.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Ein Holzhauer ist mit seinen .Enkelkindern Hans und Grete im Walde. Den schönsten Tannenbaum will der Alte fällen, um ihn mit heimzunehmen für das Weihnachtsfest. Als er an die Arbeit gehen will, überkommt den Kindern eine Müdigkeit. Sie legen sich in einer nahen Schutzhütte zum Schlummer nieder und haben nun einen wundersamen Traum. Der Großvater wird zum Knecht Ruprecht und führt mit dem Fräulein Tanne ein sonderbares Zwiegespräch. Kinder kommen, umtanzen den Tannenbaum und singen die lieben Weihnachtslieder. Der Traum geht zu Ende. Hans und Grete sind wieder beim Großvater, der die Tanne gefällt hat und mit ihnen nun den Heimweg antritt, während fromme Gesänge aus der nahen .Kapelle herübertönen.

Ein Loblied auf die Tanne war dieses Weihnachtsspiel, das einmal abwich von den üblichen Weihnachtsspielen mit Engelchören und brennenden Lichterbäumen. Und dennoch packte es in seinem feierlich-fröhlichen Inhalt das deutsche Gemüt. Den alten Holzhauer spielte der Verfasser selbst. Der Rezensent vergaß allerdings seinen Lesern mitzuteilen, dass sich der Theaterverlag Felix Bloch Erben Berlin 1922 die Aufführungsrechte für dieses Bühnenspiel sicherte.

Felix Freiherr von Stenglin ist – vielleicht mit einer Ausnahme – in Vergessenheit geraten: Der Thomas Helms Verlag Schwerin hat den 1920 erschienenen Roman Klostersommer wieder ausgegraben, wohl mehr aus touristischen als aus literarischen Gründen. Ort der Handlung ist das Kloster Dobbertin, das im Jahre 1220 von Benediktinermönchen gegründet worden war, später als Nonnenkloster und adeliges Damenstift diente und von der Diakonie zu neuem Leben gebracht wurde. Kloster Dobbertin mit Klausur, Kreuzgang, Refektorium, Kirche, Klosterladen, Café und Konzerte bringen jährlich viele Besucher.

Eigentlicher Anlass für Stenglins Roman war die nach dem Kaiserreich erlassene Verfassung des Freistaates Mecklenburg-Schwerin. Damals wurde beschlossen, dass die Landesklöster Dobbertin, Malchow und Ribnitz sowie das Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock aufgehoben werden und das Vermögen auf den Staat übergehen. Klosterämter wurden Staatsbehörden, Klosteramtsgerichte wurden aufgehoben, Ansprüche wurden ausgeschlossen, Entschädigungen wurden nicht gewährt. Bei Bestand bleiben nur die Hebungen der Jungfrauen, in deren Genuss sie bereits eingetreten sind oder eingetreten wären, wenn sie nicht verzichtet hätten. Ein Aufrücken in die höheren Hebungen findet nicht statt. Den Jungfrauen, welche noch nicht erloschene Anwartschaften erteilt sind und die noch nicht in den Genuss einer Hebung eingetreten sind, werden die für sie an die Klosterverwaltungen eingezahlten Einschreibgelder mit seit der Einzahlung laufenden Zinsen und Zinseszinsen zu fünf vom Hundert jährlich zurückgezahlt.

Mit dem Kloster Dobbertin war Felix Freiherr von Stenglin vertraut. 1871 hatte die Schwester seines Vaters Eberhardine Elisabeth Henriette Caroline Luise Freiin von Stenglin (1820-1896) in diesem. adeligen Damenstift eine Wohnung bezogen. Hier verbrachte der Jüngling den Sommer. Klosterhof und Klostergärten wurden für den Neffen Heimat. Still und eintönig war es nicht. Nun sollte dem adeligen Jungfrauenkloster ein Ende gesetzt werden, verbunden mit der Einziehung des nicht unbeträchtlichen Vermögens. Das zweite Leben der alten Klöster als Heimstätte und Versorgungseinrichtung für unverheiratet gebliebene Töchter des Landadels schien besiegelt, aber es gelang den alten Landständen, das Recht zu erstreiten, die bereits erkauften Anwartschaften auf einen Klosterplatz zu sichern. So konnten weiterhin Frauen in die Konvente einziehen. Felix Freiherr von Stenglin hütet sich davor, in seinem Roman den Namen Dobbertin überhaupt zu erwähnen. Er erdachte den Namen Grotensee und verbarg dahinter eine detaillierte Beschreibung der Klosteranlage von Dobbertin. Stenglins Klostersommer ist eine kulturgeschichtliche Rarität.