Es stand im Friedenauer Lokal-Anzeiger vom 10. November 1909: Die Straße 13, Verbindungsstraße zwischen Laubacherstraße und Südwestkorso (am Friedhof) hat den Namen ‚Offenbacherstraße‘, die Straße 14, Verbindungstraße zwischen Laubacherstraße und Südwestkorso (nahe Taunusstraße) den Namen ‚Deidesheimerstraße‘ und der Teil der Rheingaustraße zwischen Varziner- und Fehlerstraße den Namen ‚Kreisauerstraße‘ erhalten. Die Offenbacher Straße, benannt nach der Stadt Offenbach am Main, überquert die Laubacher Straße und damit die Gemarkungsgrenze zwischen den Ortsteilen Friedenau und Wilmersdorf. So kommt es, dass Nr. 1 bis 5A und Nr. 25 bis 31 zu Friedenau und Nr. 6 bis 24 zu Wilmersdorf gehören, und so kommt es auch, dass die Offenbacher Straße im Berliner Adressbuch über Jahrzehnte zweigeteilt unter Friedenau und Wilmersdorf auftaucht. Alfred Bürkner machte in Friedenau - Straßen, Häuser, Menschen (1996) darauf aufmerksam, dass diese Straße immer wieder Maler und Bildhauer anzog. In der Tat tauchen dort neben bekannten Namen, Richard Scheibe, Gerhard Marcks, Max Pechstein, Richard Scheibe, auch weniger bekannte oder gar vergessene Namen auf, deren Werke von den Kunsthistorikern teils zu Unrecht nicht gewürdigt wurden.

Offenbacher Straße Nr. 1

Max Pechstein (1881-1955)

Wir sind sehr oft zusammen gewesen in diesen Jahren zwischen 1911 und 1914. Der Kunsthistoriker Eduard Plietzsch (1886-1961) wohnte irgendwo in der Gegend des Lietzensee in Charlottenburg; Pechstein hatte Wohnung und Atelier in der Offenbacher Straße in Friedenau, dicht am Südwestkorso: die Rückseite des Hauses stieß an den Friedhof, so dass wir nachmittags immer die Beerdigungsmusik, die von unten heraufscholl, bei unseren Unterhaltungen mitgenießen konnten. Meine Wohnung befand sich zuerst in dem Einküchenhaus in der Wilhelmshöher Straße, dann in der Elsastraße, dicht beim Wagnerplatz. Pechstein und ich konnten also einander zu Fuß in kaum fünf Minuten erreichen.

Ein andermal, es war wohl 1912 oder gar schon 1913, war Pechstein nach längerer Abwesenheit aus Italien zurückgekehrt, und wir beschlossen, das Wiedersehen festlich zu begehen. Er hatte nicht nur eine Fülle von Bildern und herrlichen Aquarellen mitgebracht, sondern eine riesige Korbflasche vino nero, ein Gebinde, das wohl dreißig bis fünfzig Liter enthielt. Er hatte sein Atelier in einen Festraum verwandelt: über ein paar Böcke war ein riesiges langen Zeichenbrett gelegt; das diente in Ermangelung eines entsprechend großen Tischtuchs, sorgfältig mit schönem, sauberen Pergamentpapier bespannt, als Festtafel, in deren Mitte ein riesiger Schweinebraten prangte.

Statt der in der Einrichtung der Offenbacher Straße noch fehlenden Weingläser stand bei jedem Platz ein großes Wasserglas; eine riesige gläserne Kanne wurde unter Assistenz der Gäste, wenn sie geleert war, nicht ohne schwere körperliche Anstrengung aus der am Boden stehenden Korbflasche neu gefüllt. Der Abend wurde wahrhaft dionysisch und mehr als das. Wir begannen nicht, wie es vernünftig gewesen wäre, mit dem Braten, wir begannen mit dem vino nero, und zwar aus Wasser-, nicht aus Weingläsern, dass heißt, wir tranken ihn wie Wasser. Die Wirkung war dementsprechend. Ich sehe noch wie durch einen Nebel Eduard Plietzsch, sein Glas hoch erhoben, zu Füßen von Frau Pechstein knien und sie beschwören, doch das ‚schöne, wilde Weib‘ zu sein: Frank Wedekind beherrschte damals noch ziemlich intensiv unsere Gemüter, in Sonderheit wenn der Alkohol die Fesseln der Ratio sprengte. Pechstein hatte ein Bedürfnis zu tanzen, was einigen Gipsabgüssen, eigenen wie fremden, das Leben kostete: sie kamen bei den nicht mehr ganz vom sicheren Rhythmus beherrschten, lebhaften Bewegungsvorgängen im Atelier von Schränken und Tischen herunter und zerschellten am Boden. Ich hatte mich, von den Erzeugnissen des italienischen Weinbaues völlig überwältig, in die Stille einer Ecke zurückgezogen: erst gegen Ende des Festes erwachte ich zu neuem Lebe und ergab mich mit erholten Kräften den Freuden und Genüssen der Nacht, die nicht die einzige ihresgleichen bleiben sollte. Soweit der Kunstkritiker Paul Fechter (1880-1958) über einen Abend in der Offenbacher Straße Nr. 1.

***

Anfang September 1908 bis November 1909

Kurfürstendamm Nr. 152

Max Pechstein hatte sich nach Malerlehre in Zwickau, Kunstgewerbeschule und Kunstakademie Dresden mit Arbeiten für seine Hochschullehrer Wilhelm Kreis (1873-1955) und Otto Gussmann (1869-1926) über gute Kontakte zu Baumeistern seine benötigten Existenzmittel erworben. Zum Kunstmaler kam als zweites Standbein der Dekorationsmaler. So kam es im Dezember 1906 in Berlin zu einem ersten Treffen mit dem vielgefragten Architekten Bruno Schneidereit (1880-1938). Im August 1908 zieht Pechstein in das viergeschossige Eckhaus Kurfürstendamm Nr. 152, das Schneidereit 1907/08 für den Unternehmer Max Cuhrt errichtet hatte. In diesem Haus hatte der Architekt sein Atelier für Hochbauausführungen, Innenarchitektur und Kunstgewerbe. Pechstein bekam eine kostenlose Atelierwohnung unter dem Dach und übernahm die dekorative Ausgestaltung von Foyer und Treppenhaus sowie Malereien für die in die Wandtäfelungen eingelassenen Porträts der Familie, darunter das Bildnis von Tochter Charlotte Cuhrt (1910).

***

Ende November 1909 bis April 1912

Durlacher Straße Nr. 14

Anfang 1909 lernt Pechstein im Atelier von Georg Kolbe (1877-1947) in der Von der Heydt Straße dessen Modell Charlotte (Lotte) Kaprolat (1893-1955) kennen. Das Paar bezieht im November 1909 eine Atelierwohnung mit Dampfheizung in der Durlacher Straße Nr. 14, 1. Portal II (Gartenhaus). Das als Biberbau bezeichnete Gebäude war ein Haus mit Wohnungen, Ateliers und der Künstlerklause von Gastwirt O. Beyer. Eigentümer war Richard Bieber, Inhaber der Bildhauer-Atelier, Stuck- und Cement-Gießerei Gebr. C. & R. Bieber. Das Geschäft war 1878 in der Leipziger Straße Nr. 34 in Berlin gegründet und 1889 nach der Lindenstraße 34 verlegt worden. 1894 erfolgte die Übersiedlung in die Durlacher Straße Nr. 14.

Exkurs

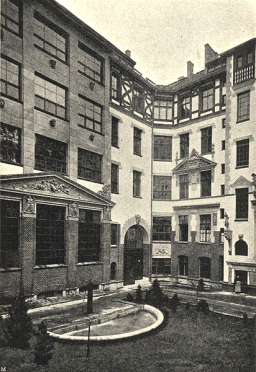

Der ‚Biberbau‘ verdankt seinen Ursprung dem Bildhauer Richard Bieber, der in dem Gebäude die Ateliers für seine eigene Tätigkeit und seine Wohnstätte unterbrachte und außerdem ein Heim für andere Künstler schuf. Der weithin die Gegend überragende, burgschlossartige Bau mit seiner mächtigen, acht breite Doppelfenster in allen vier Stockwerken enthaltenden Straßenfront, seinen Altanen, Erkern und Loggien, seinem bildnerischen Schmuck und verschieden gestalteten hohen Giebeln entbehrt zwar der Symmetrie, aber nicht der architektonischen Schönheit und sicher nicht der künstlerischen Originalität. Die hellweiß verputzte Front, von welcher sich die ornamentierten Teile in grauem Tone wirksam abheben, vertritt in ihren Formen durchweg die deutsche Renaissance; doch scheut sie ebenso wenig einige Rückgriffe auf gotische Anklänge, wie Anleihen beim Rokoko, soweit dies zur Vermeidung der Eintönigkeit erforderlich erscheint und ohne Störung der Einheitlichkeit des Gesamteindrucks geschehen kann. Entworfen und geleitet wurde der Bau von Herrn Regierungs-Baumeister Wilhelm Walther.

Der durch einen geräumigen, zugleich als Treppenhaus angelegten Torweg zu erreichende innere Hof ist in der Grundfläche genau nach rechten Winkeln ausgerichtet. Derselbe harmoniert in Stil und Ausführung mit der Straßenfront; nur Ieisten die ihn flankierenden Seitenflügel und das ihn abschließende Quergebäude hinsichtlich der Anordnung und der verschiedenen Größe der Fensteröffnungen, sowie in den dekorativen Teilen der Symmetrie nach weniger Folge, als die Außenfassade. Aber der Totaleindruck ist ein durchaus ansprechender. Selbst das im obersten Geschoss vorgetäuschte Fachwerk wirkt eigenartig, aber nicht störend. — Vor dem Quergebäude erhebt sich auf kräftigem Sockel eine imposante Brunnenanlage nach ‚antikem‘ Muster, deren Mittelpunkt das hohe Standbild einer streng stilisierten Quellnymphe bildet, welche aus zwei Urnen Wasser in eine Muschel gießt, das in ein weites, halbrundes Becken niederfällt. Efeuumsponnene Säulen und schlank aufstrebende hohe Vasen, gefüllt mit Blattpflanzen und blühendem Rankengewächs reihen sich rechts und links der wasserspendenden Göttin an, und aus dem Bassin zu ihren Füßen bringen Gruppen von Schilf und Wasserpflanzen verschiedener Art den Dank für das belebenbe Element durch üppiges Gedeihen dar. Ein mit Fliesplatten gepflasterter Weg umzieht den Hof ringsum, dessen innerer Raum eine von Kleinen Bosketts und Blumenbeeten durchsetzte Rasenfläche ausfüllt.

Die gesamte plastisch-dekorative Ausstattung des ‚Biberbau‘ ist in den Ateliers des Erbauers und Eigentümers entstanden. Dadurch wird das Gebäude zu einer äußerst wirksamen und anschaulichen Musterausstellung der in demselben schaffenden Firma, zu einer riesigen, reich illustrierten Geschäftskarte, die von 130 Quadratruten Grundfläche voll zwei Drittel in Anspruch nimmt. Es ist eine künstlerisch durchgeführte Reklame in bestem Sinne und von modernstem weltstädtischem Chic. Im Quergebäude sind über einander liegend vier große Ateliers eingerichtet, deren Vorderwände je zwei hohen und weiten Fensteröffnungen Raum geben. Der zu ebener Erde befindliche Werkraum reicht bis zum zweiten Stockwerk und ist in der Höhe der ersten Etage von einer breiten Galerie umgeben. Soweit Christoph Joseph Cremer in ‚Das gewerbliche Leben im Kreise Teltow, 1900‘.

Eine bunte Gesellschaft war eingezogen: Kaufmann, Pastor, Ingenieur, Major a. D., Maurer, Tischler, Kutscher, Friseuse, Näherin. Für den Kunsthistoriker Eduard Plietzsch (1886-1961) hausten damals in den billigen Ateliers Anfänger und Kunstzigeuner, darunter die Bildhauer Gerhard Marcks und Richard Scheibe.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus teilweise zerstört. Erhalten blieb der inzwischen denkmalgeschützte Gastraum mit seinen stuckmodellierten Wänden, der in den 1970er Jahren als Restaurant Bieberbau wieder geöffnet wurde und inzwischen mit einem Michelin-Stern dekoriert ist – derzeit gibt es die Menüs nur im Lieferservice, auf Rosenthal-Porzellan (was am nächsten Tag wieder abgeholt wird).

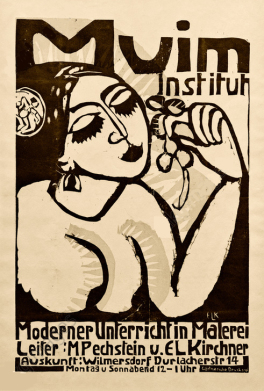

Zurück zu Max Pechstein und Charlotte Kaprolat, die am 29. März 1911 heiraten. In den folgenden Jahren steht ihm Lotte für diverse Gemälde Modell. Im Oktober zieht Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) in den Biberbau. Pechstein und Kirchner gründen eine private Malschule. Mit Plakaten und Anzeigen werben sie für das Muim-Institut (Moderner Unterricht in Malerei) – und scheitern. Pechstein wechselt von der Neuen Secession zur Berliner Secession. Kirchner, Schmidt-Rottluff, Heckel und Mueller missbilligen dies. Freundschaften gingen in die Brüche. Die Pechsteins verlassen die Durlacher Straße Nr. 14 und ziehen Ende April 1912 in das von Architekt Bruno Schneidereit errichtete viergeschossige Mietswohnhaus Offenbacher Straße Nr. 1 Ecke Südwestkorso Nr. 9. In der Offenbacher Straße 1 in Friedenau hatte ich mir ein damals verbotenes Dachatelier eingerichtet, das ich freilich nur mit dem Notwendigsten versehen konnte. Ich hatte in diesem einen Raum die Wände mit Nessel bespannt und ringsherum von oben bis unten mit Stoff-Farben bemalt, so dass das Fehlen der Möbel kaum auffiel. Dass das Öfchen zu klein war, merkte ich allerdings im darauffolgenden Winter.

***

April 1912 bis März 1913

Offenbacher Straße Nr. 1

Der Bau entstand 1910/11. Schneidereit war zugleich Architekt und Bauherr. Noch 1912 sind die Verhältnisse unklar. Genannt wird als Eigentümer der Rentier A. Sust und als Verwalter Architekt B. Schneidereit. Pechsteins Unterkunft unterm Dach war illegal und vorübergehend, da ihm Schneidereit wohl eine Wohnung in seinem nächsten Neubau in Aussicht gestellt hatte. So kommt es, dass sich im Adressbuch kein Eintrag zu diesem Wohnort findet. Es bleibt der Bericht von Paul Fechter und die in der Nationalgalerie aufbewahrte Wandbespannung aus der Offenbacher Straße Nr.1.

Anfang Mai 1912 erhält Pechstein den Auftrag zur Ausgestaltung des Speisezimmers der Villa Perls in Zehlendorf. Das Ehepaar Hugo (1886-1977) und Käte Perls (1889–1945), Besitzer einer Graphiksammlung mit mehr als 300 Blättern von Edvard Munch (1863-1944), hatte den Architekten Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) mit dem Villenbau beauftragt.

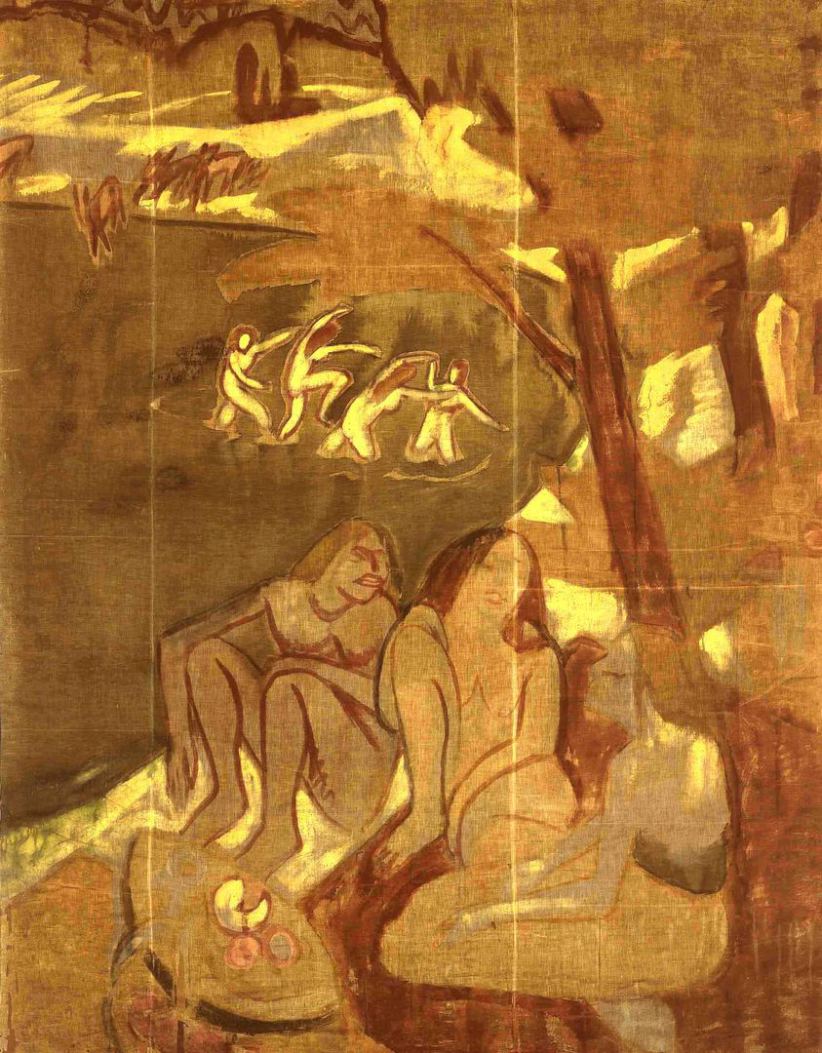

Nun sorgten die Perls auch dafür, dass Pechsteins Wandbilder vom Kunstkritiker Karl Scheffler (1869-1951) in der Illustrierten Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe Kunst und Künstler 1913 ins rechte Licht gestellt wurden: Das Haus ist charakteristisch für diese Jahre, als darin anschaulich gezeigt wird, wie modernes Kunstgewerbe und moderne Kunst nach Vereinigung streben. Man erblickt nicht nur eine Arbeit von symptomatischer Bedeutung für die Zeit, sondern auch die ernste Talentprobe eines aus dem Handwerk und der gewerblich angewandten Kunst heraus denkenden Dekorativen, den ein heftiger Höhendrang beseelt und mit dessen frischer Kraft man unwillkürlich sympathisiert. Pechstein hat auf laute und stark klingende Farben verzichtet und koloristisch insofern zu stilisieren verstanden, als er sich auf drei Farben beschränkt hat, auf ein Gelb, Grün und Blau, die überall von der hellen Farbe des Grundes zusammengehalten und überstrahlt werden. Die Bilder sind mit Tempera auf Leinwand gemalt. Den figürlichen Darstellungen liegt ein Motiv zugrunde, das man etwa ‚Die Insel der Seligen‘ nennen könnte.

Jahre später gab Hugo Perls seine Villa auf. Die Wandbilder überlebten. 1926 schenkte Hugo Perls der Nationalgalerie fünf Teile der von Max Pechstein geschaffenen Wandbespannungen. Paul Fechter hatte es 1914 vorausgesehen: Es ist, als hätte er hier die Ergebnisse seines bisherigen Schaffens, schon mit bewusster Beschränkung der Mittel, noch einmal zusammengefasst. In einer sehr schönen warmen und zugleich diskreten Farbigkeit, mit ganz wenigen Tönen, hat er seine Hesperidenwelt dort geschaffen, zugleich suchend und beherrscht, Ausdruck und dekorative Aufgabe verschmelzend. Man bedauert angesichts dessen, was sich hier vom ersten Bild bis zum Abschluss des Ganzen vollzogen hat, daß Pechstein nicht des öfteren Möglichkeiten dieser Art geboten wurden. Nicht nur, weil seine Sehnsucht begreiflich genug in dieser Richtung geht, sondern weil man vor dieser Arbeit das Empfinden hat, das sein Suchen nach dem Gleichgewicht zwischen Gefühl und Geist, Ausdruck und Gesetz hier am sichersten und fruchtbarsten zu dem Ziel gelangen würde, dem er jetzt schrittweise von Bild zu Bild suchend und versuchend nachgeht. Pechstein setzte sich durch – als Dekorationsmaler und darüber schließlich auch als Kunstmaler bei jenen Kritikern, die sich mit seinen Gemälden nicht anfreunden konnten. Allmählich schuf er sich eine Stellung im Leben, ohne an irgendwelchen Rockschößen zu hängen.

***

Ende März 1913 bis Anfang August 1918

Offenbacher Straße Nr. 8

Der Architekt Bruno Schneidereit hatte sich im April 1910 ein Büro am Südwestkorso Nr. 9 eingerichtet. Jenseits der Ringbahn offerierte die Berlinische Boden-Gesellschaft für das neue Quartier am Südwestkorso den fortgeschrittensten Stand des Mietwohnungsbaus. Schneidereit war in der Offenbacher Straße mit zwei Mietwohnhäusern dabei. Die Fertigstellung verzögerte sich. Da das Grundstück Nr. 5, zu Friedenau gehörend, in der Bauklasse A liegt, in der die Gebäude einen Abstand von mindestens 5 Meter (Bauwich) von der Nachbargrenze halten müssen und derselbe an den Gemeindefriedhof angrenzt, hat der Eigentümer den Antrag gestellt, die Gemeinde wolle mit ihm an der gemeinsamen Nachbargrenze Giebelgemeinschaft im Sinne des § 52 der Bauordnung machen und eine entsprechende Eintragung in dem Grundbuche des Gemeindefriedhofsgrundstücks vornehmen lassen.

Auf dem Wilmersdorfer Terrain der Offenbacher Straße waren 1911 die Grundstücke Nr. 6 bis Nr. 24 noch als unbebaut gekennzeichnet. Verzögert wurde alles noch durch die Planungen der Gemeinde Friedenau für einen Volksschulneubau an der Ecke der Laubacher- und Offenbacher Straße.

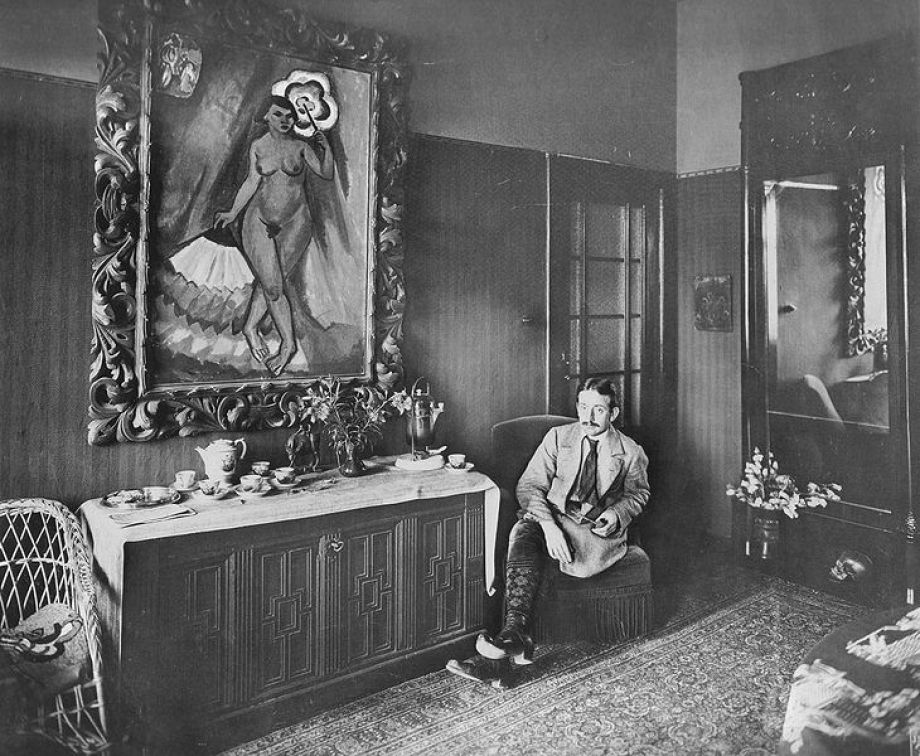

In der Zwischenzeit war am 27. Juni 1912 Pechsteins erster Sohn Paul Frank in Zwickau geboren worden, der jedoch nach wenigen Tagen verstarb. Noch vor Geburt des zweiten Sohnes Max Frank am 21. Juni 1913 in Berlin konnten die Pechsteins im März 1913 in eine kleine Wohnung mit Warmwasserversorgung in der obersten Etage der Offenbacher Straße Nr. 8 einziehen. Dort ließ sich Max Pechstein Ende 1913 von Waldemar Titzenthaler vor dem Gemälde Akt mit Schirm und Fächer (1912) ablichten. 1914 steht im Berliner Adressbuch Pechstein, Max, Kunstmaler, Wilmersdorf, Offenbacher Straße 8. Im Frühjahr 1917 bezog das Ehepaar Pechstein eine geräumigere Wohnung im Hochparterre.

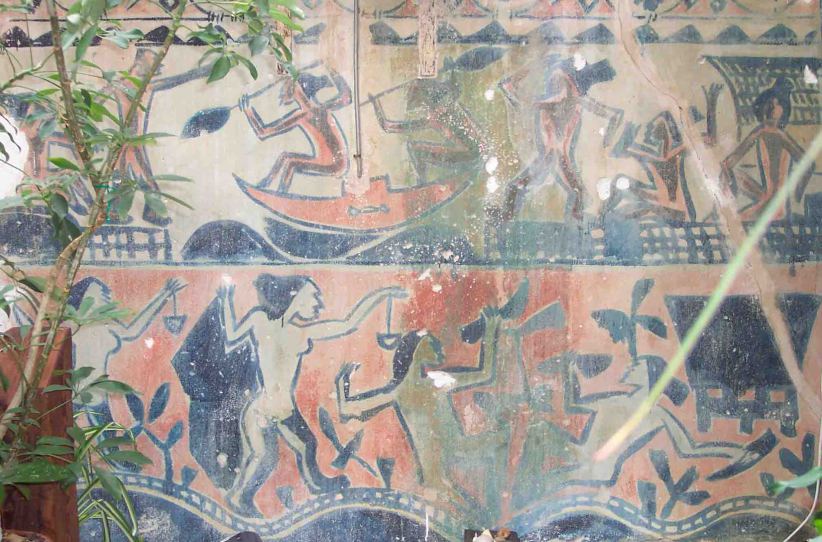

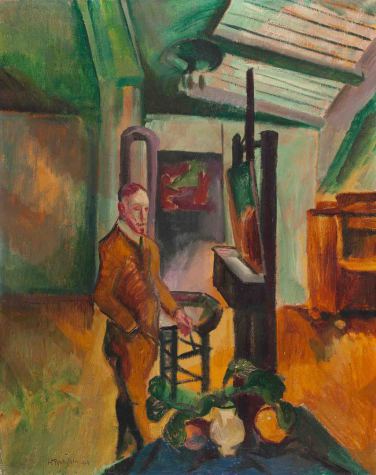

Im Haus Offenbacher Straße Nr. 8 hat Pechstein, wie die Kunsthistorikerin Aya Soika in ihrem Essay Ein Südsee-Insulaner in Berlin mitteilt, im Eingangsbereich die Kassettendecke und Pfeiler mit dekorativen Ornamenten verziert. Das Atelier im Dachgeschoss, das er seit dem Einzug zusätzlich nutzte, dekorierte er mit Wandmalereien. 1918 porträtierte er sich im Dachatelier an der Staffelei, im Hintergrund ist das Wandbild zu erkennen. Da diese als einzig erhaltene Wandmalerei des Künstlers in der kunsthistorischen Literatur bisher unerwähnt blieb, und die Arbeit auch in der gängigen Friedenau-Literatur nicht gewürdigt wird, versuchen wir über die Beschreibung von Aya Soika Licht in das Dunkel zu bringen:

In diese Zeit intensiver Südsee-Rezeption fällt auch eine Wandbemalung in Pechsteins Atelierwohnung in der Offenbacher Straße 8. Während er im Eingangsbereich des vom befreundeten Architekten Bruno Schneidereit erbauten Hauses die Kassettendecke und Pfeiler mit dekorativen Ornamenten verzierte, so lassen sich in der Bemalung seines Dachateliers keine Reminiszenzen an seine früheren Dekorationen für die Foyers und Treppenhäuser in Berliner Mietshäusern finden. Die mit einfachsten Mitteln ausgeführte Dekoration knüpfte eher an die improvisierten Wandbehänge in den ehemaligen Brücke-Ateliers an. Doch führte Pechstein seine Bemalung diesmal nicht auf Nesselstoff, sondern direkt auf der Wand aus. Auf einer Fläche von gerade einmal vier Quadratmetern gestaltete er zwei Friese, eingerahmt von jeweils einem breiten Schmuckband. Dabei verzichtete er nun vollkommen auf Anklänge an die Kompositionen von Matisse oder Gauguin, und orientierte sich stattdessen enger denn je am kantigen Balkenstil Palaus. Dem mikronesischen Vorbild folgend, stellte er die Figuren meist im Profil und mit der typischen Haarkrone dar, stehend oder auf dem Boden hockend. Die Wiedergabe der Klubhäuser und Palmen passte er ebenfalls den Darstellungen auf den Hausbalken an. Gegen Ende des Jahres 1917 entstand das Ölporträt seines Sohnes auf dem Sofa. Auch hier befindet sich ein Wandgemälde im Hintergrund, doch ist die Darstellung geschickt in die Komposition des Bildraumes mit einbezogen, indem die hockende Palauerin dem Sohn Frank eine Schale zu reichen scheint, im Vergleich zu der auf dem Foto dokumentierten Dekoration hat der Künstler die dargestellten Palau-Motive - hockende Frau und Eidechse - dem Stil des Porträts angepasst. Pechstein benutzte seine Atelierdekorationen häufig als Bildhintergrund für Porträts und Stillleben, eine Praxis, die auch bei den anderen Brücke-Mitgliedern beliebt war.

Der Kunstkritiker und Freund Paul Fechter hatte bereits im März 1914 verlauten lassen, dass Pechstein in diesem Jahr eine auf längere Zeit berechnete Reise in die Südsee antritt, nach den Palau-Inseln. Man steht derartigen Unternehmungen seit Gauguin skeptisch gegenüber; man meint einen Fehlschluss darin zu sehen. Fechter hoffte, dass die Kraft, die die Reihe der Bilder von den ersten Tagen der Dresdner ‚Brücke‘ bis heute schuf, zuletzt auch derartiges einzuordnen vermag, dass es produktiv oder zum wenigsten unschädlich wird. Nachdem Sohn Frank bei Pechsteins Eltern in Zwickau in Obhut gegeben wurde, gingen Max und Lotte Pechstein am 11. Mai 1914 in Genua an Bord des Kreuzers Derfflinger. Am 21. Juni erreichten sie die Palau-Inseln. Vom Beginn des Krieges erfahren sie später. Im September machen sie noch eine Rundreise durch die Inselwelt. Im Oktober haben die Japaner Palau in Besitz genommen und die Pechsteins müssen das Land verlassen. 1915 geht es über Nagasaki, Hawaii, San Francisco, New York und Rotterdam zurück nach Zwickau: Da gommt ja der Amerikaner, dem wollen wir die Vaterlandsliebe beibringen! Pechstein muss zuerst als Soldat an die Westfront.

Im Mai 1917 wird er in Berlin von der Luftwaffe zum Bildbeobachter ausgebildet und wohnt wieder in der Offenbacher Str. Nr. 8.

Bereits im September und Oktober 1915 veröffentlicht die Vossische Zeitung Pechsteins Berichte Reise nach Palau und Kriegsausbruch in der Südsee.

Anfang August 1918 mietet Pechstein eine Atelierwohnung in der Kurfürstenstraße Nr. 126. Das Atelier in dem vom Architekten Alfred Messel (1853-1909) im Jahre 1893 errichteten Wohn- und Atelierhaus dekorierte Pechstein erneut mit Friesen im Palau-Stil. 1921 wird die Ehe mit Lotte Kaprolat geschieden. 1923 heiratet er Marta Möller (1905-1976). 1926 wird sein zweiter Sohn Max geboren. Pechstein wird Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. 1933 verliert er sein Lehramt. 1937 erfolgt der Ausschluss aus der Akademie. 16 seiner Bilder werden in der NS-Ausstellung Entartete Kunst gezeigt und 326 seiner Werke konfisziert. Bei den Luftangriffen wird das Haus in der Kurfürstenstraße zerstört. Im September 1945 kehren die Pechsteins nach Berlin zurück und wohnen vorerst beim Kunsthändler Eduard Plietzsch in der Meinekestraße Nr. 9. Im Oktober 1945 wird Pechstein wieder zum Professor der Charlottenburger Kunsthochschule ernannt. Er kommt zunächst in einem Gemeinschaftsatelier in der Kaiserallee Nr. 57-58 (heute Bundesallee) unter. Ab 10. Dezember 1945 wohnten Max und Marta Pechstein in der Hubertusallee Nr. 18. Im Oktober 1949 erhielt er ein Privat-Atelier in der Hochschule im alten Akademie-Gebäude am Steinplatz. Ende September 1951 bezog das Ehepaar Pechstein eine kleine Wohnung in der Warmbrunner Straße Nr. 20.

Max Pechstein starb am 29. Juni 1955 und wurde auf dem Friedhof Schmargendorf beerdigt. 1976 fand Marta Pechstein an seiner Seite ihre letzte Ruhe. Die Stätte ist seit 1980 ein Ehrengrab des Landes Berlin. 1947 wird Pechstein Ehrenbürger der Stadt Zwickau. 2014 erfolgt die Eröffnung des Max-Pechstein-Museums Zwickau. In Berlin befinden sich Werke in der Nationalgalerie, im Märkischen Museum und im Brücke-Museum. Im Hirmer Verlag veröffentlichte die Kunsthistorikerin Aya Soika 2012 Max Pechstein. Das Werkverzeichnis der Ölgemälde Band 1: Von 1905 bis 1918 & Band 2: Von 1919 bis 1954. Die von der Max Pechstein-Urheberrechtsgemeinschaft unterstützte Publikation ermöglicht einen umfassenden Blick auf Werk und Leben von Max Pechstein.

Wir bedanken uns für die große Unterstützung von Frau Aya Soika und Frau Julia Pechstein.

Max Pechstein - Geschichte eines Malers (2020)

Offenbacher Straße Nr. 3

Ernst Paul Weise (1880-1981)

Es hat einige Jahre gedauert, bis sich Ernst Paul Weise (1880-1981) für eine Berufsbezeichnung entschieden hatte. Als er 1911 in die Offenbacher Straße Nr. 3 einzog, nannte er sich Porträtmaler, später Kunstmaler, obwohl er bereits auf dem Weg zum Werbegraphiker war. Angefangen hatte es mit der Maschinenfabrik Carl Flohr (1850-1927), die 1898 einen hydraulischen Lift für das Berliner Stadtschloss baute und schließlich 1926 mit dem Fahrstuhl im Berliner Funkturm zum führenden Aufzughersteller in Deutschland wurde. Weise entwarf das bis heute bekannte Flohr-Logo. Nächster Auftraggeber war die Elektrotechnische Fabrik Schmidt & Co., deren Besitzer Paul Schmidt (1868-1948) die Trockenbatterie erfunden hatte und ein Markenzeichen suchte. Weise kreierte 1924 dafür den kursiven Schriftzug Daimon, der sich für die Werbung als nicht durchsetzungsfähig erwies.

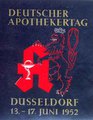

Dann traten die Apotheker auf den Plan. Jahrhundertelang waren Handwaage und Mörser ihr Symbol. Das aber nutzten inzwischen auch die Drogerien. Sie forderten für Deutschland ein einheitliches Apothekenlogo. Bei einem Wettbewerb wurde 1930 das Drei-Löffel-Emblem von Richard Rudolf Weber (1900-1994) ausgewählt, was wegen seines Bauhaus-Stils umstritten war und nur vom einem Drittel aller Apotheken genutzt wurde.

Es kam Albert Schmierer (1899-1974). Der überzeugte Nationalsozialist hatte 1930 die Löwen-Apotheke im badischen Freudenstadt gekauft. 1935 wurde er Reichsapothekerführer, setzte die Einführung des gotischen A als Zeichen der Deutschen Apothekerschaft durch und startete 1936 einen Signet-Wettbewerb. Den ersten Preis gewann Ernst Paul Weise. Er setzte auf einen weißen Grund ein großes gotisches A in gebrochener Grotesk-Schrift, füllte es mit Rot aus und platzierte am unteren Rand des linken A-Standbeins ein weißes Kreuz mit vier gleichen Armen. Wegen der Ähnlichkeit mit dem Schweizerkreuz wurde der Entwurf verworfen und dieses Symbol durch die zeitgemäße Lebens-Rune ersetzt – mit oder ohne Zustimmung von Ernst Paul Weise? Ab 1937 galt das neue Apotheken-A als reichseinheitliche Kennzeichnung von Apotheken. Mit dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft geriet das Runenzeichen in Verruf.

Ein Ersatz wurde gesucht, natürlich unverfänglich und mit großem Wiedererkennungswert für das große rote A. Das lieferte der Grafiker Fritz Rupprecht Mathieu (1925-2010). Auf dem Deutschen Apothekertag präsentierte er im Juni 1952 in Düsseldorf seine Änderung: Ein Schalenkelch mit einer sich darum windenden Äskulapschlange. „Ganz neu“ war das nicht, denn das Symbol war schließlich vorher das Zeichen der Apothekenkammer Nordrheinprovinz in der britischen Besatzungszone gewesen. Seither wird mit dem Kelch-Schlange-Symbol eine Apotheke angekündigt. Es bleibt aber dabei: Das Markenzeichen basiert auf einem Entwurf von Ernst Paul Weise. Einmalig ist es ohnehin, denn das rote Apotheken-A ist nur in Deutschland üblich. International sind Apotheken an einem grünen Kreuz zu erkennen.

Ernst Paul Weise gab Wohnung und Atelier in der Offenbacher Straße Nr. 3 in den 1930er Jahren auf und zog nach Dahlem in das Haus Breitenbachplatz Nr. 12, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1981 lebte. Nach dem Zweiten Weltkrieg soll er als Illustrator für Lehrbücher beim Ostberliner Verlag Volk und Wissen tätig gewesen sein. Zur Gründung der DDR im Oktober 1949 entwarf er für die Deutsche Post gemeinsam mit dem Grafiker Felix Jacob (1900-1996) mit 75 Jahre Weltpostverein die erste Briefmarke der DDR. Der Nachlass von Ernst Paul Weise befindet sich in Kunstbibliothek Berlin.

Offenbacher Straße Nr. 4

Richard Scheibe (1879-1964)

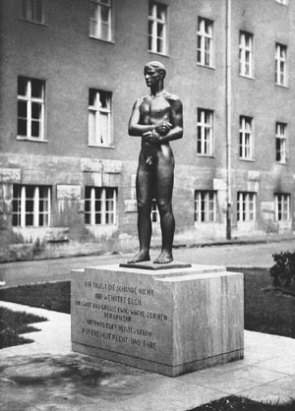

Mit Richard Scheibe tut sich Deutschland schwer. Für das Georg Kolbe Museum Berlin übernahm er in Berlin ein Meisteratelier an der Akademie der Künste, wo er bis Kriegsende unterrichtete. 1945 wurde er an die Hochschule der bildenden Künste berufen. Das Deutsche Historische Museum klammert die Jahre von 1942 bis 1945 komplett aus. Das Städelmuseum in Frankfurt am Main orientiert auf das Denkmal für Friedrich Ebert, eine überlebensgroße Bronzefigur, die 1926 an der Paulskirche angebracht, nach heftigen Protesten wieder abgebaut und 1950 durch eine von Richard Scheibe geschaffene neue Version ersetzt wurde. Immerhin gesteht das Städelmuseum ein, dass Scheibe nach 1933 in seinen nun entstehenden Arbeiten dem herrschenden Geschmack entgegen kommt und so zu einem Exponenten der Wendekultur wird (Christine Fischer–Devoy). Scheibes Geburtsstadt Chemnitz ernennt ihn am 13. April 1949 zum Ehrenbürger und verkündet, obwohl er es ablehnt, der nazistischen Partei anzugehören, erfolgt seine Berufung als Leiter einer Meisterklasse an der Preußischen Akademie der Künste Berlin, wo Gerhard Marcks und Waldemar Grzimek zu seinen bedeutendsten Schülern wachsen.

Vergessen war, dass Scheibe ab 1937 regelmäßig auf der Großen Deutschen Kunstausstellung München vertreten war, Hitler 1938 seine Skulptur Denker erwarb, Goebbels 1941 die Zeichnung Abend am Main und 1943 die Statue Flora kaufte, und ihn der Führer im August 1944 in die Gottbegnadeten-Liste aufnahm. Keiner erinnerte sich mehr an den Völkischen Beobachter vom 14. April 1945, in dem Scheibe in dieser Stunde der höchsten Bewährung erklärte: Ich fühle mich verpflichtet, als Deutscher mich in dieser Stunde ausdrücklich zu meinem Vaterland und seinem Kampf zu bekennen. Ich bleibe an meinem Platz und schaffe, was in meinen Kräften steht. Ich glaube, dass die deutsche Kunst von neuem emporwachsen wird und dass sie allen Verfolgungen zum Trotz weiterleben und dass sie bleiben wird, was sie seit Jahrhunderten gewesen ist, die Kulturträgerin des Abendlandes.

Nachdem der 1933 seines Amtes enthobene Maler und Hochschullehrer Karl Hofer (1878-1955) am 28. Juni 1945 zum Direktor der neugegründeten Hochschule für bildende Künste Berlin berufen wurde und programmatisch erklärte, wir fangen vollständig neu an. Es darf nicht die allergeringste Verbindung zur alten Zeit bestehen, wurde auch Richard Scheibe 1945 an die Hochschule berufen, weil wir für die Erziehung unserer Jugend neue Fundamente brauchen, eine klare und bewusste Zielsetzung. Lehrkräfte, die am Aufbau unserer Schule mitarbeiten, müssen von dieser Aufgabe durchdrungen sein.

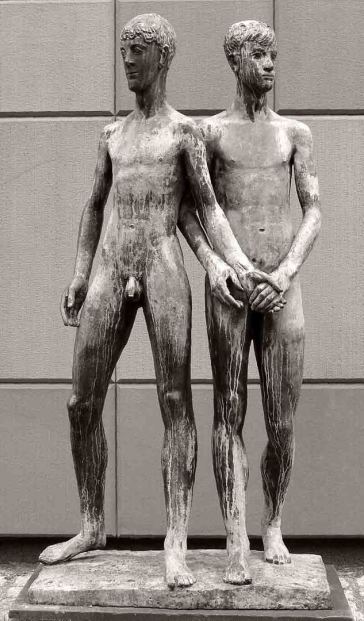

Den Rest besorgte der Kunsthistoriker Edwin Redslob (1884-1973), Tagesspiegel-Publizist und erster Rektor der Freien Universität. Er spricht Scheibe und sein Werk heilig und erteilt dem deutschen Volk hernach die Generalabsolution: Um die Gestalten Scheibes weht ein Hauch der Einsamkeit, es ist, als stünden sie außerhalb unserer Welt, an deren Bösem sie keinen Anteil haben. Dass diese Abkehr von allem, was körperlich und seelisch hässlich ist, in einer Zeit denkbar war, in der so unsagbar viel Brutalstes geschah, erscheint wie ein Geschenk der Gnade. Es rechtfertigt eine ganze Generation vor dem Richterstuhl der Geschichte. Damit war 1953 der Weg für das Ehrenmal der Opfer des 20. Juli 1944 in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bendlerblock frei. Für Edwin Redslob erfasste Scheibes Bronzefigur eines nackten jungen Mannes mit gebundenen Händen das Bleibende des heroisch-verzweifelten Widerstandes und seiner Bedeutung für die kommende Zeit: IHR TRUGT DIE SCHANDE NICHT / IHR WEHRTET EUCH / IHR GABT DAS GROSSE EWIG WACHE ZEICHEN / DER UMKEHR / OPFERND EUER HEISSES LEBEN / FÜR FREIHEIT RECHT UND EHRE (Inschrift).

In ihrer Dissertation über den Bildhauer zitiert die Kunsthistorikerin Magdalena George (1924-1986) aus einem Brief von Richard Scheibe vom 20. Auhust 1953: Da eine Gestaltung des Denkmals im modernen Stil bei den Hinterbliebenen der Opfer, meist ehemalige Offiziere und Beamte, wohl Verdruss erregt hätte, musste man damit noch einmal auf mich zurückgreifen, und so habe ich denn für meine Lösung der Aufgabe manche mir werte Zustimmung, auch von den Berliner Senatoren erfahren. Es ist nicht so, dass ich mit meiner Kunstanschauung ganz allein dastehe.

Das wurde honoriert: 1950 Ehrendoktor der Freien Universität Berlin, 1951 Bundesverdienstkreuz, 1954 Goetheplakette der Stadt Frankfurt am Main und das Halskreuz des Großen Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 1959 Ehrensenator der Hochschule für bildende Künste Berlin (weil er zum Senator bereits von den Nazis gemacht wurde), 1978 Ehrengrabstätte der Stadt Berlin auf dem Friedhof Alt-Schmargendorf.

Es brauchte einige Zeit, um sich vom Helden-Pathos der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu befreien. Mit der Umgestaltung des Denkmals in den Jahren von 1979 bis 1980 wurde Scheibes Jüngling mit gebundenen Händen wenigstens vom Podest genommen und auf das Pflaster des Innenhofs gestellt. Es bleibt ein schaler Beigeschmack, weil die Figur letztendlich nur eine Variation jener Skulpturen ist, Symbol für die Bereitschaft der Luftwaffe, Zehnkämpfer, Denker, oder Jüngling, die Richard Scheibe zwischen 1937 und 1938 für die Nationalsozialisten geschaffen hatte.

Offenbacher Straße Nr. 4

Paul Mersmann (1903-1975)

Da es zwei Bildhauer mit dem Namen Paul Mersmann gibt, fügen die Fachleute seit einiger Zeit die Begriffe der Ältere (1903–1975) und der Jüngere (1929–2017) hinzu. In der Offenbacher Straße Nr. 5 war der Ältere tätig. Paul Mersmann wurde in Münster geboren, erlernte im väterlichen Betrieb, Metallwerkstätten W. A. Falger, Inhaber Friedrich Wilhelm Mersmann, das Bildhauerhandwerk, absolvierte dort die Kunstgewerbeschule und besuchte ab 1928 in Berlin die Klasse für dekorative Plastik von Professor Ludwig Gies (1887-1966) an den Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst. 1931 machte er sich selbstständig und wurde in schwieriger Zeit freischaffender Künstler. Über das Künstler-Notstandsprogramms von Göring bekam er den Auftrag zu einem Monument am Alboinplatz.

Neben seinem Honorar erhielt er dafür 150m³ Rüdersdorfer Muschelkalkstein und 1500m³ Abbruchgestein, das beim Bau des Reichsluftfahrt-Ministeriums anfiel.Im Rahmen eines Künstler-Notstandsprogramms von Göring erhielt er den Auftrag zu einem Monument am Alboinplatz: Honorar, 150m³ Rüdersdorfer Muschelkalkstein und 1500m³ Abbruchgestein, das beim Bau des Reichsluftfahrt-Ministeriums anfiel.

Der Alboinplatz wurde 1912 nach Plänen von Gartendirektor Erwin Barth angelegt und in modifizierter Form zwischen 1930 und 1934 umgestaltet. In Bildhauerei in Berlin scheibt Susanne Kähler: Die Ausführung des Denkmals lag bei Mersmann selbst und einem Gehilfen namens Simon sowie ungelernten Arbeitskräften. Bemerkenswert ist, dass Mersmann an seinem Auerochsen eine noch unerprobte Technik ausführte. Das Prinzip des Zusammensetzens aus Einzelsteinen machte die Maßübertragung mit Zirkelschlag vom Modell zum Original unmöglich. Diese in der Antike von den Ägyptern und Assyrern bei Reliefs angewendete Technik des Zusammensetzens einzelner Steinblöcke wurde von Mersmann für eine ‚materialgerechte Plastik‘ aus einem märkischen Werkstoff übertragen.

Die Wahl des Motivs, der Auerochse, steht im Zusammenhang mit der Sagenwelt um den Pfuhl ‚Blancke Helle‘, an dessen Böschung er platziert ist. Der Name des Gewässers geht zurück auf die germanische Mythologie. ‚Hel‘ ist dort die Herrscherin über die Unterwelt, die Hölle. Der Sage nach bildete der See ‚Blancke Helle‘ den Zugang zum Totenreich. Auf Geheiß der Göttin Hel soll zweimal jährlich ein schwarzer Stiere aus dem See gestiegen sein, um das Land urbar zu machen. Ein Priester wachte über den Opferstein Hels. Da es der christliche Nachfolger des Priesters versäumt hatte, Hel Opfer zu bringen, pflügte der Stier, der im Frühjahr aus dem Wasser stieg, nicht mehr den Boden, sondern verschlang den christlichen Priester.

Die Skulptur hat eine Länge von neuen Metern, eine Höhe von sechs Metern und besteht einschließlich ihres der Grundfläche des Tieres angepassten Sockels aus über 3000 kleinen miteinander verfugten geglätteten Quadern aus Rüdersdorfer Kalkstein. Dieses Material setzt sich nicht nur an den niedrigen Einfassungsmauern rechts und links des Auerochsen sondern in der gesamten Gestaltung des Alboinplatzes fort.

Die Skulptur entstand zwischen April 1934 und Dezember 1936. Kaum eingeweiht, sollte der Auerochse wieder verschwinden. Am 28. April 1938 beschied der Oberbürgermeister der Reichshauptstadt Berlin dem Bildhauer Paul Mersmann, wohnhaft in der Offenbacher Straße 5 zu Friedenau: ‚Auf Grund der dringenden Aufforderung der Reichskammer der bildenden Künste sehe ich mich gezwungen, das von Ihnen auf dem Alboinplatz geschaffene Bildwerk ,Stürmender Wisentstier’ wieder abbauen zu lassen.‘ Was genau der Reichskammer missfiel, ist nicht überliefert. Man stellte Mersmann aber einen späteren Ersatzauftrag in Aussicht, um seinen Ruf nicht zu beschädigen. Das Monument blieb. Man mag es künstlerisch fragwürdig finden, zu würdigen ist aber der Umgang von Paul Mersmann mit dem Material Rüdersdorfer Kalkstein. Nach Beseitigung der Kriegsschäden 1960 erfolgte zwischen 2003 und 2005 eine Restaurierung durch Bildhauer Hans Starcke (1957-2015).

Offenbacher Straße Nr. 5

Bruno Richter (1872-1955)

Der Einzug in das Haus Offenbacher Straße Nr. 5 war für Bruno Richter im Jahr 1916 eine Zäsur. Hatte er bisher seine Sujets in Persien, Ägypten, Algerien oder Marokko gefunden und sich im Kaiserreich als Maler des Orients feiern lassen können, blieben ihm nun als Reiseziele die Dorfstraße in Garmisch Partenkirchen, Melk an der Donau, Millstätter See in Kärnten, Torbole am Gardasee und der Großglockner. Es war vorbei mit der Kolonialmalerei.

Wo auch immer sich das Deutsche Reich durch Militärhilfe für Kolonialvölker oder nach Bodenschätzen suchende Explorationscorps Einfluss sichern wollte, war Richter dabei – gefördert von der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes. So war es auch, als Marokko ins Visier der deutschen Außenpolitik geriet und im Frühjahr 1905 die traditionelle Mittelmeerreise von Wilhelm II. anstand. In Cuxhaven legte nicht nur des Kaisers Staatsyacht Hohenzollern, sondern auch der HAPAG-Dampfer Hamburg ab – mit geladenen Gästen. Kleiderordnung Reise-Anzug. Beim Halt in Cintra stieg der deutsche Botschafter in Portugal Christian Graf von Tattenbach (1846-1910) zu. Am Vormittag des 31. März war Tanger erreicht. Der Kaiser ging an Land, begrüßte den Sultan, bestieg dessen Berberhengste, betonte zum Ärger der Franzosen die Interessen Deutschlands an freiem Handel sowie der Souveränität Marokkos. Gegen 2 Uhr nachmittags ankerte Wilhelm II bereits in Gibraltar.

Tattenbach, von 1889 bis 1898 deutscher Gesandter und Kenner Marokkos, blieb und machte sich mit seiner Entourage auf die Reise nach Fès. Bruno Richter hat das in Bildern festgehalten, darunter Einzug der deutschen Gesandtschaft in Fes unter Graf von Tattenbach, Fes vom deutschen Konsulat mit Blick auf Berg Djebel Salagh, Rebell Kaid Challak, Führer der deutschen Gesandtschaft von Tanger nach Fes. Bab el Gisa Alt-Fes, Bab Swa Lion's Gate in Fes, Blick von der Kasba auf Tanger und die Reede, Das Glacis der Festung Tanger mit vorgelagerten Klippen, Eine Moschee in Tanger. Im Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg erschienen 20 Reproduktionen.

August Hermann Bruno Leopold Richter wurde am 8. Dezember 1972 in Halle an der Saale geboren. Nach seinem Studium in Leipzig, Weimar und München arbeitete er als Illustrator, Architektur-, Landschafts- und Genremaler. 1906 und 1907 stellte er seine Aquarelle in Berlin aus. Am 28. März 1918 gab es die Eheschließung mit Lucie Anna Ellie geb. Janowski im Standesamt Wilmersdorf. Richter, der bis kurz vor seinem Tod in der Offenbacher Straße Nr. 5 lebte, starb am 9. Februar 1955 im Auguste-Viktoria-Krankenhaus.

Offenbacher Straße Nr. 5

Karl Möbius (1876-1953)

Karl Möbius wird der deutsche Kolonialbildhauer genannt. Seine Werke haben diese Zeit nicht überlebt. Was in Berlin geblieben ist, kann der Kolonialzeit nicht (direkt) zugeschreiben werden: Der Lieder-Brunnen (1936-39) auf dem Gelände der Julius-Leber-Kaserne, auf dessen Stele ein Soldat mit Akkordeon sitzt. Die Reliefs waren einst mit Titeln deutscher Heimat- und Soldatenlieder versehen, Die Vöglein im Walde, Die Trommel schlug zum Streit, Steige hoch du roter Adler. Vor dem Einzug der Forces Françaises à Berlin wurden diese 1945 ausgemeißelt. Schließlich existiert noch der Speerwerfer (1921) im Volkspark Wilmersdorf, eine Bronzeskulptur auf einem Muschelkalksockel, die 1944 eingeschmolzen und 1954 durch einen Neuguss ersetzt wurde.

Der Bildhauer Karl Möbius wohnte und arbeitete von 1913 bis zu seinem Tod 1953 in der Offenbacher Straße Nr. 5. Die Gedankenwelt seiner Ateliernachbarn, Gerhard Marcks (1889-1981) am Anfang und Hans Haffenrichter (1897-1981) am Ende, könnte nicht weiter auseinanderklaffen. Möbius wurde 1876 in Borna geboren. Er studierte an der Kunstgewerbeschule Dresden, später bei Bildhauer Peter Breuer (1856-1930) an der Kunstakademie Charlottenburg. Nachdem die Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika abmarschiert war, schuf er die Skulptur Südwestafrikakrieger zu Pferde auf Patrouille, die 1907 auf der Deutschen Armee-, Marine- und Kolonialausstellung ausgestellt wurde. Davon wurde eine Bronzestatuette in der Kunstgießerei Noack vervielfältig und vom Künstler verkauft.

Nachdem 1908 in Deutschsüdwestafrika eine halbe Kompanie und der Vater der Kamelreiter-Truppe Friedrich von Erckert gefallen war, schuf Karl Möbius eine Statuette des Hauptmanns als Kamelreiter. Der Schutztruppenoffizier wurde zum Vorbild einer Generation hochstilisiert. Noch 1926 wurde die Tragödie von Hans Grimm in seinem Roman Volk ohne Raum literarisch aufgearbeitet: Erckert bekam den Auftrag, die letzten aufständischen ‚Hottentotten‘ zu bekämpfen, die von britischem Gebiet aus immer wieder deutsche Siedlungen und Posten angriffen. Um die Gegner in die Wüste verfolgen und schlagen zu können, wurden seine Soldaten, die Pferde gewohnt waren, auf Kamelen ausgebildet.

Nach dem Tod von Hans Dominik, Offizier der Kaiserlichen Schutztruppe für Kamerun, fertigte Möbius 1912 ein Dominik-Standbild für Kribi am Golf von Guinea, dass nach dem Ersten Weltkrieg von den Engländern demontiert, Deutschland übergeben, 1930 in Frankfurt/Oder wieder aufgebaut und 1942 für Rüstungszwecke eingeschmolzen wurde. Nicht besser erging es dem zweiten Dominik-Denkmal für Jaunde. Als es 1914 in der Hauptstadt von Kamerun eintraf, war der Weltkrieg ausgebrochen. Es kam zurück, wurde 1935 in Hamburg aufgestellt und 1968 von Studenten gestürzt. Ein ähnliches Schicksal erlebte sein Carl-Peters-Denkmal für Daressalam. Die Briten ließen es 1921 zurückbringen. 1931 wurde es auf Helgoland aufgebaut. Im Zweiten Weltkrieg bis auf den Kopf eingeschmolzen.

1918 gab es weder Kaiserreich noch Kolonien. Inzwischen hatte es 1914 die Hochzeit mit Anni Reh gegeben, der Tochter des Geheimen Baurates Philipp Reh. 1922 kam der Deutsche Kolonialkriegerbund, der Möbius den Auftrag für Elefantenorden und Löwenorden erteilte. Da die Ausgezeichneten nur eine Urkunde bekamen und das Abzeichen beim Künstler kaufen mussten, ließ er sich den Entwurf schützen. Mit den Einnahmen kam er gut durch die Weimarer Republik.

Am 21. Juni 1931 wurde das Denkmal für die 1919 durch den Vertrag von Versailles verlorenen Kolonien und Reichsgebiete (Kolonialdenkmal) auf dem Truppenübungsplatz in der Döberitzer Heide eingeweiht. Möbius schuf einem rechteckigen Sockel, darauf ein Globus mit Länderumrissen, die die Lage der ehemaligen deutschen Kolonien sowie Elsass und Lothringen unter der Inschrift „DEUTSCHES LAND IN FREMDER HAND“ markierten. Das Denkmal überstand den Weltkrieg, wurde von der Roten Armee Stück für Stück demontiert und verschwand schließlich ganz.

Ab dem 1. Mai 1932 war Möbius Mitglied der NSDAP, ab 1. November 1933 der SA, der es bis 1939 zum Obergruppenführer brachte. Anna Möbius geb. Reh starb 1947, Karl Möbius 1953. Die Ehe blieb kinderlos. Militaria-Händler ließen wissen, dass bei der Haushaltsauflösung in der Offenbacher Straße Nr. 5 noch kartonweise Kolonialabzeichen gefunden wurden.

Offenbacher Straße Nr. 5

Hans Haffenrichter (1897-1981)

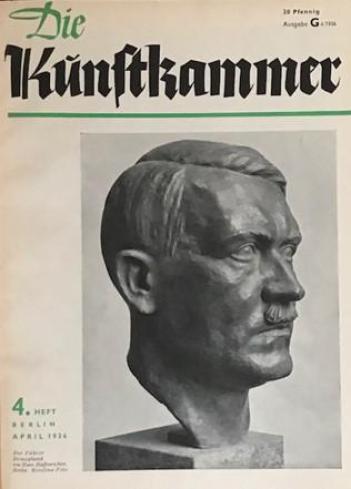

Hans Haffenrichter gehörte von 1933 bis 1945 zu den guten Kunden der Bildgießerei Hermann Noack. Sein Name steht auch in der Künstlerliste – allerdings ohne jegliche Erklärung. Das ist schwach. Bei Noacks wird, wie einst in unseren Familien, bis heute über die Nazizeit und den Krieg nicht so viel gesprochen. Dabei ließ sich die Firma in der Fehlerstraße Nr. 8 in der Zeitschrift Die Kunstkammer im April 1936 auf dem Titelbild mit Haffenrichters Bronzebüste von Adolf Hitler feiern. 1937 folgte der eigene Werbeprospekt Hoheitszeichen von Prof. Haffenrichter/Aluminiumguß.

Selbst München (https://hausderkunst.de) bekennt, dass das Haus der Deutschen Kunst der Demonstration nationalsozialistischer Kunstpolitik diente und zu deren maßgebenden Institution wurde. Nach Recherchen von Herbert Henck (Hermann Heiß. Nachträge einer Biografie, Kapitel Hans und Ursula Haffenrichter, 2009), soll Haffenrichter während des Dritten Reiches allein 87 Bronzearbeiten bei der Berliner Gießerei Noack in Auftrag gegeben haben, darunter Der Führer und Langstreckenläufer (beide 1936), Hoheitszeichen (1937), Falkner (1938), Generalfeldmarschall Hermann Göring (1943), aber auch Büsten von Bach, Mozart und Riemenschneider. Auf der Webseite www.hausderdeutschenkunst.de gibt es eine Dokumentation mit Haffenrichter-Postkarten aus jenen Jahren (Film Foto Verlag Berlin, ehemals Ross Verlag). Nichts davon bei Noack. Die auf ihren unbescholtenen Namen bedachte Firma befördert allerdings mit ihrer Geschichtsklitterung Webseiten wie www.sammlung-pabst.org, die allein das Augenmerk auf vergessene Künstler wie den Bauhaus-Schüler Hans Haffenrichter richtet, oder problematische Ausführungen auf www.haffenrichter.de.

Hans Haffenrichter zog es 1921 zum Bauhaus. Hier prasselte einiges auf ihn ein: Farbmeditationen der Meisterin Gertrud Grunow (1870-1944), nackte Schauspieler-Auftritte mit dem Meister Lothar Schreyer (1886-1966), geometrisch-choreographische Figurengruppen von Oskar Schlemmer (1888-1943), Glasmalerei bei Paul Klee (1879-1940) – und viel künstlerischer, ästhetischer und politischer Streit. 1924 hatte er von Weimar genug. Er wurde Leiter der Kunstschule Der Weg und schließlich 1931 Professor für Kunst und Werkerziehung an der Pädagogischen Akademie Elbing in Ostpreußen. Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 waren Beamte ohne die für ihre Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung zu besitzen, aus dem Dienste zu entlassen. Gemeint war auch das Bauhaus, dessen Vermittlung von Kunst nicht den nationalsozialistischen Vorstellungen entsprach. Haffenrichter hatte seine Professorenstelle los, wurde allerdings umgehend als Professor Hans Haffenrichter in die Reichskunstkammer aufgenommen – und konnte arbeiten.

1936 übernahm er das ehemalige Atelier des Bildhauers Johannes Goetz in der Wilhelmstraße Nr. 6 (Görresstraße). Als das Gebäude in den 1930er Jahren durch einen Neubau ersetzt wurde, mietete er 1937 das Atelier in der Offenbacher Straße Nr. 5. Zur Bildgießerei von Hermann Noack in die Fehlerstraße Nr. 8 nahm er den Weg über den Friedhof. Zu den Großen Deutschen Kunstausstellungen in München schickte er Werke, die nur zu einem geringen Teil offene nationalsozialistische Propaganda zeigten: 1939 die Bronzen Schneeleopard, Persischer Leopard, Sibirischer Tiger (1939), Johann Sebastian Bach, Brauner Bär I, Brauner Bär II (1941).

Bereits 1943/44 stellte Haffenrichter die Weichen für die Zeit danach und arbeitete als wissenschaftlicher Zeichner am Kaiser-Wilhelm-Institut. Nach Kriegsende war er dann Kunsterzieher am Information-and-Education-Center der US-Armee in Heidelberg und später Kunstlehrer an der Werkkunstschule in Wiesbaden. Es folgten Aufträge der Industrie für Glasfenster und Glasmosaiken. 1961 zog er sich nach Hittenkirchen an den Chiemsee zurück, wo er 1981 verstarb.

Zwei Jahrzehnte danach testet der Kunsthandel Haffenrichters Marktwert. „Ketterer Kunst München“ offerierte auf den Auktionen vier seiner Arbeiten: Figurine Ritter (1923) und Knospenrythmus (1931) sowie Leuchtend Rot mit zartgrüner Struktur (1968) und Zeichen auf leuchtend Blau (1964), www.kettererkunst.de. Obwohl das Auktionshaus in der Objektbeschreibung dazu Bauhaus, Klee, Kandinsky, Muche und Feininger heranzieht, hatten die erzielten Ergebnisse nicht so viel eingebracht wie erwartet. Am 24.03.2019 startet Ketterers Gemälde-Expertin Barbara Guarnieri in der NDR-Sendung Lieb & Teuer einen weiteren Versuch mit Haffenreiters Aquarell Geburt der Blume von 1923. Was die Expertin dort ablieferte, bleibt hinter den Erkenntnissen von Wikipedia zurück: Aus Haffenrichter wurde Hafenrichter, aus Elbing wurde Elblingen und die Jahre zwischen 1933 bis 1945 wurden als eine etwas schwierigere Phase abgetan. Dem Besitzer von Geburt der Blume wurde kein reiner Wein eingeschenkt. Das war keine Recherche. Das war Geschichtsklitterung.

Offenbacher Straße Nr. 5

Erich Schmidt-Kestner (1877-1941)

„Der Bildhauer Erich Schmidt-Kestner ist der Sohn des Gymnasialprofessors Johannes Eusebius Samuel Schmidt (1841-1925), ein Bruder des Schriftstellers und Fliegerhauptmanns Hans Schmidt-Kestner (1892-1915), ein Enkel des Leiters der Hugenottenschule im Französischen Dom am Gendarmenmarkt Eusebius Schmidt (1810-1883) und in der vierten Generation ein Nachfahre der Charlotte Buff (1753-1828), verehelichte Kestner, der Johann Wolfgang von Goethe in Die Leiden des jungen Werthers ein Denkmal gesetzt hat.“ So weit Wikipedia.

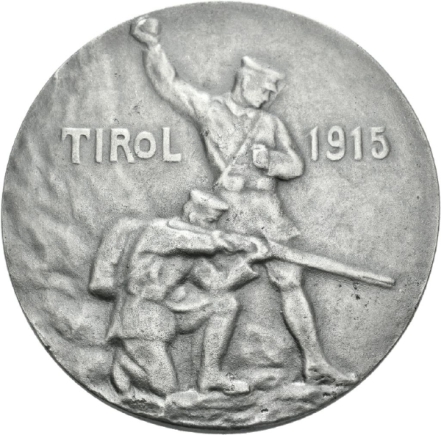

Schmidt-Kestner studierte in Berlin und Düsseldorf, wurde auf der Großen Berliner Kunstausstellung (1904) und der Internationalen Kunstausstellung in München (1905) ausgezeichnet und mit dem Rompreis der Akademie bedacht. Nach zwei Jahren in Italien kehrte er nach Berlin zurück, wohnte in der Kurfürstenstraße Nr. 126 (1910), später in der Duisburger Straße Nr. 18 (1915). Nachdem im Ersten Weltkrieg die Schneeschuhtruppe zur Sicherung der alpinen Grenzen aufgestellt war, wurde aus dem Künstler ein Gebirgsjäger, der für das Deutsche Alpenkorps die Medaille Tirol 1915 schuf: Auf dem Avers ein Soldat mit bepacktem Pferd, auf dem Revers zwei kämpfende Soldaten, gegossen in der Berliner Bildgießerei von Hermann Gladenbeck, signiert mit S.K. (Schmidt-Kestner).

Inzwischen war Schmidt-Kestner (1916) in die Schwalbacher Straße Nr. 15 gezogen. 1923 mietete er das Atelier im Erdgeschoss der Offenbacher Straße Nr. 5, was er 1927 mit der Berufung zum Leiter der Bildhauerklasse an der Kunst- und Gewerkschule in Königsberg (Preußen) aufgab. Während der 62. Kunstausstellung des Königsberger Kunstvereins offerierte Erich Schmidt-Kestner 1933 die Gipsbüste Der Führer für 1500 Reichsmark (https://www.thirdreicharts.com), die später von der Firma Noack in Bronze gegossen wurde. Die wurde ihm nach dem nationalsozialistischen Ende zum Verhängnis. Da half weder der Hinweis auf Johann Christian Kestner noch auf Charlotte geborene Buff, der Mutter von acht Söhnen und vier Töchtern – auch nicht Werthers Lotte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Erich Schmidt-Kestner in den Künstlerlexika getilgt.

Immerhin wird sein Name heute in der Künstlerliste der Bildgießerei Hermann Noack aufgeführt, allerdings ohne Details, obwohl die Firma um Schmidt-Kestner irgendwie nicht herumkommt. Die Webseite Bildhauerei in Berlin liefert eine Erklärung: Für den Schöneberger Rudolph-Wilde-Park schuf Erich Schmidt-Kestner 1927 eine mehrfigurige Entenfamiliengruppe. Die Bronze wurde um 1943 abgebaut und vermutlich eingeschmolzen. 1957/1958 schuf Max Rose eine Zweiergruppe Enten aus Muschelkalkstein. Diese wurde durch Vandalismus irreparabel beschädigt. Die Ente mit dem auf die Brust gedrückten Schnabel ging vollständig verloren. 1985 wurde ein Bronzeguss nach dem Modell von 1957/1958 durch Max Rose und den Gießer Hermann Noack III (*1931) aufgestellt.

Offenbacher Straße Nr. 5

Gerhard Marcks (1889-1981)

Gerhard Marcks verzichtete auf eine akademische Ausbildung. Er wollte sich die bildhauerischen Techniken autodidaktisch aneignen. Über Beobachtungen und Versuche wollte er sich eine eigenständige Linie erarbeiten. So ganz ging das wohl nicht auf, denn er arbeitete ab 1907 in einer Werkstattgemeinschaft zusammen mit dem Bildhauer Richard Scheibe (1879-1964) in dessen Atelier Kaiserplatz Nr. 17 in Wilmersdorf. So kommt es, dass in den biografischen Angaben zu lesen ist: „Schüler Scheibes von 1907 bis 1912“. Es entspricht wohl eher der Realität, dass sich der Ältere damals von der Malerei abwandte und sich gemeinsam mit dem Jüngeren um die Bildhauerei bemühte. Als diese Phase abgeschlossen war, legte sich Gerhard Marcks 1914 im Haus Offenbacher Straße Nr. 5 ein eigenes Atelier zu. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es kurzzeitig eine weitere Ateliergemeinschaft von Marcks mit dem Landschaftsmaler Alfred Partikel (1888-1945).

Als Walter Gropius (1883-1969) im Jahr 1919 das Staatliche Bauhaus in Weimar gegründet hatte, konnte er neben Lyonel Feininger, Paul Klee und Wassily Kandinsky auch Gerhard Marcks als Lehrer gewinnen. Marcks übernahm 1920 als Meister die Keramik-Werkstatt im Marstall der Dornburger Schlösser und sah sich in seiner Auffassung bestätigt: Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück. Als aber Gropius 1923 die neue Bauhaus-Direktive Kunst und Technik – eine neue Einheit ausgab, mit der die Industrie als die bestimmende Kraft der Zeit betrachtet wurde, und die Dornburger Keramik-Werkstatt von den Weimarer Meistern obendrein als Töppchendreherei verspottet wurde, brach der Künstler Marcks mit dem Manager Gropius.

Als Bauhaus von Weimar nach Dessau umzog, übernahm Marcks 1925 die Bildhauerklasse der Werkstätten der Stadt Halle, Staatlich-städtische Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein. Am 7. April 1933 wurde das Berufsbeamtengesetz erlassen. In den Durchführungsverordnungen wurden Angestellte im Öffentlichen Dienst einbezogen. Gerhard Marcks wurde entlassen.

Wohl nicht ohne Einfluss seines Freundes Alfred Partikel, der seit 1921 in Ahrenshoop wohnte und arbeitete, hatte Gerhard Marcks bereits 1930 die Büdnerei in Niehagen gekauft. Nun zog er auf den Darß. Schon in Berlin hatten sie 1920 mit dem Osterälterchen, ein kleiner Flügelaltar auf Holz, vergoldet und mit Ölfarbe bemalt, eine gemeinsame Arbeit geschaffen. Beide bildeten sich seit langem auch gegenseitig in ihren Werken ab. Dafür stehen Der Flitzbogen (Holzschnitt 1923) und Alfred Partikel als Bogenschütze (Radierung 1929) von Gerhard Marcks mit der Widmung Lieber Alfred, das bist du 1929, von Gerhard.

1936 mietete Marcks – wie zuvor Käthe Kollwitz (Nr. 210) – den Atelierplatz Nr. 13 in der Berliner Ateliergemeinschaft Klosterstraße. Am 6. Juli 1937 wurden aus dem Museum Folkwang Essen seine Skulpturen Stehender Junge (um 1924, Bronze) und Heiliger Georg (1929/30, Gips) entfernt und ab 19. Juli 1937 in München von den Nationalsozialisten als Entartete Kunst an den Pranger gestellt. Mit Datum vom 17. Dezember 1937 erhielt er in seiner Wohnung Teutonenstraße Nr. 2 in Nikolassee per Einschreiben einen Brief vom Landesleiter Berlin der Reichskammer der bildenden Künste:

Laut Angabe der Buch- und Kunsthandlung Karl Buchholz, Berlin W 8, Leipziger Straße 119/120, sind Sie Besitzer nachstehend genannter Werke, die bei einer Sichtung der Ausstellung und des Lagers der Firma Buchholz durch den Herrn Reichsbeauftragten für künstlerische Formgebung beanstandet wurden: Das grosse Tuch (Bronze), Demeter (Bronze), Kleine Sitzende (Bronze), Kleiner Reiter (Bronze), Johannes (Bronze), Ringer (Bronze), Jolo (Bronze), Tanzende Schwestern (Bronze), Katharina (Bronze), Angela (Bronze), Kleine Barbara (Bronze), Große Barbara (Zement), Kinderkopf (Zement), Großer Jüngling (Gips), Selena (Stein), 11 Zeichnungen, Saalemärchen (Holzschnitt), 1 Mappe unverkäufliche Zeichnungen. Auf Ersuchen des Herrn Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste teile ich Ihnen mit, dass diese Werke nicht mehr ausgestellt werden dürfen. Gez. Heinz Lederer, Landesleiter Berlin. Im Beschlagnahmeinventar der Forschungsstelle Entartete Kunst der FU Berlin sind 86 Arbeiten von Gerhard Marcks dokumentiert.

Als Alfred Partikel im Oktober 1945 im Ahrenshooper Holz auf bis heute nicht geklärte Weise verschwand, errichtete Gerhard Marcks dem Freund im Ort einen Gedenkstein. Am 29. September 1949 schreibt er in der ZEIT Der Maler Ostpreußens – In memoriam Alfred Partikel:

Der Zeitgeist beurteilt heute den Künstler danach, ob er magischstilistischer Bahnbrecher ist, und fragt: Was hat er für die Abstraktion geleistet? Diese Seite der Kunst war Partikels Stärke nicht. Bei seiner Arbeit handelt es sich noch um ‚die Natur durch ein Temperament gesehen‘. Alfred Partikels Hauptthema war die Landschaft, und zwar die ostdeutsche Landschaft mit ihren weiten Horizonten, gläsernen Himmeln und harten Lüften. Die Liebe zur Natur war groß und ursprünglich bei diesem einfach-ländlichen Menschen, der noch viel vom Typ des Fischers, Jägers und Bauern – als Kraft wie auch als Gefahr – an sich hatte, und der in der Großstadt wie eine Dissonanz wirkte. Er war gewiss kein Theoretiker, kein Intellektueller, aber er war ein Mann, kein Herrchen. Und eine beschämend zarte Seele saß, ähnlich wie bei Leibl, in seinem bärenhaften Körper, seine Pranke führte einen geradezu zierlichen Pinsel. War er kein Rufer im Streit, so liebte er auch die Schockwirkung nicht und Hysterie und Perversität sucht man bei ihm vergeblich. Sollte man sich nicht die Zeit nehmen, sich unvoreingenommen dieser Welt hinzugeben?

Das ist es, was Gerhard Marcks als Künstler und Mensch so sympathisch macht – die geistige Freiheit und die Verteidigung der künstlerischen Autonomie. Für ihn war Bauhaus eine Jugendsünde, nur ein vorübergehendes Missverständnis. Es war manches Gute dran, es wurde Sport getrieben, getanzt, musiziert etc., aber ein gewisser totalitärer Wahn verdarb viel, manches mutet an wie Hitler vor Hitler.

Offenbacher Straße Nr. 5

Gerson Fehrenbach (1932-2004)

Der erste Blick auf die Skulptur macht neugierig. Am Sockel die Inschrift Gerson Fehrenbach,. Bildhauer, 18.2.1932 – 20.11.2004. Ein zweiter Blick auf die Häuserfront hinter der Friedhofsmauer hätte nicht schaden können. Genau gegenüber hatte Gerson Fehrenbach über viele Jahre in der Offenbacher Straße Nr. 5 sein Atelier. Die Grabskulptur ist namenlos, und das, obwohl Robert Musil einst mit dem Vorschlag aufwartete, der Kunst im öffentlichen Raum bewährte Aufschriften zu verpassen, weil Bildhauer, wie es scheint, leider nicht unser Zeitalter des Lärms und der Bewegung verstehen.

Gerson Fehrenbach wurde im badischen Villingen geboren. Nach einer Holzbildhauerlehre absolvierte er die Kunstgewerbeschule in Bonndorf. Mit 22 Jahren zog er nach Berlin und studierte von 1954 bis 1960 bei Bildhauer Karl Hartung (1908-1967) an der Hochschule der Künste. 1963 wurde Fehrenbach Assistent von Erich Fritz Reuter (1911-1997), dem Inhaber des Lehrstuhls für Plastisches Gestalten an der Technischen Universität Berlin.

Unter dem Titel Plastik IV/63 entstand ein Werk, das nach Aufstellung im Bayerischen Viertel als frühestes öffentliches Denkmal für das zerstörte jüdische Leben in Berlin oder auch Synagogen-Mahnmal bezeichnet wird. Erst 1985 kam eine Erklärung hinzu: Hier stand von 1909-1956 eine Synagoge. Sie wurde während der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wegen ihrer Lage in einem Wohnhaus nicht zerstört. Nach der Vertreibung und Vernichtung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger durch die Nationalsozialisten verlor sie ihre Funktion und wurde 1956 abgerissen.

1964 kam die documenta III, mit der die Frage nach dem Verhältnis zwischen Kunstwerk und Raum aufgeworfen wurde – unter den 361 eingeladenen Künstlern war auch Gerson Fehrenbach – ein äußerst produktiver Bildhauer, der in den Mauerjahren Berlin (West) mit seinen Skulpturen regelrecht möblierte. Nicht uninteressant ist, dass seine Arbeiten damals über das Senatsprogramm Kunst im Stadtraum gefördert wurden, weil der Bonner Finanzier bemüht war, das Leben in der geteilten Stadt auch über die Kunst angenehmer zu machen. Die Künstler profitierten davon. Die meisten Werke dürften in seinem Atelier Offenbacher Straße Nr. 5 entstanden sein. Auf der Webseite www.bildhauerei-in-berlin.de wurden diese ausreichend dokumentiert:

Skulptur Große Knospe III/63 (1963) auf dem Reichstagsgelände als Zeichen des Protests gegen die Errichtung der Berliner Mauer.

Bronzeplastik Hellas Königsfigur (1966), seit 1992 als „Dauerleihgabe des Künstlers“ im Skulpturenpark des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in Buch

Wannseeplastik (1969) auf dem Gelände des Hahn-Meitner-Instituts in Wannsee als Mahnung und Hinweis auf die verheerende Wirkung der Atomtechnologie

Fünf Skulpturen Steinzeichen (1984-1985) für die BUGA 1985. Gerson Fehrenbach: Das mythische der Norddeutschen Landschaft, die Urstromtäler der letzten Eiszeit mit ihren Findlingen, die Stonehenge in England, die Menhire in Nord-Frankreich haben mich angeregt, in diese künstliche Parklandschaft etwas davon einzubringen. So entstanden meine Sternzeichen – eine räumliche, plastische Gruppierung, die vom Menschen eingenommen werden soll, vielleicht nachdenkend, meditierend. Die plastischen Elemente sind aus Carrara-Marmor gehauen.

Brunnenanlage (1983) auf der DRK-Wohnanlage für Senioren und Behinderte an der Bundesallee Nr. 33-34: Das oktogonal figurierte Becken wird durch eine niedrige Klinkermauer konturiert. Das Becken, zum Zentrum hin leicht abschüssig und mit einem Abfluss versehen, ist innen mit kleinformatigem Granitpflaster belegt. In die Beckenrandung eingeschoben sind im Westen drei große Sichtbetonstelen und ebenso seitlich und östlich sieben weitere, unterschiedlich hohe, aber allesamt kleinere Sichtbetonstelen. Die drei großen Stelen, etwa 2,15 Meter hoch, stehen nicht in gleichen Abständen zueinander. Die Stelen haben die stark stilisierte und abstrahierte Form von Wasservögeln. Dieser Eindruck wird durch die schnabelartige Formulierung der beiden dreieckigen Kupferbleche verstärkt, die als ‚Verdachung‘ und ‚Tülle‘ die Wasseraustrittsrohre rahmen, die aus jeder Stele in deren Kopfbereich nach innen zum Becken ausgerichtet, herauslugen. Bei aller Abstraktion ist das Thema der Skulptur als ‚Wasservogelfamilie am Wasser‘ zu deuten.

Hofgartensäule (1985-1986) in Riehmers Hofgarten

Brunnenlandschaft Kranoldplatz (1983-1986). Die Anlage entstand im Rahmen eines Bildhauersymposiums, an dem sich neben Gerson Fehrenbach die Bildhauer Mehmet Aksoy, Justus Chrukin, Peter Fromlowitz, Makoto Fujiwara, Peter Herbrich und Maciej Szankowski beteiligten. Vorgegeben war als gemeinsames Material hellgraugeäderter Bardiglio-Marmor. Die Einzelskulpturen der Bildhauer sollten sich bei aller Individualität zu einem Ganzen zusammenfügen. Fehrenbach schuf eine Skulptur aus vier horizontal und vertikal ausgerichteten Quadern mit erhabenen und vertieften Partien.

1984 konnte sich Fehrenbachs Geburtsstadt Villingen, die sich seit 1972 Villingen-Schwenningen nennen muss, entschließen, seine Skulptur Königspaar (1976-1979) zu erwerben. Nun steht sie in einer 1982 entstandenen Bronze-Ausführung vor dem ehemaligen Franziskaner Kloster am Romäusring – der König mit 195 x 53 x 43 cm und die Dame mit 182 x 45 x 36 cm.

Offenbacher Straße 5a

III. Gemeindeschule Friedenau

Die Doppelschule auf dem Grundstück Offenbacher Straße 5A an der Ecke Laubacher Straße wurde 1913/14 als III. Gemeindeschule Friedenau für Knaben und Mädchen nach Plänen von Hans Altmann erbaut. Beide Gebäudeteile sind durch einen Übergang verbunden, auf dem sich eine Dachterrasse befindet. An der Ecke Laubacher und Fehlerstraße entstand das Turngerätehaus. Die Gebäude waren die letzten Schulbauten von Altmann für die Gemeinde Friedenau.

Unmittelbar nach der Fertigstellung begann der Erste Weltkrieg. Aus dem Haus wurde ab Dezember 1914 ein Reserve-Lazarett für verwundete Soldaten und Kriegsopfer. Erst ab Ostern 1919 konnte es als Schule genutzt werden. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schulgebäude von der Wehrmacht und nach der Kapitulation im Frühjahr 1945 teilweise von der Roten Armee und ab Sommer vom US-Office of Military Govenment for Germany genutzt. Bereits im April 1947 konnte die Schule wieder eröffnet werden. Da das Gebäude keine gravierenden Kriegsschäden zu verzeichnen hatte und bis heute im Wesentlichen unverändert erhalten ist, hat sich die Schöneberger Schulverwaltung danach eigentlich nur mit Umorganisation und Namensänderungen beschäftigt.

Da in das Gymnasium am Maybachplatz zunächst eine Polizeidienststelle und einige Jahre später eine Kaufmännische Berufs- und Berufsfachschule untergebracht wird, muss die Realschule vom Maybachplatz 1951 in den hinteren Gebäudeteil am Friedhof Stubenrauchstraße einziehen – bis zum Rückzug 1958 an den angestammten Platz unter dem Namen Friedrich-Bergius-Schule. 1956 wurden die Schöneberger Schulen mit Namen nach Landschaften jenseits des Eisernen Vorhangs bedacht. Die Doppelschule bekam gleich zwei Namen: Ruppin-Grundschule und Bobertal-Oberschule. Ruppin bezog sich auf die Mark Brandenburg und die Ruppiner Schweiz. Mit Bobertal wurde an den Fluss Bober (polnisch Bóbr) im ehemaligen Schlesien erinnert. Seit 2009 ist der Name Bobertal verschwunden. Beide Gebäudeteile firmieren nun unter Ruppin-Grundschule. Geblieben ist das Turngerätehaus, das vom TSC Friedenau als Vereinshaus und Casino genutzt wird: Der Sportplatz gehört der TSC und wird von Verein und Schule gemeinsam genutzt.

Seit Jahrzehnten wurde nichts für die Sanierung dieser Schule getan. Erst jetzt kam die Erkenntnis, dass hinter der schönen Fassade verrostete Stahlträger lauern. Nun sind 28 Millionen Euro erforderlich. Die Bauarbeiten sollen 2024 abgeschlossen sein. Da auch eine Neugestaltung des Innern vorgesehen ist nebst Schaffung von 1000 Quadratmeter neuer Nutzfläche, ist zu befürchten, dass dem Bau von Hans Altmann Schaden zugefügt wird.

Die Anlage aus rotem Sichtziegelmauerwerk und reichlichem Terrakotta-Bauschmuck besteht aus zwei dreigeschossigen, winkelförmig zueinander angeordneten Baukörpern, die durch ein Brückenbauwerk miteinander verbunden sind. Der Südflügel an der Offenbacher Straße ist im Grundriss zweibündig; nach Süden orientiert sind die Klassenräume sowie die beiden Treppenhäuser an den Giebeln im Westen und im Osten, nach Norden die beiden Turnhallen sowie die Aula, die alle übereinander angeordnet sind. Eine Segmentbogentonne überwölbt die mit einer Bühne und einer Empore ausgestattete Aula. Diese ist weitgehend original erhalten, die Tonnendecke und die Emporenbrüstung sind reich dekoriert. Im ersten Obergeschoss schwingt sich das Brückenbauwerk auf einem Rundbogen vom Süd- zum Nordflügel und verbindet im ersten und zweiten Obergeschoss - sowie im dritten Obergeschoss als Terrasse - die beiden Flügel. Auch der Nordflügel ist im Grundriss zweibündig angelegt, die Klassenräume sind nach Westen zum Sportplatz und nach Osten zum Friedhof an der Stubenrauchstraße orientiert. Auch in diesem Flügel sind zwei Treppenhäuser an den Giebeln im Norden und im Süden angeordnet.

Im Nordflügel befindet sich im dritten Obergeschoss eine weitere, kleine Aula. Die beiden dreigeschossigen Bauten auf hohem Souterrain mit steilen Walmdächern sind als Pfeilerbauten ausgeführt. Je drei Fensterachsen belichten einen Klassenraum, je drei Achsen sind zu einem Risalit oder zu einer Rücklage zusammengefasst. Die Hauptfassaden des Nordflügels werden durch drei um ein Geschoss überhöhte Risalite gegliedert, die mit steilen Giebeln bekrönt sind, und die Schmalseiten durch einen überhöhten Risalit und Giebel betont.

Die Hauptfassaden des Südflügels werden ebenfalls durch Eckrisalite gegliedert. Die Nordfassade wird durch sechs Giebel, hinter denen die Aula liegt, rhythmisiert, die Südfassade jedoch nur durch zwei Giebel bekrönt und durch zwei Erker belebt. Im Erdgeschoss befinden sich neben den Treppen zwei rundbogige Eingangsportale mit Kindergruppen aus Terrakotta an den Portalgewänden sowie mit Kinderköpfen aus Terrakotta an den Archivolten. Die Terrakotten stammen von dem Bildhauer Bernhard Butzke. An der Ostseite des Südflügels ist eine halbrunde Terrakotta-Platte mit der Inschrift "Erbaut im Jahre 1913" eingelassen.

Das Charakteristische ist die Klinkerbauweise mit glasierter Keramik, wie sie in Berlin selten zu finden ist. Der angesehene Architekt und Baumeister hatte damals nur drei Bauten in dieser Weise verwirklicht. Eine Besonderheit ist der aus Keramik gefertigte Bogenpfeiler am Haupteingang. Zu dem gesamten Gebäudekomplex gehört auch die Urnenhalle des angrenzenden Friedhofes. Die an den Fassaden befindlichen Keramikarbeiten sind in Handarbeit von den Bildhauern Kuhl und Butzke angefertigt worden. Ein Gedenkstein befindet sich im Seiteneingang der Schule. An der Ecke Offenbacher/Laubacher Straße befindet sich ein Hofbereich der Schule, der von einer erhöhten, winkelförmigen Ziegelmauer eingefriedet ist.

Das Turngerätehaus an der Ecke Laubacher Straße/Fehlerstraße ist ein eingeschossiger, winkelförmiger Bau nach Plänen von Altmann. An der Ecke erhebt sich auf einem hohen Souterrain ein eingeschossiger Rundbau auf ovalem Grundriss aus rotem Sichtziegelmauerwerk, zu dem eine leicht gebogene Freitreppe hinaufführt und der mit einem Mansarddach gedeckt ist. Zur Ecke hin ist dem Mansarddach ein gebogener Quergiebel mit zwei Fenstern vorgesetzt. In beiden Straßen schließen sich walmdachgedeckte Holzbau-Seitenflügel mit vertikaler Holzverschalung an, die sich ursprünglich als Veranden zum Sportplatz hin öffneten und heute verglast sind. Quelle: Erwin Ehrenberg: Hans Altmann, Berlin 1927