Ab 1873 war es die Chausseestraße, ab 1883 die Saarstraße, ab 1890 die Kirchstraße und ab 1962 ist es die Schmiljanstraße, benannt nach dem Schöneberger Stadtrat Hans Schmiljan (1901-1961). Als Senator für Gesundheitswesen war er in den Konkurrenzkampf der US-Virologen Albert Sabin und Harold R. Cox geschlittert. Während das Präparat von Sabin zugelassen war, hatte das Paul-Ehrlich-Institut das Cox-Mittel noch nicht als unbedenklich freigegeben. Cox aber schickte Schmiljan kostenlos 18 Zentner seines Cocktails nach Westberlin, der ab 11. Mai 1960 in Schulen und Kindergärten ausgeschenkt wurde. Selbstsicher verkündete der Senator, dass mit dieser Schluckimpfung keine nachteiligen Folgen zu befürchten seien und die Kinder keinen Reisebeschränkungen unterlägen. Der Oberkreisdirektor von Euskirchen weigerte sich, Berliner Ferienkinder in seinem Landkreis aufzunehmen, die an der Schluckimpfung teilgenommen hatten. Schmiljan beteuerte, es bestehe kein Anlass zur Beunruhigung. Als dann 50 Kinder mit schwerem Polio-Verdacht in Krankenhäuser eingeliefert wurden, versicherte der Senator: Wir nehmen die Dinge nicht auf die leichte Schulter und werden diese Vorfälle sehr genau untersuchen. Auf dem Weg zur Sitzung im Rathaus Schöneberg ereilte ihn am 7. März 1961 ein Herzschlag. Im Abgeordnetenhaus gab es eine Gedenkstunde. Schmiljan wurde als Mensch gewürdigt, der in den nationalsozialistischen Jahren die eigene Person hinter die Aufgabe zurücktreten ließ. Ihn bedrückte, dass er die Weimarer Republik nicht hatte retten und das politische Unglück von 1933 nicht hatte abwenden können. So stellte er nach 1945 wieder seine Kräfte in den Dienst des zuschanden geschlagenen Staates. Verschwiegen wurde, dass Schmiljan während der NS-Zeit das Referats für Arbeitsbeschaffung, Arbeitslosenhilfe und Arbeitseinsatz beim Deutschen Gemeindetag leitete, der von den Alliierten als Teil der NSDAP angesehen und aufgelöst wurde. Nichtsdestotrotz bekam er eine Ehrengrabstätte des Landes Berlin.

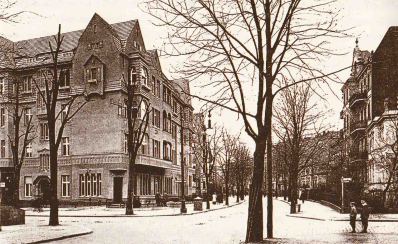

Die Schmiljanstraße zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche lädt nicht zum Verweilen. Alles ist hier unwirtlich, unbehaglich und unattraktiv. Als sie sich noch Kirchstraße nannte, war es eine Allee mit Bäumen, großzügigen Vorgärten, breiten Bürgersteigen und üppig dekorierten Jugendstilhäusern. Selbst die alliierten Bomber scheinen dieses Ambiente im Zweiten Weltkrieg respektiert zu haben. Nur das Haus Nr. 14 wurde von einer Bombe getroffen. Der Fotograf Herwarth Staudt hatte die Ruine am 19. Dezember 1950 im Auftrag der Schöneberger Bauverwaltung fotografiert. Dach- und teilweise auch das dritte Obergeschoss waren zerstört. An den benachbarten Häusern Nr. 13 und Nr. 15 waren Schäden an den Dächern zu beklagen.Nach Sichtung dieser Aufnahmen entschied sich die Behörde für den Abriss.

Das war der Anfang vom Ende. 1950 wurde aus der Kaiserallee die Bundesallee. 1957 legte das Bezirksamt Schöneberg den Bebauungsplan XI-58 für die Verbreiterung der Kirchstraße zwischen Bundesallee (Friedrich-Wilhelm-Platz) und Handjerystraße vor, gefolgt vom Bebauungsplan XI-71 für die Verbreiterung der Saarstraße zwischen Kaisereiche und Fregestraße. Nach dem Mauerbau und dem Verlust der angestammten Verkehrswege vom Wedding nach Steglitz bestand eine gewisse Notwendigkeit, Bundesallee, Kirchstraße (nun Schmiljanstraße) und Saarstraße für den West-Berliner-Verkehr zwischen Nord und Süd auszubauen. War im Plan von 1957 die ursprüngliche Baufluchtlinie noch beibehalten worden, die Häuser der Grundstücke Nr. 24 bis Nr. 27 in der ursprünglichen Baufluchtlinie noch erhalten, wurden diese nach 1962 abgerissen und - zurückgesetzt in die sogenannte zweite Baureihe durch Neubaublöcke ersetzt - eingekeilt von den Brandmauern der Häuser Nr. 23 und Nr. 28.

Schmiljanstraße Nr. 1-Nr. 3

Baudenkmal Mietshaus

Entwurf R. Miethe

1892

Der Südosten der Platzrandbebauung zwischen Bundesallee und Schmiljanstraße wird von einer Gruppe von vier keilförmig angeordneten Mietshäusern eingenommen: dem Eckhaus Bundesallee Nr. 130/Friedrich-Wilhelm-Platz Nr. 9/Schmiljanstraße Nr. 1 und den drei Häusern Bundesallee Nr. 129, Schmiljanstraße Nr. 2 und Nr. 3. Alle vier Mehrfamilienhäuser wurden 1892 nach Plänen von Maurermeister R. Miethe (Inhaber eines Baugeschäfts in Berlin N, Wörther Straße 58) errichtet und sind viergeschossig, wie dies durch die neue Bauordnung von 1892 ermöglicht worden war.

Das letzte Wohnhaus dieser Mietshausgruppe, Schmiljanstraße Nr. 3, wurde auf einer schmaleren Parzelle als Einspänner gebaut, es ist nur fünfachsig und besitzt einen Mittelerker mit Seitenbalkons. Es ist über dem Eingang inschriftlich AD 1893 datiert und offenbar das zuletzt fertiggestellte Haus der Gruppe von Miethe. Die Fassaden der Hausgruppe haben ein durchgängiges, rhythmisiertes Fenster-Erker-Kompositionsschema. Das Eckhaus hat eine durchlaufende zweigeschossige Sockelzone mit reicher Stuckdekoration, darüber sind die Wandflächen durchgehend mit roten Ziegeln verblendet, die Erkerpfeiler und Fenstergewände verputzt. Die anschließenden Häuser sind insgesamt verputzt. Kleine Dachpavillons betonen die Mittelachsen des Eckhauses, die Mittelachsen der anschließenden Häuser zeigen kleine Quergiebel. Topographie Friedenau, 2000

Schmiljanstraße Nr. 5

Baudenkmal Mietshaus

Entwurf W. Kind & P. Kind

Bauherr Georg Eichwald

1910-1911

In der Schmiljanstraße 5 (Abb. 74, Liste Nr. 140) steht ein viergeschossiges, zwölfachsiges Mietwohnhaus mit hohem Souterrain, das 1910-11 von den Architekten W. und P. Kind erbaut wurde. Das Haus hat - als seiner Entstehungszeit entsprechender Reformmietshausbau - eine asymmetrische, frei komponierte Straßenfassade. In der Südhälfte springt ein oben gerundeter Standerker mit spitzem Turmhelm vor, in der Nordhälfte ein Kragerker mit Quergiebelbekrönung. Außen sind Loggien angeordnet, über dem zweiten Obergeschoß läuft ein Fußwalm, darunter ein Akanthusrankenfries. Ansonsten ist das Haus glatt verputzt. Die Fensterformate wechseln von Geschoß zu Geschoß. Das Haus besitzt im Souterrain ein holzgetäfeltes Vestibül mit einer Marmortreppe und einem ausgemalten Tonnengewölbe. Topographie Friedenau, 2000

Schmiljanstraße Nr. 11

Ecke Handjerystraße Nr. 44-45

Baudenkmal Verwaltungsgebäude

Entwurf Robert Schöffler

Bauherr AOK Berlin

1956-1958

Das dreigeschossige AOK-Gebäude mit Flachdach an der Ecke Schmiljanstraße Nr. 11 und Handjerystraße Nr. 44-45 wurde 1956-58 auf einem L-förmigen, zweibündigen Grundriss erbaut. Schöffler hat um diese Zeit eine Reihe von AOK-Bezirksstellen in Berlin (Spandau, Tiergarten, Wedding) errichtet. Es ist einer der wenigen Bauten der fünfziger Jahre in Friedenau. Das Gebäude hat eine dem Verlauf der Handjerystraße folgende, konvex gebogene Fassade mit eng gestellten vertikalen Pfeilern. Die zurückgesetzten Brüstungsfelder zwischen den Pfeilern sind mit rotbraunen Keramikfliesen verblendet, einige frei verteilte gelbe, blaugrüne, rote und grüne Einzelfliesen lockern die Brüstungsfelder auf. Der Eingang mit dem gerundeten Vordach ist asymmetrisch in der Fassade angeordnet. Die Fassade des Kopfbaus an der Ecke ist nicht durch Pfeiler gegliedert, sondern als glatte Wandfläche mit beigen und einzelnen andersfarbigen Keramikfliesen verkleidet. Die dreiläufige Treppe im Inneren wird durch ein dreigeschossiges Treppenhausfenster mit Glasbausteinen an der Hofseite erhellt. Der Bau wird durch ein weit überstehendes Flachdach abgeschlossen. Topographie Friedenau, 2000

Nach diesen blumigen Worten wird klar, dass auch die Denkmalexperten nicht so recht wussten, warum ausgerechnet dieses Gebäude auf die Liste der Kulturdenkmäler von Friedenau gesetzt wurde. Gebaut für die AOK als Verwaltungsgebäude, später genutzt von der WTG (Westfälische Telefongesellschaft) und schließlich, als es Denkmal war, wurde das Gebäude 2013 dem Bezirksamt Schöneberg „günschtig“ angeboten und dem vom Bezirk subventionierten Nachbarschaftsheim (NBHS) angetragen. „Nachdem (im Bezirksamt bzw. NBHS) diverse Nutzungskonzepte erörtert wurden, entschied sich das NBHS für die Einrichtung und Betreibung eines Wohnheimes für Frauen und Kinder, also keine Notunterkunft, sondern ein richtiges zu Hause, solange die Asylverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Das wiederum veranlasste die auch vom Bezirksamt subventionierte Stadtteilzeitung sogleich zu einem Jubelartikel: Es ist ein Schmuckstück geworden und macht Friedenau alle Ehre. Von außen hat sich das Haus nicht verändert. Aber das Innenleben wurde komplett umgestaltet. Helligkeit und freundliche Farben dominieren. Auf drei Ebenen (Erdgeschoss, 1. und 2. Etage) sind wohnlich gestaltete Zimmer entstanden, je nach Personenzahl für 2, 3 oder 4 in unterschiedlicher Größe. Selbst für eine Familie bis zu 8 Personen gibt es ein Apartment. Die Einrichtung ist funktional, die blauen Teppichböden in den Zimmern und das gelbe Linoleum in den Fluren vermitteln eine wohnliche Atmosphäre. Ein Großteil der Möbel verdankt das Haus übrigens einer Spende von Ikea. Auf jeder Etage gibt es eine Teeküche mit Aufenthaltsraum und Toiletten, im 1. Stock einen geräumigen Sanitärbereich mit Duschen. In der Großküche mit Speiseraum im Untergeschoss wurden 6 Arbeitsbereiche eingerichtet, jede Bewohnerin erhält eine Komplettausstattung an Koch- und Essgeschirr. Weiterhin gibt es natürlich ein Büro, Spielzimmer für die Kinder, Lernzimmer mit Computern für Kurse und Hausaufgaben, ein Krankenzimmer.

Schmiljanstraße Nr. 21

Ecke Handjerystraße Nr. 42-43

Baudenkmal Mietshaus

Entwurf & Bauherr Klitscher und Afdring

Ausführung Zimmermeister H. Sonntag

1908-1909

Das viergeschossige Mietwohnhaus an der Ecke Schmiljanstraße Nr. 21 und Handjerystraße Nr. 42-43 entstand als Reformmietshaus mit asymmetrischer Fassadengliederung. Das Haus hat zwei Treppenaufgänge, die jeweils als Zweispänner ausgelegt sind. Im Erdgeschoss war das vornehme Restaurant „Zum Prinzen Handjery“ eingerichtet, in dem der Haus- und Grundbesitzer-Verein Friedenau seine Vereinsabende abhielt. Das Restaurant war nach dem Landrat des Kreises Teltow, Nikolaus Prinz von Handjery, der seine schützende Hand über die Anfänge der Gemeinde Friedenau gehalten hatte, benannt. Auch heute befindet sich hier ein Restaurant. Das Haus weist durchweg eine asymmetrische Gliederung der beiden Straßenfassaden auf. Erker mit Loggien und Wintergärten, ein Jugendstilportal und durch Säulchen gegliederte Reihenfenster des Restaurants im Erdgeschoss an der Handjerystraße sind kompositorisch frei verteilt. Die Einfriedung an der Handjerystraße besteht aus einem floralen schmiedeeisernen Jugendstilgitter. Die Fassade an der Schmiljanstraße ist vereinfacht worden, während die an der Handjerystraße gut erhalten blieb. Topographie Friedenau, 2000

Soweit wir uns zurückbesinnen können, gab es in diesem Haus im Erdgeschoss immer ein Restaurant. Das war um 1910 das wohlfeile Etablissement „Zum Prinzen Handjery“, das war in den letzten Jahren eine gutbürgerliche Wirtschaft mit süddeutscher Küche. An lauen Abenden waren die Terrassenplätze hinter der Einfriedung an der Handjerystraße gefragt, aber wegen dem Autolärm auf der Schmiljanstraße etwas problematisch. Nun scheinen die Tage gezählt zu sein. Am Fenster prangt ein Schild: „Demnächst Neueröffnung Tagespflege.“