Mit der Schwalbacher Straße hatte die Gemeinde Friedenau Schwierigkeiten. Der Name tauchte 1895 erstmals auf. Die übliche Bekanntmachung im Friedenauer Lokal-Anzeiger unterblieb. In den lokalen Berichten wurde die verkürzte Version Schwalbachstraße genannt. So darf darüber gerätselt werden, ob die von der Stubenrauchstraße bis zur Laubacher Straße verlaufende Verbindung nach Schwalbach im Taunus oder nach Schwalbach im Saarland benannt wurde. Da die Gemeinde Friedenau nach dem Friede von Frankfurt von 1871 die Angliederung von Elsass und Lothringen (nebst Saarrevier) an das Deutsche Reich bejubelte, einigen Straßen dementsprechende Namen gab, Albestraße, Illstraße, Moselstraße, Niedstraße, ist wohl davon auszugehen, dass Schwalbacher Straße eher auf das drittgrößte Schwerindustriegebiet des Reichs und weniger auf den Kurort im Taunus Bezug nimmt. Im Sommer 1900 wurde bekannt, dass für die Schwalbacher Straße kein Bebauungsplan existiert, obwohl der Gemeindevorstand dem Bildhauer Herrn Haverkamp bereits eine Bauerlaubnis erteilt hatte, da die projektierte Errichtung eines Künstlerateliers nebst Villa sehr angenehm sei, für Friedenau gleichsam ein Künstlerviertel erstehe, und Herr Haverkamp auf Grund der Straßenordnung bereits 2010 M. für Entwässerung hinterlegt hat. Da aber die dortige Gegend noch nicht kanalisiert ist, konnte ein Entwässerungsprojekt noch nicht vorgelegt werden. Im November 1901 wurde ein Verbot der Errichtung von Wohngebäuden an Straßen, bevor dieselben nicht gemäß den baupolizeilichen Bestimmungen für den öffentlichen Verkehr und den Ausbau fertig hergestellt sind, erlassen, darunter die Schwalbacherstraße von der Rheingaustraße bis zur Wilmersdorfer Grenze. Schließlich kam das Entwässerungsprojekt und die Schwalbacherstraße wurde bis zur Villa des Herrn Bildhauer Haverkamp kanalisiert.

Schwalbacher Straße Nr. 3-4

Reformrealgymnasium

Friedenau glaubte, mit dem Gymnasium am Maybachplatz (1903), der II. Gemeindeschule in der Rheingaustraße (1906) und der Königin-Luise-Schule für Mädchen in der Goßlerstraße (1907) ihre Pflicht erfüllt zu haben. Mit der schnellen Zunahme der Bevölkerung wurde alsbald der Bedarf nach einer weiteren Schule deutlich: Realschule, Oberrealschule oder Realgymnasium? Humanistische Bildung oder Bildung für das praktische Leben? Welches Modell brauchte Friedenau? Die Gemeinde entschied sich 1908 für ein Reformrealgymnasium. Nach einigem Hin und Her wurde als Bauplatz das Eckgrundstück an der Rheingau-, Schwalbacher- und Homuthstraße gewählt. Das Grundstück, das eine Größe von 11.535 qm umfaßte, wurde mit einer Fläche von 5.932 qm für die Schule in Anspruch genommen. Der übrige Teil sollte für eine spätere Bebauung freibleiben. Von der Fläche des Schulgrundstückes sind 2.483 qm bebaut. Die für den eigentlichen Schulhof freibleibende Fläche beträgt 2.120 qm, so daß bei einer Schülerzahl von 800 Schülern 2,65 qm Schulhoffläche auf ein Schulkind entfallen.

Am 11. Oktober 1910 wurde der monumentale Bau des Reformrealgymnasiums eingeweiht. Für den Friedenauer Lokal-Anzeiger war ein Gebäude geschaffen worden, wie es in Berlin, ja in ganz Deutschland z. Zt. nicht wieder anzutreffen ist. Der Schöpfer des Baues Herr Baurat Altmann hat sich hier ein dauerndes Denkmal gesetzt. Aber auch seine getreuen Mitarbeiter haben an dem Werke ihre Verdienste, die nicht hoch genug anzuerkennen sind; ganz besonders sei da Herr Architekt Duntz genannt, der die Bauleitung in Händen hatte. Das ist die Aula des Realgymnasiums, die als Bürgersaal dienen soll und zu der von der Homuthstraße ein besonderer Aufgang führt. Hier hat der Baumeister seine ganze Liebe hineingelegt. Wir meinen in einen fürstlichen Palast zu treten, sobald wir das wirkungsvolle viertürige Portal an der Homuthstraße durchschritten haben. Ein räumlich ausgedehntes Vestibül empfängt uns. Zwei Freitreppen, die sich nach einem Absatz zu einer Treppe vereinen, führen in das erste Stockwerk zu dem Foyer der Aula. Die warmen Farbentöne im Vestibül, wie im Foyer heimeln uns sofort an und dieses Gefühl des Traulichen. Angenehmen erfüllt uns noch vielmehr in der Aula, dem Bürgersaal. Zarte Töne sind für die Wände gewählt, die Galerie und die Pfeiler sind mit hellbraun, gebeiztem Eichenholz bekleidet. Die geschwungenen Linien wiederum geben, daß neben den ernsten, feierlichen Farbenabstufungen auch der lebhafte, heitere Eindruck hervortritt. Auch die Vorhänge der Bühne, wie das Gemälde über der Bühne passen sich gut dem Ganzen an. Auf den Galerien sind Klappsitze, amphiteatralisch ansteigend, geschaffen und in die Rückwand ist eine klangvolle Orgel eingebaut.

Aus Hamburg war Bernhard Schnackenburg angereist, der ein Jahr zuvor zum Oberbürgermeister von Altona gewählt worden war, und als Bürgermeister von Friedenau das Projekt noch mit auf den Weg gebracht hatte: Die Schule habe von Anfang an sein allerhöchstes Interesse gefunden; diese Schule sei der Weg, auf dem er das höhere Schulwesen wandeln sehen möchte. Das Positivum müsse gelten; es müsse eine Schule sein, die die Gegenwart berücksichtigt. Aber die Gegenwart könne auch der Vergangenheit nicht entbehren. Herr Baurat Altmann habe verstanden, den alten Baustil in dem neuen mit aufzunehmen. Er habe schon viele Gebäude gesehen, solches aber noch nicht.

Das neue Realgymnasium in Friedenau

Vom Gemeindebaurat Altmann in Friedenau

Zentralblatt der Bauverwaltung, 29. November 1911

Mit der schnellen Zunahme der Bevölkerungsziffer Friedenaus machte sich in den Jahren 1907/08 das Bedürfnis für die in der Entwiklung begriffene, vorläufig in anderen Schulen untergebrachte Realschule, ein eigenes Schulgebäude zu beschaffen, bald besonders lebhaft bemerkbar. Als Bauplatz für diese Anstalt wurde nach eingehender Untersuchung verschiedener, der Gemeinde für diesen Zweck zur Verfügung stehender Grundstücke dasjenige an der Rheingau-, Schwalbacher und Homuthstraße belegene Eckgrundstück gewählt; dasselbe schien seiner Lage zu den Himmelsrichtungen nach besonders hierfür geeignet. Das gesamte Grundstück, das eine Größe von 11535 qm umfaßte, wurde mit einer Fläche von 5932 qm für die Schule in Anspruch genommen. Der übrige Teil sollte für eine spätere Bebauung freibleiben. Von der Fläche des Schulgrundstückes sind 2483 qm bebaut. Die für den eigentlichen Schulhof freibleibende Fläche beträgt 2120 qm, so daß bei einer Schülerzahl von 800 Schülern 2,65 qm Schulhoffläche auf ein Schulkind entfallen. Das Bauprogramm war recht umfangreich und schloß sich dem für die Groß-Berliner höheren Lehranstalten maßgebend gewordenen im großen und ganzen an. Außer 24 Klassenzimmern und 1 Aushilfsklasse sollten in dem Gebäude u. a. untergebracht werden: 1 Gesangsaal für etwa 90 Schüler, der auch als Doppelklasse benutzt werden könnte, 4 Räume für den physikalischen, 3 für den chemischen und 2 für den naturwissenschaftlichen Unterricht, 2 Räume für Büchereien, Lehrer- und Direktorzimmer nebst Vorzimmer, 2 Zeichensäle für 50 und 30 Schüler; 1 Turnhalle und 1 Aula mit Nebenräumen; ferner auf dem Dache 1 Plattform für astronomische Beobachtungen, darunter 1 verschließbarer Raum für Aufbewahrung von Instrumenten und 1 Werkstatt im Kellergeschoß; 1 Dienstwohnung von 7 Zimmern und Nebengelaß für den Direktor der Anstalt und kleine Wohnungen für Schuldiener und Heizer.

Es sollte hierbei dem Wunsche der Gemeindevertretung Rechnung getragen werden, daß bei Ermangelung eines geeigneten öffentlichen Saales zur Veranstaltung von Vorträgen und Festen innerhalb des Gemeindegebietes von Friedenau die Aula der Anstalt in ihrer Größe und Ausbildung so gestaltet werden sollte, daß sie als Bürgersaal dienen könnte. Während. der Bauausführung wurde auch seitens der Kirchengemeinde der Antrag gestellt, ihr die Aula bei hohen kirchlichen Festtagen als Andachtsraum zur Verfügung zu stellen; so mußte auch dieser zukünftigen Bestimmumg des Raumes bei der Durchbildung Rechnung getragen werden. Um einem Wunsche des Schulleiters zu entsprechen und den Klassen möglichst Westlicht zu sichern, wurde die Bauanlage mit einem nach der Schwalbacher Straße offenen Hofe in der Form eines U so angeordnet, daß das eigentliche Klassengebäude mit seiner Hauptfront nach Westen an die Rheingaustraße zu liegen kam, während in dem sich anschließenden, von Westen nach Osten gerichteten, Querflügel mit Süd- und Nordlicht hanptsächlich die nicht für den Klassenunterricht bestimmten Räume und die Zeichensäle ihren Platz gefunden haben. Der an der Homuthstraße belegene Flügelbau enthält endlich die Turnhalle, die Aula, den Gesangsaal und die Aushilfsklasse und ist dem übrigen Schulgebäude so angegliedert, daß er bei festlichen Anlässen von der Gemeinde getrennt in Benutzung genommen werden kann; infolgedessen, ist der Haupteingang zu dem Gebäude mit der Haupttreppe in die Homuthstraße gelegt. Geräumig gestaltete Vorhallen sind der Haupttreppe sowohl im Erdgeschoß wie auch im I. Stockwerk vorgelagert: Von den übrigen Eingängen soll der an der Hofseite des Klassenflügels befindliche Mitteleingang als hauptsächlicher Zugang zum Schulgebäude dienen, während der Zugang durch den an der Nordostecke des Hofes befindliche Turm als Nebeneingang gilt. Ein weiterer Zugang befindet sich in dem am Ende des Klassenflügels belegenenTreppenturm. Neben dem Hauptschuleingang ist im Untergeschoß eine nach dem Hofe zu offene; 21 m lange und 5,74 m breite Wandelhalle angeordnet, die den Knaben bei schlechtem Wetter vor dem Öffnen des Schulgebäudes und während der Pausen eine Unterkunft bietet und mit der Vorhalle am Haupteingang des Aulaflügels in Verbindung gebracht ist, so daß der Verkehr von den Klassen zur Turnhalle und Aula erfolgen kann, ohne daß man den Schulhof zu betreten braucht. Vor der Turnhalle befindet sich nach dem Hofe zu ein geräumiger Abort, der vom Hofe aus zugänglich ist, während die hauptsächlichen Abortanlagen für das Schulgebäude an der Nordfront belegen und mit dem Schulgebäude über einen offenen Vorraum unmittelbar verbunden sind. An den eigentlichen Turnsaal von 12 x 25 m Größe schließen sich nach der Hofseite Umkleideräume und ein kleiner Abortraum sowie ein Lehrerzimmer an. Da die Turnhalle bei festlichen Anlässen als Kleiderablage für 800 bis 1000 Personen benutzt werden soll, so wurden die unter den seitlichen Galerien befindlichen, nach der Straße zu gelegenen geräumigen Geräteräume und die verschließbaren Kleiderablagen und Waschräume an der Hofseite mit leicht abnehmbaren Einrichtungen versehen, daß die Kleidungsstücke an zwei 19 m langen Tischen schnell und bequem abgegeben werden können. Diese Einrichtungen haben sich bereits bestens bewährt. Die Aula oder der.Bürgerfestsaal in einer Breite von 16 m und einer Länge von 25 m hat einen Bühnenanbau von etwa 9 X 9 m erhalten. Sie ist außerdem mit einer an drei Seiten herumlaufenden Galerie von etwa 175 qm versehen, so daß in ihr 800 bis 900 Personen auf Stühlen untergebracht werden können. Um den bei verschiedenen Anlässen in früheren Jahren empfundenen besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, ist die Bühne mit ihren Nebenräumen besonders geräumig gestaltet. Neben der Aula; sind nach der Homuthstraße zu in drei übereinanderliegenden Geschossen Wirtschaftsräume angeordnet, welche der Gemeinde ein Festessen oder eine ähnliche Veranstaltung in eigenen Räumen herzurichten gestatten. Zu ebener Erde befindet sich eine mit allen Einrichtungen versehene Küche und ein Nebenraum; von hier führen zwei Speiseaufzüge nach dem Aulageschoß und den hier belegenen Anrichteräumen mit umfangreichen Wärmevorrichtuugen: Zwischen beiden Geschossen befindet sich eine Spülküche. Ebenfalls nach der Homuthstraße und abgesondert von den übrigen Schulräumen ist der Gesangsaal in Höhe der Aulaempore angeordnet, um bei festlichen Anlässen eine direkte Verbindung zwischen beiden zu haben.

Wie aus den beigefügten Grundrissen hervorgeht, hat das Gebäude im wesentlichen drei Treppen, welche für den Verkehr der Schüler bestimmt sind. Die im Erdgeschoß an der Ecke der Rheingau- und der Schwalbacher Straße angeordnete Direktorwohnnng, besteht aus 7 Zimmern, Küche, Nebengelaß und Nebenräumen und ist so angeordnet, daß sie zum Teil in das Schulgebäude hineinreicht, zum Teil sich durch einen landhausartigen Anbau nach außen hin als Wohnung zur Geltung bringt; von der Straße trennt sie ein kleiner Garten.

Von den Einzelheiten der Ausführung sei noch einiges besonders hervorgehoben: Wenn das Gebäude sowohl im Äußeren wie auch im Inneren über den Rahmen eines einfachen Schulgebäudes hinausgeht; so war hierbei der Gedanke maßgebend, daß das neue Realgymnasium in nichts hinter dem bedeutsamen älteren Gymnasialgebände zurückstehen sollte, anderseits erforderte auch die weitere Zweckbestimmung der Aula seine reichere Ausgestaltung; so zeigt das Gebäude im Äußeren eine reichere Anwendung von Sandstein in den Gliederungen und Zieraten, während die Flächen mit Wasserkalk geputzt sind. Der Giebelbau an der Homuthstraße ist durch vier überlebensgroße Köpfe der Geisteshelden Goethe, Humboldt, Werner v. Siemens und Richard Wagner geschmückt. An dem Hofe sind die überlebensgroßen Figuren von Goethe und Luther über dem Schuleingang als Sinnbilder des Geistes, der in der Anstalt für alle Zeiten gelten soll, zur Aufstellung gelangt. An dem Schulflügel in der Rheingaustraße befinden sich die Köpfe von Archimedes und Newton als den Vertretern der älteren und neueren Naturwissenschaft. Außerdem sind am Hofe Bossenquadern mit sinnbildlichen Darstellungen der verschiedenen Berufe angebracht, die von den Schülern der Anstalt nach dem:Verlassen ergriffen werden. Der baukünstlerische Schwerpunkt im Inneren des Gebäudes liegt in den an der Homuthstraße angeordneten Hallen und in den kleineren Treppenhallen des Klassenflügels. Letztere haben in jedem Geschoß einen etwa 2 m breiten und 2 m hohen Laufbrunnen aus gebranntem Ton erhalten, aus dem die Kinder Wasser zum Trinken entnehmen können. Die Brunnen sind zum Teil in Putzmosaik, zum Teil von der Kunsttöpferei Rothersche Kunstziegeleien in Mutzkeramik und zum Teil von der Veltener Ofenfabrik Blumenfeld u. Ko. hergestellt und bilden einen schönen Schmuck des Schulgebäudes. Nach in anderen Schulgebäuden gemachten Erfahrungen wurde für die Beleuchtung der Klassen und Sammlungsräume nur indirekte elektrische Beleuchtung gewählt, bei der die Lichtstrahlen durch einen matten gewölbten Glasschirm gesammelt und an die Decke geworfen werden, um von dieser in gleichmäßiger ruhiger Lichtfülle in den Raum hinunterzustrahlen.

Diese Art der Beleuchtung hat den großen Vorteil, daß die Kinder nicht in die Lichtquelle hineinschauen und die Augen geschont werden. Eine gute Helligkeit erreicht man bei einer Klasse für 50 Schüler durch vier Stück 100kerzige Metallfadenlampen, bei einer solchen für 40 oder 30 Schüler durch drei oder auch nur zwei derartige Lampen. Diese Art der Beleuchtung hat sich durchaus bewährt. Das Gestühl der gesamten Anstalt ist nach der seit längerer Zeit erprobten schwellenlosen Bauart durch die Firma Uhlmann, Gera (Reuß), geliefert worden; besonderes Gewicht wurde darauf gelegt, daß die Tischplatten aus Eichenbolz waren. Die Tafeln in den Klassen sind hölzerne Schiebetafeln von 1 X 2 m Größe. Die Baukosten haben für das Schulgebäude 700.000 Mark, für die innere Einrichtung 72.000 Mark und für die Nebenanlagen 30.200 Mark, insgesamt also 802.000 Mark betragen.

Kurt Sanderling (1912-2011)

Abiturient von 1931

Dass der Chefdirigent des Berliner Sinfonie Orchesters einst das Rheingau-Gymnasium in der Schwalbacher Straße besuchte, dürfte nicht vielen Friedenauern bekannt sein. Kurt Sanderling wurde am 19. September 1912 im ostpreußischen Arys geboren. Zwei Jahre später begann der Erste Weltkrieg. Arys wurde 1914 von russischen Truppen besetzt, von den Deutschen zurückgewonnen, wieder von den Russen eingenommen und erst in der Winterschlacht von 1915 von den preußischen Truppen zurückerobert.

Nach Schulen in der Kreisstadt Lyck und Königsberg kam 1922 ein kurzes Zwischenspiel in der Freien Schulgemeinde Wickersdorf bei Saalfeld in Thüringen. Das Landerziehungsheim zählte zu den bedeutenden reformpädagogischen Schulprojekten. Gesetzt wurde auf eine musische Erziehung, auf Musik, Dichtung, Malerei, Theater, Tanz, aber auch auf eine wunderbare Vertiefung des Gefühlslebens und der Empfänglichkeit zwischen Meister und Jünger, auf den pädagogischen Eros, womit Grenzen entschieden überschritten wurden. Ein gewisser Gustav Wyneken hatte das Internat gegründet, später wurde er dann verhaftet wegen homosexueller Verfehlung.

Im Dezember 1926 kam der 14-Jährige in Friedenau auf das Rheingau-Realgymnasium. Großes Glück hatte ich, dass in diesem Gymnasium der Präsident des Tonkünstlervereins, der Komponist Arnold Ebel (1883-1963), Musiklehrer war. Wir schlossen sofort Freundschaft. Ich spielte mit wirklicher Hingabe, übrigens nicht, um mich einzuschmeicheln, sondern mit wirklicher Hingabe seine Klavierkompositionen, und ich durfte das Schulorchester dirigieren - Zweites Brandenburgisches Konzert, im Schulorchester ein Mozart-Konzert spielen und zur Eröffnung des neuen Schuljahres mal eine Chopin-Ballade. Es war für mich ein Glücksfall, dieses Gymnasium.

Durch die praktischen Möglichkeiten, die ich dort hatte, hat es mich doch sehr weiter gebracht in meiner Überzeugung für die Musik, nur das. Ich erinnere mich übrigens an einen vorzüglichen Deutschlehrer, ein komischer Mann, Dr. Mauermann, der immer darauf zurückkam, dass er seine Doktorarbeit über das Requisit in den Dramen von Ibsen geschrieben hatte. Solche Lehrer waren dort und nicht trockene Furzer. Dann habe ich Abitur gemacht und wurde - da konnte man noch wählen - in Musik und Deutsch geprüft. Schriftlich brauchte ich nichts zu machen, weil ich eine Studienarbeit vorgelegt hatte über die Formentwicklung in den ersten vier Sinfonien von Gustav Mahler, alles fleißig abgeschrieben natürlich. Daraufhin war ich befreit von den schriftlichen Prüfungen in Deutsch. Im Mündlichen durfte ich wählen und sprach über die Deutsche Romantik. Ich bekam eine Zwei dafür, aber all die Fächer, wo ich hätte reinfallen können, die waren mir eben erspart geblieben.

Über den Cellisten Ernst Silberstein (1900-1885) lernte Sanderling 1930 Paul Breisach (1896-1952) kennen, den Ersten Kapellmeister der Städtischen Oper Berlin. Der 18-Jährige wurde zum Vorspielen eingeladen und bekam einen Vertrag als Korrepetitor und Assistent. 1933 wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums erlassen. Nun durften Juden an staatlichen Stellen nicht mehr tätig sein. Dieses Gesetz traf auch den aus einer jüdischen Familie stammenden Kurt Sanderling. Beim Kulturbund Deutscher Juden, der Künstlerhilfe der Jüdischen Gemeinde, wurde er am Flügel beschäftigt – bis zum Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935, wonach er und seine Familienangehörigen, die nach dem Ersten Weltkrieg als ehemalige Österreicher in Deutschland eingebürgert worden waren, nun als Angehörige rassefremden Volkstums wieder ausgebürgert wurden. Sein Vater war bereits 1934 in die Tschechoslowakei geflohen, seine Mutter schließlich 1938 nach London.

Ein in Moskau lebender Onkel kümmerte sich um ein Visum für die UdSSR. Kurt Sanderling wurde 1936 Korrepetitor beim Sinfonieorchester des Moskauer Rundfunks und 1937 Chefdirigent der Staatlichen Philharmonie in Charkow. Nach einem Gastdirigat bei den Leningrader Philharmonikern engagierte ihn 1938 der frisch gekürte Chef der Philharmonie Jewgeni Mrawinski (1903-1988) als zweiten Dirigenten dieses Orchesters. 1941 wurde Sanderling sowjetischer Staatsbürger. Während der deutschen Belagerung Leningrads wurden die Leningrader Philharmoniker nach Nowosibirsk evakuiert. Dort heiratete er Nina Schey. 1942 kam Sohn Thomas zur Welt. 1944 ging es zurück nach Leningrad. Die Ehe mit Nina scheiterte.

Andere machten Geschichte, ich machte Musik - Kurt Sanderling. Ulrich Roloff-Momin, Parthas Verlag Berlin, 2002

Andere machten Geschichte, ich machte Musik - Kurt Sanderling. Ulrich Roloff-Momin, Parthas Verlag Berlin, 2002

Im Jahr 2002 veröffentlichte Ulrich Roloff-Momin unter dem Titel Andere machten Geschichte, ich machte Musik seine Gespräche mit Kurt Sanderling. Sie sind in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich für die Situation in der Sowjetunion, für das Verhältnis zwischen den beiden Dirigenten der Leningrader Philharmoniker und letztendlich über den Menschen Kurt Sanderling.

Mrawinski war knapp zehn Jahre älter als ich. Er war ein unerfahrener Chef und mit zwei Sinfonien in seinem Repertoire Chef geworden, vorher ein unbekannter Ballettdirigent an der Kiewer Oper. Er kam, weil man alle westlichen Dirigenten weggeschickt hatte. Er war eine außerordentlich widersprüchliche Figur, noch egozentrischer, als es Furtwängler je hat sein können. Er konnte über Leichen gehen, wenn er Gefahr für seine Karriere spürte. Ich war Kodirigent. war Chefdirigent, ich habe das immer respektiert. In seiner Abwesenheit habe ich die Geschäfte geführt, soweit das notwendig war, aber ich war nicht Zweiter Dirigent, deshalb benutze ich das Wort Kodirigent. Es gibt einen natürlichen Antagonismus zwischen Dirigent und Orchester, der kommt umso schärfer zum Tragen, je größer die Differenz zwischen der Unerfahrenheit des Dirigenten und der Erfahrung des Orchesters ist. Hier kamen nun mehrere Dinge zusammen. Nur die unerhörte Angstquote der Musiker, denen man manchmal - ausgesprochen oder unausgesprochen - deutlich gemacht hatte, wenn ihr nicht pariert, dann gibt es noch die Front, wo man euch hinschicken kann, machte es vor allem für Mrawinski leicht, das Orchester zu dominieren. Mrawinski war diktatorisch, weil er unsicher war, ich war unsicher, aber ich hatte keine Macht, ich konnte nicht diktatorisch sein.

In Leningrad hatte jeder von uns drei Konzerte im Monat zu dirigieren. Mrawinski war der Chef, ich war sein Stellvertreter. Mrawinski hatte zum Beispiel das Recht der ersten Wahl. Wenn er eine Bruckner-Sinfonie im Jahr dirigieren wollte, so war für mich mit Bruckner kein Platz mehr. Wenn er die Fünfte Tschaikowsky-Sinfonie im nächsten Jahr dirigieren wollte, dirigierte er sie und nicht ich. Ich war dadurch begünstigt, dass er es nicht liebte, mit Solisten zu spielen und es auch nicht sehr konnte, so dass die großen Solisten meist und lieber mit mir spielten. Das war natürlich eine große Attraktion. Allerdings gab es viele Ausnahmen. Natürlich hat David Oistrach die Uraufführung des Ersten Schostakowitsch-Konzertes mit Mrawinski gemacht, das war selbstverständlich bei Schostakowitsch. Aber sonst haben Solisten wie Emil Gilels und Swjatoslaw Richter eigentlich lieber mit mir gespielt.

1956 gastierten die Leningrader Philharmoniker erstmals in der Bundesrepublik, auch in Westberlin im Titania-Palast und in Ostberlin in der Staatsoper, wo Sanderling vermittelt wurde, dass die DDR ihn gern zurück hätte. Ich wäre auch früher gekommen, aber man ließ mich nicht zurück. Bei einer der Anfragen von der Seite der DDR hat mein Direktor dann in Moskau vor dem Zentralkomitee gesagt: Wir haben nicht dafür den Krieg gewonnen, dass wir die Leute, die wir selbst brauchen, zurückschicken. Nun bat er um Verständnis dafür, dass ich von mir aus aktiv nichts unternehmen kann, aber wenn an mich die Frage herangetragen wird, ob ich zurückkommen möchte, werde ich Ja sagen. Ich wäre aus vielen Gründen nicht von mir aus aktiv geworden, an sich konnten Emigranten ja zurück, aber da fühlte ich mich doch der Sowjetunion insgesamt gegenüber in der Schuld. Sie hat mir das Leben gerettet, zweifellos, ich wäre mit größter Wahrscheinlichkeit in Auschwitz gelandet. Sie hat mir nicht nur Brot gegeben, sondern sie hat mir in wenigen Jahren eine der schönsten Dirigentenstellen gegeben.

Sanderlings Taktik ist durchschaubar. In Leningrad würde er unter Chef Jewgeni Mrawinski nur Zweiter Dirigent bleiben. In seinen Rückkehrgedanken kam die Bundesrepublik offensichtlich nicht vor. Er konzentrierte sich ausschließlich auf die DDR, wo die ersten Konzertadressen in Berlin, Dresden und Leipzig mit dem Dirigenten Franz Konwitschny besetzt waren. Es musste eine Lösung gefunden werden, über die sich der inzwischen fast 50-jährige Kurt Sanderling ein künstlerisches Profil erarbeiten konnte. Seine Rückkehr gestaltete sich schwierig.

70. Geburtstag von Walter Ulbricht, 30. 6.1963. Von li Hans Pitra, Maxim Valentin, Gerhart Eisler, Willi Bredel, Nathan Notowicz, Ilse Rodenberg, Kurt Sanderling, Arnold Zweig, Anna Seghers, Walter Ulbricht

70. Geburtstag von Walter Ulbricht, 30. 6.1963. Von li Hans Pitra, Maxim Valentin, Gerhart Eisler, Willi Bredel, Nathan Notowicz, Ilse Rodenberg, Kurt Sanderling, Arnold Zweig, Anna Seghers, Walter Ulbricht

Am 20. Juli 1956 formulierte Hans Pischner (1914-2016) als stellvertretender Minister für Kultur der DDR eine Vorlage an das Sekretariat des ZK der SED: Das Sekretariat beschließt, an sowjetische Stellen einen Antrag auf Rückkehr des Dirigenten Kurt Sanderling, im Augenblick tätig an der Leningrader Philharmonie, zu stellen. Begründung: Trotz aller bisherigen Bemühungen ist die Dirigentensituation in der DDR noch sehr schwierig. Es sei nur noch daraufhingewiesen, daß namhafte Orchester, wie das Gewandhausorchester Leipzig, die Staatskapelle Dresden und die Rundfunk-Sinfonie-Orchester keine eigenen Leiter haben.

Im Augenblick gibt es in der DDR nach dem Ableben Hermann Abendroths (1883-1956) nur noch als einzigen bedeutenden Dirigenten Franz Konwitschny. In Leningrad befindet sich der ausgezeichnete, verhältnismäßig junge Dirigent Kurt Sanderling, dem sofort eine erste Position angeboten werden könnte. Mit der Übernahme eines unserer namhaften Orchester durch Sanderling würde sowohl politisch wie auch künstlerisch eine wesentliche Tatsache geschaffen werden, da damit bewiesen wäre, daß wir in einer solchen Frage nicht vom Westen abhängig sind. Wie bekannt wurde, hat der bekannte Komponist Schostakowitsch seinerzeit in der Sowjetunion Erkundigungen bei staatlichen Stellen und offenbar auch beim Parteiapparat eingezogen. Aus Gesprächen mit Sanderling während seines Gastspiels in der DDR ging hervor, daß er selbst offenbar durchaus interessiert ist, nach Deutschland zurückzukehren.

Pischners Vorlage wird am 7. August 1956 abgelehnt: Es erscheint uns zweckmäßiger, daß Sanderling von sich aus die Frage an - zwecks Ausreise - die Sowjetregierung stellt und wir ein Angebot machen, wo er bei uns eingesetzt werden kann. Eine weitere Möglichkeit wäre lediglich, eine Anfrage an das Zentralkomitee der KPdSU zu richten in der Form, daß wir ihnen mitteilen, daß wir beabsichtigen, mit Sanderling in Verbindung zu treten, wenn von ihrer Seite einer Ausreise Sanderlings nichts im Wege steht.

Unter dem 10. Juni 1959 ist im Bundesarchiv eine Notiz von Alfred Kurella (1895-1975), dem Leiter der Kulturkommission des Politbüros des ZK der SED, an Alfred Neumann (1909-2001), Mitglied des Politbüros des ZK der SED, dokumentiert: Vor der Abreise nach Moskau empfahl ich Genossen Walter Ulbricht, dort die Rückkehr des deutschen Dirigenten Kurt Sanderling aus Leningrad einzuleiten. Beigelegt war Material der SED-Betriebsparteiorganisation Deutsche Staatsoper zur Frage des Dirigenten Konwitschny. Im Zusammenhang mit der entstandenen Lage ist die Rückkehr Sanderlings besonders dringlich geworden. Ich würde empfehlen, daß Du Genossen Walter Ulbricht ganz kurz über diese Lage informierst.

Nach einem Telefonat im März 1960 fertigte Hans Pischner eine Notiz an: Herr Sanderling möchte wissen, ob sich in der näheren Perspektive die Bezahlung des Orchesters regeln läßt dahingehend, daß das Städtische Sinfonie-Orchester keine Nachteile gegenüber den anderen Berliner Orchestern hat. Er bittet, diese Frage neu auf die Tagesordnung zu stellen. Herr Sanderling betonte ausdrücklich, daß er von dem Platz, den er einnehmen soll, unter keinen Umständen einen anderen Dirigenten verdrängen möchte. Es interessiert ihn, wie hoch das Valutakontingent für Werke ist, die nicht bei uns verlegt sind. Er hat grundsätzlich eine außerordentlich gute Einstellung zu dieser Frage. Herr Sanderling ist geneigt, hier und da ein Gastdirigat anzunehmen, jedoch interessieren ihn zunächst Gastdirigate weniger. Für ihn besteht zunächst als Hauptfrage, mit diesem Orchester, das ihm anvertraut wird, etwas zu erreichen. Aus diesem Grunde will er sich keinesfalls zerteilen. Er ist evtl, geneigt, Aufnahmen mit dem Orchester durchzuführen.

Am 4. Februar 1960 schrieb Sanderling an Kurella: Ich möchte nun gern noch ein paar Gedanken und Wünsche über und für meine zukünftige Arbeit äußern. Zunächst einmal, was ich nicht will: ständige Arbeit in der Oper. Und zwar habe ich einfach nicht das Repertoire, das ein ständiger Opernkapellmeister braucht. Schließlich und endlich habe ich in meinem ganzen Leben nicht mehr als 7 Opern dirigiert, dafür aber gegen 70 Sinfonien! Selbstverständlich schließt das eine sporadische Operntätigkeit nicht aus, im Gegenteil, Sie erinnern sich vielleicht, daß ich Opern sehr liebe, und ich würde gern, falls die Möglichkeit dazu besteht, an dem einen oder anderen Theater eine Einstudierung machen (sehr gern z.B. den Boris Godunow in der Redaktion von Schostakowitsch). Das zweite, was ich nicht möchte: eine Tätigkeit als Dirigent. Was ich möchte: eine Arbeit mit Wirkung in der Breite und auf längere Sicht, nicht nur für den gegebenen Konzertabend. Aus diesem Grunde übernähme ich gern eins der großen Rundfunkorchester. Ebenso gern übernähme ich ein Orchester vom Typ des Berliner Sinfonie-Orchesters. Sehr gern würde ich die Dresdner Kapelle und das Gewandhaus dirigieren, aber nur sporadisch, da ich auf keinen Fall in der DDR anfangen will auf einer Stelle, auf die Franz Konwitschny (1901-1962) verzichten müßte.

Im Juni 1960 kam Kurt Sanderling in Berlin an. Im September übernahm er das Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) – ohne einen festen Konzertsaal. Gespielt wurde im Metropol-Theater, in der Volksbühne und später auch in der Kongresshalle am Alex. Wenn ich mir so nachträglich überlege, habe ich die Perspektiven, die Aufgabe für das Orchester eigentlich selbst entwickelt. Wir haben in Berlin kein Sinfonieorchester, es gibt nur Opernorchester und Rundfunkorchester, aber nichts Vergleichbares, wie es in Westberlin das herrliche Philharmonische Orchester gibt. Lasst uns doch versuchen, hier auch einen Grundstein für eine solche Organisation zu legen, nicht gleich ein Gegengewicht zum Philharmonischen Orchester, das ist nicht in ein, zwei und nicht in fünf oder zehn Jahren zu erzielen, das wäre eine Aufgabe für Jahrzehnte gewesen. Unter dieser Voraussetzung kam man mir entgegen und erweiterte zunächst mal das Orchester auf ungefähr einhundert Musiker.

Nach 16 Jahren verließ Sanderling 1977 das Berliner Sinfonie-Orchester. Seine Treue zum sozialistischen Staat bewirkte allerdings auch, dass seine künstlerische Leistung vom Westen lange nicht gewürdigt wurde. Mit 65 Jahren startete er seine späte internationale Karriere als Gastdirigent: Philharmonia Orchestra London, Los Angeles Philharmonic, New York, Boston, Chicago, Cleveland.

1984 eröffnete er mit dem Berliner Sinfonie-Orchester das Konzerthaus am Gendarmenmarkt, 1987 zur 750-Jahr-Feier Berlins den Staatsakt im Palast der Republik, 1992 dann endlich auch das Konzert mit den Berliner Philharmonikern. Am 19. Mai 2002 gab er sein Abschiedskonzert. Kurt Sanderling starb am 18. September 2011.

1963 hatte Kurt Sanderling in zweiter Ehe

die Kontrabassistin Barbara Sanderling (geb. 1938) geheiratet. Aus dieser Ehe stammen die Söhne Stefan (geb. 1964) und Michael (geb. 1967).

Kurt Sanderling - Reisender durch ein Jahrhundert

Ein Film von Elke Sasse, RBB, 2012

Volkmar Zühlsdorf (1912-2006)

Abiturient von 1931

Die Gedenktafel am Rheingau-Gymnasium irritiert. Handelt es sich bei dem Abiturienten von 1931 wie angegeben um den Journalisten, Schriftsteller und Diplomaten Volkmar Zühlsdorff oder nicht doch um Volkmar Johannes August Friedrich Maria von Zühlsdorff? Es ist ein und dieselbe Person. Endgültige Klarheit liefert seine Personalakte im Auswärtigen Amt.

Am Wiederaufbau des Auswärtigen Dienstes nach 1950 waren nicht nur Beamte beteiligt, die dort bereits in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt waren, sondern auch noch einige, die auf ihren adeligen Titeln „von“ und „zu“ bestanden. Dr. jur. Volkmar v. Zühlsdorff glaubte sich daher 1960 bei seiner Bewerbung berechtigt, ein Adelsprädikat, das Vater und Großvater wg. Armut nicht geführt hätten, wieder nutzen zu können. Zwei Jahre nach seiner Berufung in den Auswärtigen Dienst gab es 1962 ein Ermittlungsverfahren wg. der Namensführung. In diesem Zusammenhang erfuhr er, dass in seiner Geburtsurkunde Zühlsdorf mit nur einem „f“ geschrieben war. Gericht und Regierungspräsident entschieden: Er verlor das „von“ und das zweite „f“. Die Personalakte wurde umgehend auf den aktuellen Stand gebracht, Das „von“ und ein „f“ wurden gestrichen. Wir bleiben dennoch bei Zühlsdorff.

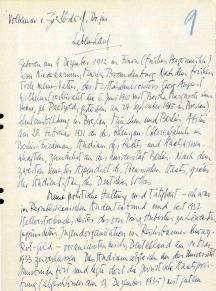

Geblieben ist der am 8. Februar 1960 geschriebene Lebenslauf: Geboren am 9. Dezember 1912 in Finow (früher Heegermühle), Kreis Niederbarnim, Mark Brandenburg. Nach dem frühen Tod meines Vaters, des Mittelschulrektors Georg August Wilhelm Zühlsdorff (verheiratet am 6. Juni 1910 mit Bertha Margarete Lina Helene geb. Paetzold, gestorben am 24. September 1915 in Breslau), Schulausbildung in Breslau, München und Berlin, Abitur am 28. Februar 1931 an der Rheingau-Oberrealschule in Berlin-Friedenau.

Ab Sommersemester 1931 studierte Zühlsdorff an der Universität Berlin Rechts- und Staatswissenschaften. Er trat in den Republikanischen Studentenbund ein. Bereits 1929 hatte er Hubertus Prinz zu Löwenstein (1906-1984) kennengelernt und arbeitete mit ihm politisch erstmals im „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ zusammen. Als begehrter, mitreißender Redner begeisterte er die Massen für die Sache der Republik, deren Krise sich mit der galoppierenden Arbeitslosigkeit im Gefolge der Weltwirtschaftskrise und dem Erstarken der Feinde der parlamentarischen Ordnung schon damals abzeichnete. Prägend für Zühlsdorffs politische Haltung war offensichtlich der Artikel Das Dritte Reich, den Löwenstein am 12. Juli 1930 für die Vossische Zeitung geschrieben hatte: Das Leben von Staat und Gesellschaft und vor allem auch die Existenz der Völkerfamilie würden sofort und unmittelbar bedroht, ja unmöglich gemacht werden, sollte der Nationalsozialismus zur Macht kommen.

Im Reichsbanner gelangten sie zu der Überzeugung, dass Nationalsozialismus und Kommunismus mit parlamentarischen Mitteln allein nicht zu bekämpfen waren. Es entstand eine schlagkräftige Schutzformation. 1932 wurde Zühlsdorff Jugendführer des Vortrupp Schwarz-Rot-Gold Berlin-Brandenburg im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Als „Chef“ der Ortsgruppe Berlin-Mitte, betraut mit Saalschutz und Sicherung von Kundgebungen und Demonstrationen, lieferte er sich Straßenkämpfe mit SA und Rotem Frontkämpferbund.

Im April 1933 brachte sich Löwenstein mit seiner Ehefrau Helga von Schulenburg (1910–2004) in Tirol in Sicherheit. Zühlsdorff kam am 14. Mai 1933 nach. Als sein engster Mitarbeiter wollte ich Löwenstein auch im Exil zur Seite stehen. An der Universität Innsbruck setzte ich das Studium fort und legte am 12. Dezember 1935 die Juristische Staatsprüfung ab. Promotion zum Dr. jur. utr. bei Professor Franz Schmitzer am 24. Februar 1936.

1937 erhielt Löwenstein eine Gastprofessur für Geschichte und Staatsrecht in New York. Zühlsdorff, der noch einige Monate in Wien mit völkerrechtlichen Studien verbrachte, wurde zum 1. Mai 1937 in London Mitarbeiter der American Guild for German Cultural Freedom, einer Organisation zur Unterstützung deutscher Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler im Exil, die in New York gegründet worden war und ihre Tätigkeit auf Europa ausdehnte. Im Januar 1938 folgte Zühlsdorff wiederum Löwenstein nach New York und wurde Assistent Secretary in der New Yorker Zentrale der American Guild for German Cultural Freedom und der ihr angeschlossenen Deutschen Akademie der Künste und Wissenschaften im Exil.

Die Arbeit war darauf gerichtet, der deutschen Kultur in jener schweren Zeit Freunde zu erhalten und zu gewinnen. Es gelang, bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens heranzuziehen. Die Präsidentschaft einer „Deutschen Akademie der Künste und Wissenschaften im Exil“, die mit dem Rückhalt des Guild ins Leben trat, übernahmen Thomas Mann und Sigmund Freud. Löwenstein und Zühlsdorff als Geschäftsführer bemühten sich, emigrierten Künstlern und Wissenschaftlern Visa für die Einreise in die Vereinigten Staaten zu besorgen, überwiesen der intellektuellen Elite Stipendien und sorgten dafür, dass so manches Buch gedruckt werden konnte. Die Deutsche Botschaft Washington meldete dem Auswärtigen Amt in Berlin postwendend: Das Projekt stellt zweifelsohne den bisher umfangreichsten Versuch dar, das nationalsozialistische Deutschland von einer Einflussnahme auf das kulturelle Leben der Vereinigten Staaten auszuschalten.

1946 kehrten die Löwensteins und Zühlsdorff nach Deutschland zurück – in der Hoffnung, den Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands mitzugestalten. Zühlsdorf wurde freier Schriftsteller und Journalist. Von 1952 bis 1956 war er Mitarbeiter der ZEIT. Für seine Bewerbung beim Auswärtigen Amt nennt er unter Referenzen Prinz Hubertus zu Löwenstein, Legationsrat Graf Georg von Baudissin vom Auswärtigen Amt und ZEIT-Chefredakteur Richard Tüngel. Mit Wirkung vom 22. Februar 1960 ist er im Auswärtigen Amt Angestellter nach BAT Ia mit einem zunächst auf 3 Jahre befristeten Vertrag. Seine erste Verwendung führte ihn als Pressereferent vom 7. März 1960 bis zum 22. September 1963 an das deutsche Generalkonsulat Los Angeles. Es folgte ein weiterer Einsatz als Pressereferent an die Deutsche Botschaft in Bangkok von 23. September 1963 bis zum 26. Juli 1970.

Diese Entsendung mutet bei genauerer Betrachtung im Nachhinein einigermaßen absurd an. Sie ist auch bezeichnend für den Umgang des Auswärtigen Amtes noch in den 1960er Jahren mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit. Jene, vor denen Zühlsdorff 1936 aus Deutschland geflüchtet war, wurden nun seine Vorgesetzten: Botschafter Hans Ulrich von Schweinitz (1908-1972) zum Beispiel. Er war 1933 in die NSDAP eingetreten und 1939 Vertreter des AA beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren. Nach Internierung von Juni 1945 bis Juli 1946 und einer Schamzeit wurde er 1955 wieder in den Auswärtigen Dienst berufen. Oder nehmen wir Ulrich Scheske (1915-1994), sein Nachfolger auf dem Botschafterposten in Bangkok. Nach seinem Abitur am Reformrealgymnasium Tempelhof war er von 1933 bis 1935 SS-Anwärter mit der Mitgliedsnummer 216977 und wurde noch am 25. Februar 1945 mit der Ehrenblattspange des Heeres und der Waffen-SS ausgezeichnet. Nach kurzer Kriegsgefangenschaft begann er beim Landratsamt Füssen 1946 eine Vorbereitung für den höheren Dienst, landete 1950 im Auswärtigen Amt und leitete bereits 1952 das Generalkonsulat in Istanbul.

Zühlsdorff, inzwischen 55, nahm es offensichtlich gelassen. Er beschäftigte sich mit Buddhismus, lernte Thai und übertrug Gedichte ins Deutsche: Wenn vom Tau der Reis erwacht. Eine Auswahl thailändischer Lyrik von früher Zeit bis heute. Nach Thailand kam Kanada, wo er an der Deutschen Botschaft in Ottawa vom 27. Juli 1970 bis zum 31. Dezember 1977 wiederum als Pressereferent eingesetzt war, und wo das Arbeitsverhältnis wegen Erreichens der Altersgrenze mit Ablauf des Monats Dezember 1977 beendet wurde.

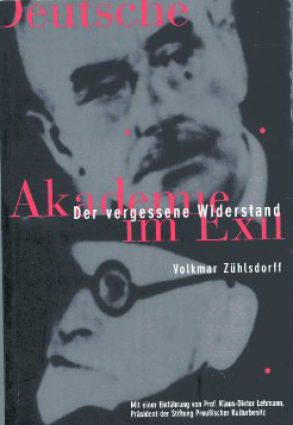

Danach fand Volkmar Zühlsdorff Zeit, über sein Leben nachzudenken. Vielleicht war dafür auch das Jahr 1988 ausschlaggebend als ihm das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse überreicht wurde. Wofür, fragte er sich und suchte nach einer Antwort. Immer deutlicher wurde ihm, dass die Bundesrepublik das Wirken der geflüchteten Geisteselite im Exil nur ungenügend gewürdigt hatte. 1998 veröffentlichte er In Begleitung meiner Zeit. Essays, Erinnerungen, Dokumente und schließlich 1999 Der vergessene Widerstand. Deutsche Akademie im Exil.

Im Nachwort kann Volkmar Zühlsdorff Enttäuschung und auch Bitterkeit über den Umgang mit der Exilakademie nicht verbergen. Sie hatte Kunst und Wissenschaft in ihren jeweiligen Gastländern wesentlich bereichert und nach dem Krieg auch in Deutschland zu einer modernen, weltoffenen Kultur beigetragen, auch wenn sie von keiner Bundesregierung, gleich welcher Couleur, je zur Rückkehr eingeladen wurden. Möge dieses Buch dazu beitragen, die Kenntnis darüber zu verbreiten und zu vertiefen, dass es in der Zeit des Dritten Reiches nicht nur Täter und Opfer, sondern auch viele Männer und Frauen gab, die sich dem Regime mit ihrer ganzen Existenz widersetzten - in Deutschland selbst im aktiven Widerstand und in der inneren Emigration, im Exil mit den Mitteln des Geistes und der Kultur. Sie alle warben um Vertrauen für das andere Deutschland und bereiteten den geistigen Boden dafür, dass Deutschland nach dem Krieg schon bald in die westliche Wertegemeinschaft wieder aufgenommen wurde.

Bekam Zühlsdorff dafür 2001 noch das Große Bundesverdienstkreuz? Am 22. September 2006 ist er im Alter von 93 Jahren in Berlin verstorben. Begraben wurde er – wie auch das Ehepaar Löwenstein – auf dem Burgfriedhof Bad Godesberg. Auf dem Stein steht Zühlsdorff – mit zwei ff.

Die Dokumente zu Dr. Volkmar Zühlsdorff stellte uns das Politische Archiv des Auswärtigen Amts für die Veröffentlichung auf dieser Webseite zur Verfügung. Wir bedanken uns.

Hier finden Sie ein Interview mit Volkmar Zühlsdorff aus dem Jahr 2005

***

Auf unsere Anfrage erhielten wir am 2. März 2022 vom Bundespräsidialamt eine Antwort, die wir mit der nachfolgenden PDF zur Kenntnis geben:

Schwalbacher Straße Nr. 9

Wilhelm Haverkamp (1864-1929)

Das Aufsehen über Haverkamps Arbeiterdenkmal am Schlesischen Bahnhof ist 1898 auch Kaiser Wilhelm II. nicht entgangen. Diese Darstellung, ein Schmied mit seinem Sohn, der energisch nach dem Hammer des Vaters greift, obendrein in Marmor ausgeführt, war im wilhelminischen Kaiserreich ungewöhnlich. Da musste etwas entgegengesetzt werden. Kurze Zeit später wurde (wohl auf Veranlassung des Hohenzollern) von der Stadt Minden für die Ausführung eines Denkmals des Großen Kurfürsten ein Wettbewerb unter vier Bildhauern ausgeschrieben. Im Mai 1899 hat die LandeskunstKommission unter Mitwirkung von drei Herren aus Minden dem Entwurf des Herrn Wilhelm Haverkamp in Friedenau den Preis zuerkannt.

Am 13. November 1900 trafen Kaiser und Kaiserin nachmittags 4 Uhr in Friedenau ein, um in der Wilhelmstraße Nr. 7 die Ateliers der Herren Haverkamp und Casal zu besuchen. Der Besuch galt in erster Linie dem Atelier des Herrn Haverkamp zur Besichtigung der Statue des Großen Kurfürsten, die für die Stadt Minden bestimmt ist. Über die Ausführung der 3,16 m hohen Statue, die auf einem 3,84 m hohen Sockel zu stehen kommt, hat sich Seine Majestät sehr anerkennend ausgesprochen. Er gab den Auftrag, dasselbe Denkmal auch für Kiel herzustellen. Das Kaiserpaar traf um 4 Uhr im offenen Hofwagen, welchem drei Wagen mit der Gefolgschaft folgten, von Halensee kommend hier ein. Der Besuch dauerte eine halbe Stunde. Vor dem Atelier hatten sich nur wenige Einwohner unseres Ortes eingefunden. Der Kaiser trug Kürassierhelm und grauen Mantel, die Kaiserin war in tiefes Schwarz gekleidet. Auf der Rückfahrt fuhr das Kaiserpaar über den Friedrich-Wilhelm-Platz, durch die Kirchstraße und dann die Prachtstraße entlang nach Berlin zu.

Wilhelm Haverkamp, der seit 1900 in einem gemieteten Atelier im Casal’schen Bildhauerhof arbeitete, hatte damals bereits den Architekten Oskar Haustein mit der Errichtung eines eigenen Ateliers nebst Wohnhaus an der Ecke der Rheingau- und Schwalbacher Straße betraut. Der Friedenauer Lokal-Anzeiger teilte obendrein am 31. Mai 1900 mit, dass die Oberleitung des Baues Herr Baumeister Otto Hoffmann führt. Die Maurer- und Zimmerarbeiten werden von Herrn Architekt Oskar Haustein ausgeführt. 1905 gab es jedenfalls das Haverkamp’sche Haus. Zwanzig Jahre lebte Wilhelm Haverkamp in der Schwalbacher Straße Nr. 9. Dort werden die Schwiegereltern Joseph und Katharina Ferlmann aufgenommen, dort kommen die Kinder Wilhelmine, Otto und Helmut zur Welt. Sein Haus hat den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt.

Haverkamp wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Senden bei Münster bei den Großeltern Ferlmann auf, besuchte die Volksschule und absolvierte eine Lehre als Stein- und Holzbildhauer. Mit 19 Jahren verließ er das Münsterland. An der Königlichen Akademie der Künste zu Berlin lernte er bei Albert Wolff (1814-1892) und Fritz Schaper (1841-1919) die Kunst des Bildhauens. Es lag im Interesse der Akademie, dass sich ihre Studenten in Rom mit den Schöpfungen von Antike und Renaissance auseinandersetzten. Der Entsendung ging ein Wettbewerb voraus. Haverkamp gewann 1890 den Großen Staatspreis für Bildhauer – dotiert mit 6.000 RM und einem zweijährigen Rom-Aufenthalt.

Als er zusammen mit seinem Freund Georg Lund, Schüler des Malers Friedrich Schaper, vom Monte Pincio zum ersten Male die Stadt, den St. Peter mit dem Vatikan sah, zog die Dämmerung herauf. Wie sich die wunderbaren Linien der Kuppel Michelangelos vor dem glutroten Abendhimmel als Silhouette abhoben, wie sie gewaltig zum Himmel strebte, alles ringsum beherrschend, das war das eigenartige Bild, das in meiner Seele nicht verblassen wird. Ich nahm es als ein Willkomm des Himmels und des Geistes Michelangelos, und staunend sah ich langsam Kuppel und Abendrot verschwinden im Grau der Nacht.

Die Künstler kamen in Ateliers der Villa Strohl-Fern unter, die durch die Berliner Akademie der Künste seit 1883 angemietet wurden. Der Maler, Mäzen und Philantroph Alfred Strohl-Fern (1847-1927) hatte das Anwesen in der Nähe der Piazza del Popolo 1879 erworben, um dort Künstler aller Nationen und Kunstgattungen zu vereinen. Die Ateliers waren knapp und oft auch in miserablem Zustand. Es fügte sich, dass sich der Münsteraner Wilhelm Hüffer (1821-1895) in Rom eine neoklassizistische Villa hat bauen lassen. Hüffer, der sein Geld mit dem Import kubanischer Zigarren und der Pacht des französischen Tabakmonopols verdient hatte, nahm sich des Jungen aus dem Münsterland an. Er beauftragte Haverkamp mit der Herstellung der marmornen Skulptur Knabengruppe auf korinthischem Kapitel (1891) für seine Empfangshalle. Seine Versuche, den jungen Bildhauer an Rom zu binden, scheiterten. Haverkamp reiste im März 1892 ab und heiratete Hals über Kopf bereits am 26. April Margarethe Ferlmann, die Adoptivtochter seines Onkels.

An Auftragsarbeiten mangelte es nicht: Bismarckdenkmal in Plauen (1896), Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Coesfeld (1899), Standbild Moltkes in Plauen (1900), Ausgestaltung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (1901), Denkmal des Großen Kurfürsten in Minden (1901), Krupp-Denkmal in Kiel (1904), Bronzestatue Fuchsjagd im Tiergarten (1904), Bronzestatue Wilhelms II. von Oranien für die Lustgartenterrasse des Berliner Schlosses (1907). Diese Aufträge befriedigten Haverkamp nicht wirklich: Ich suchte mich zu befreien von all dem elenden Kram, der mich bedrückte und seit Jahren quälte. So entstand 1906 die Ringergruppe mit zwei lebensgroßen nackten Ringern für den Volkspark Rehberge – geehrt mit der Großen goldenen Medaille, der höchsten Kunstauszeichnung der preußischen Akademie der Künste sowie die Marienstatue für St. Elisabeth in Schöneberg (1922) und die Arbeiten für seine Friedenauer Pfarrkirche St. Marien: Fassadenreliefs aus Formziegeln (1914) und Herz Jesu- Figur aus Holz (1928), die erhalten geblieben sind.

Seit Oktober 1901 lehrte er an der Unterrichtsanstalt des Königlichen Kunstgewerbemuseums figürliches Modellieren und dekorative Plastik. 1902 wurde er Nachfolger von Ludwig Manzel. Zu seinen Schülern gehörten Gustav Wallat (1905–08), Renée Sintenis (1907–10) und Wilhelm Kruse (1887-1960). 1916 wurde er zum Mitglied der Akademie der Künste berufen. Wilhelm Haverkamp starb am 13. Januar 1929 in seinem Haus an Staublunge und Herzversagen. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem St. Laurentius-Friedhof in Senden. 1931 vermerkt das Adressbuch: Haverkamp’sche Erben, Eigentümer Kaufmann Otto Haverkamp. 1933 ist das Anwesen im Besitz von M. Breska, Gurken und Zwiebelgroßhandlung.

Schwalbacher Straße Nr. 10

Baudenkmal Mietshaus

Entwurf Max Heinrich & Richard Zwicker

Bauherr Otto Roeseler

1909

Nachdem beim Königl. Amtsgericht Berlin-Schöneberg das Haus Schwalbacherstraße, dem Fräulein Elise Stellmacher in Berlin, Spandauerstraße 3, gehörig, 11,93 Ar, Nutzungswert nicht vermerkt, zur Zwangsversteigerung kam und Kaufmann Otto Roeseler in Friedenau, Fregestraße 38, mit dem Gebot von 30 000 M. bar und 80 000 M. Meistbietender blieb, beauftragte er das Büro Max Heinrich & Richard Zwicker mit dem Entwurf für das Haus Schwalbacher Straße Nr. 10. Das Mietswohnhaus Schwalbacher Straße Nr. 10 gegenüber der Rheingau-Oberschule wurde 1909 von Max Heinrich und Richard Zwicker erbaut. Das heute freistehende, zehnachsige Haus auf U-förmigem Grundriss (für 27 Wohnparteien) bildete vor dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit dem Nachbarhaus Nr. 9 (von Bildhauer Wilhelm Haverkamp) an der Ecke Rheingaustraße Nr. 8 ein Doppelhaus und ist teilweise fünf-, teilweise viergeschossig ausgeführt worden. Es hat zwei Aufgänge: einen an der Straße in das Vorderhaus und einen im Bauwich in den Seitenflügel. Die Fassade ist asymmetrisch und malerisch angelegt: Der östliche Teil zeigt einen breiten Erkerblock über dem Hauseingang, der westliche Teil wird durch einen polygonalen Erker und seitliche Loggien gegliedert. Die lebhafte Fassadengestaltung wird durch Ziegelbehang im oberen Geschoss verstärkt. Auch der ursprünglich freistehende östliche Seitenflügel ist in diesem Sinne gegliedert. Topographie Friedenau, 2000

Schwalbacher Straße Nr. 15

Mehr als sieben Jahrzehnte nach den Bomben auf Friedenau erfuhr die breite Öffentlichkeit erstmals, dass im Schöneberger Archiv Ruinenfotos aus den Jahren von Februar 1949 bis Herbst 1957 verwaltet wurden. Das Bezirksamt könnte einwenden, dass sein Museum bereits 2015 mit der Ausstellung Ruinen und Rolleiflex und der von Gudrun Blankenburg und Irene von Götz editierten Veröffentlichung Das zerstörte Schöneberg (2015) einige Ruinenfotos präsentiert hatte. Das war mit Blick auf das seit 2020 öffentlich zugängliche Digitalisierungsprojekt mit 4244 Objekten der Sammlung Staudt eine armselige Angelegenheit. Die nachgereichte Begründung, dass die Fotos zunächst nur als Abzüge der Kontaktbögen vorlagen, spricht nicht für eine seriöse Archivarbeit. Die Aufnahmen wurden digitalisiert, 1:1 ins Netz gestellt – und nach dem Motto Friß oder stirb dem Betrachter ohne Erklärungen überlassen.

Herwarth Staudt (1924-1994) wurde kurz vor dem Abitur zur Wehrmacht eingezogen und geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung studierte er an der Fachschule für Optik und Fototechnik in Berlin. Vom Amt für Kultur erhielten Herwarth und seine Ehefrau Ruth geb. Böhm (1925-2002) Ausweise als Pressephotograph bzw. Bildreporterin. Das Baulenkungsamt Schöneberg erteilte ihnen 1949 den Auftrag, Kriegsruinen zu fotografieren. Mit Blick auch auf die zwischen Februar 1949 und Herbst 1957 entstandenen Fotos prüfte die Verwaltung die Bausubstanz – und entschied dann, ob sich ein Wiederaufbau der Häuser lohnte oder ob sie abgerissen werden mussten.

1988 bot Herwarth Staudt Negative und Abzüge dem Bezirksamt Schöneberg zum Kauf an. Nach dem Tod ihres Mannes übergab Rut Staudt im Jahr 2000 weitere Dokumente und Arbeitsutensilien. Vom Vermessungsamt Schöneberg kamen ca. 300 Originalabzüge hinzu. Insgesamt sollen im Museumsarchiv von Tempelhof-Schöneberg ca. 5000 Arbeiten der Sammlung Staudt im Bestand sein. Die Fotos bieten einen eindrucksvollen Einblick in die unmittelbare Nachkriegszeit, so dass Veränderungen heute teilweise nachvollziehbar sind. Wir veröffentlichen diese Aufnahmen unter dem Quellenhinweis Sammlung Staudt, Museum Schöneberg und werden, soweit möglich, weitere Angaben zu Straßen und Häusern hinzufügen.

Das Adressbuch von 1943 gibt den Stand vor der Zerstörung wieder. Das genaue Datum der Bombardierung konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Aufnahmen von der Schwalbacher Straße entstanden in den Jahren 1951 und 1952.